1、上海交大王国兴教授课题组在宽带高精度模数转换器芯片设计领域取得重要进展

2、清华大学化学系张韶光团队提出磷中心以单电子和双电子途径活化卤代烃新策略

3、中国科学院半导体研究所研制出光电转换效率超过27%的钙钛矿太阳能电池

4、中国科学院透射电镜表征纳米薄膜技术研究取得进展

1、上海交大王国兴教授课题组在宽带高精度模数转换器芯片设计领域取得重要进展

近日,集成电路学院(信息与电子工程学院)王国兴教授课题组在面向无线通信应用的宽带高精度模数转换器芯片领域取得了显著进展,相关研究成果以“A 6.4-GS/s, 200-MHz BW 77.3-dB DR 71.5-dB SNDR 2× TI Extrapolated CT DSM Employing Broadband Hybrid-Inputs Adder and Nonlinearity-Suppression DAC Encoder”为题发表在国际顶级集成电路期刊IEEE Journal of Solid-State Circuits(JSSC)上。论文第一作者为集成电路学院(信息与电子工程学院)博士生刘悦凯,通讯作者为祁亮副教授,王国兴教授为论文的共同作者。

研究背景

宽带高精度模数转换器是移动应用通信和物联网硬件中的核心电路模块。其中,连续时间ΔΣ调制器(CT-DSM)因其阻性输入阻抗和抗混叠滤波特性,在无线收发机领域得到了广泛应用。然而,受限于自身的过采样特性,CT-DSM芯片在大带宽应用背景下需要工作在超高速采样时钟下,这极大地增加了芯片设计的难度,并限制了系统的能效。

研究内容

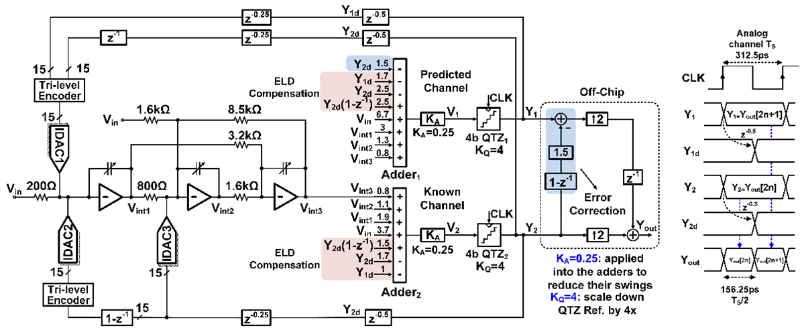

2× TI CT DSM模拟外插预测架构系统框图

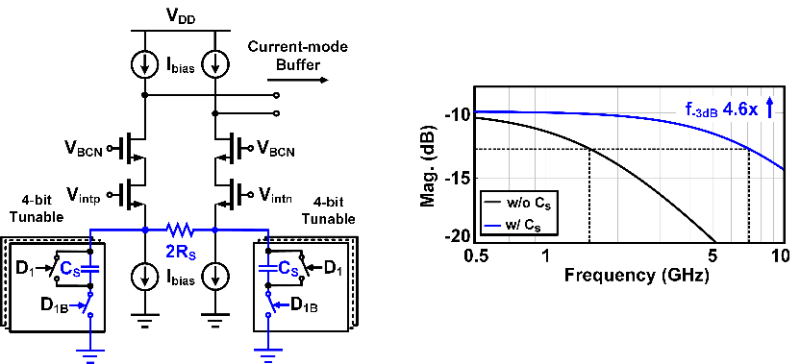

电容电阻并联型源极退化跨导输入前端电路图及带宽提升效果图

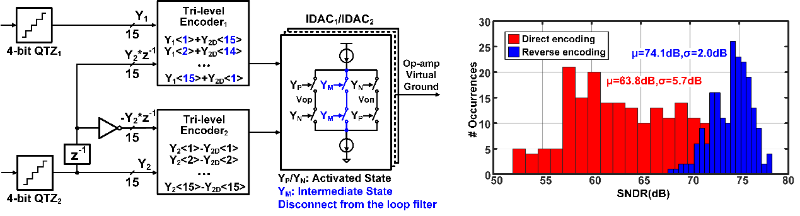

使用反向编码的外环三态IDAC电路示意图及性能提升效果图

针对宽带CT-DSM存在的过采样率受限问题,研究团队将时钟交织技术(TI)应用到宽带CT-DSM架构中,并基于模拟外插预测架构,采用了积分器级联前馈式环路滤波器,在噪声传递函数中实现了零点优化。在电路设计方面,研究团队针对多路输入的加法器电路模块,提出了混合型输入前端的电流型加法器,并创新性地设计了电容电阻并联型源极退化跨导(Gm)输入前端,显著提高了跨导输入路径的带宽。此外,针对外环DAC失配问题,研究团队提出了针对三态IDAC的反向编码方式,大幅降低了对外环DAC失配的敏感度。

研究成果

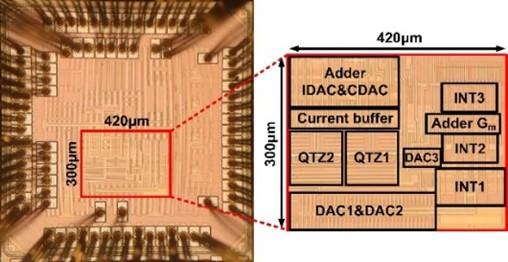

2× TI CT DSM芯片显微照片和版图布局图

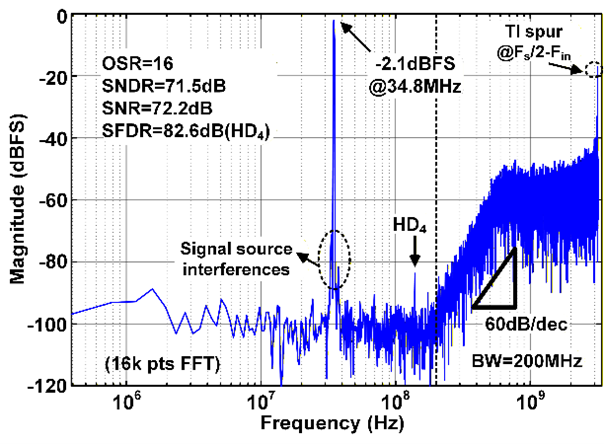

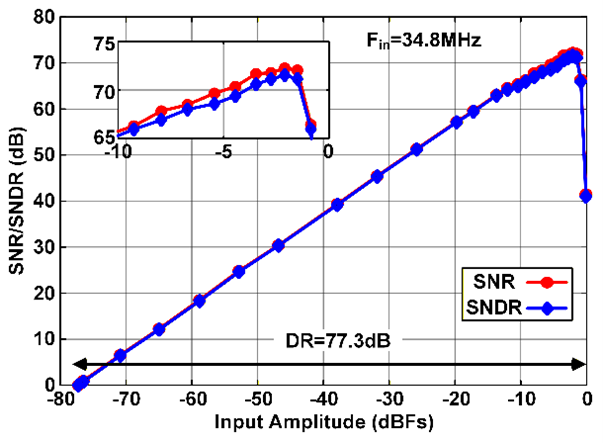

单音信号激励下芯片输出频谱图

动态范围测试结果图

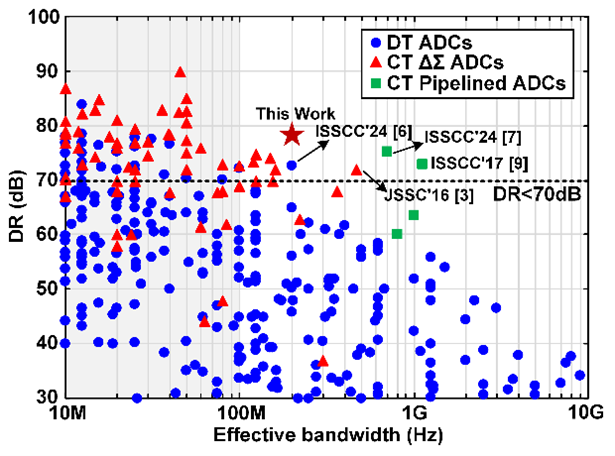

先进模数转换器性能对比图

该原型芯片采用28nm CMOS工艺制造,核心面积为0.13mm²,实现了71.5dB的SNDR和77.3dB的动态范围(DR)。在目前已报道的带宽不低于100MHz的先进宽带模数转换器芯片中,其动态范围指标达到了国际领先水平。该研究成果为宽带高精度ΔΣ型模数转换器芯片的系统架构设计提供了新的解决方案。

论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11165148

2、清华大学化学系张韶光团队提出磷中心以单电子和双电子途径活化卤代烃新策略

近日,清华大学化学系张韶光副教授研究组在“过渡金属-主族元素”协同活化小分子领域取得重要进展。研究组首次证实以过渡金属作为配体时,磷中心在无光照、无外加氧化还原剂条件下识别不同结构卤代烃,实现“单电子/两电子”活化机理的选择性切换,为构建类过渡金属催化的主族元素多电子反应化学提供了新思路。

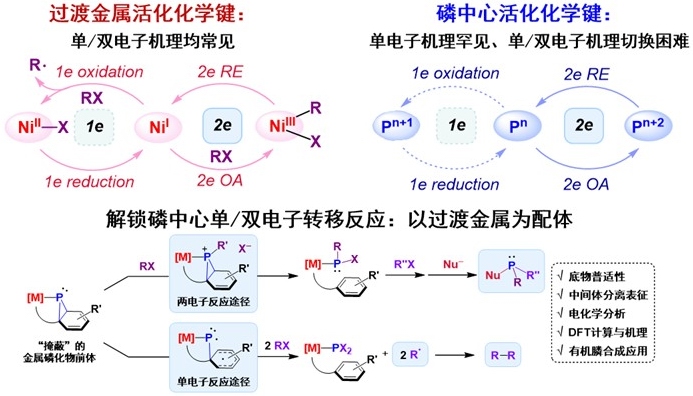

模拟过渡金属的主族元素催化体系是前沿基础研究。碳−卤键活化不仅是基础有机化学教科书上的经典内容,也是镍、铜、铁等过渡金属催化偶联反应的基元反应,包括单电子(1e,自由基)或双电子(2e,极性)两种常见途径。包括磷在内的多种主族元素正越来越多地作为过渡金属催化剂的替代物成为研究热点。然而,磷介导的单电子转移(SET)反应仍然罕见,并且单电子、双电子反应途径的切换本质上具有挑战性。这是由于磷元素自身缺乏能量可及的3d轨道,其氧化还原反应依赖于3s/3p价层电子轨道,生成磷中心自由基中间体通常需要强还原剂或光化学氧化条件,且控制其反应途径困难。

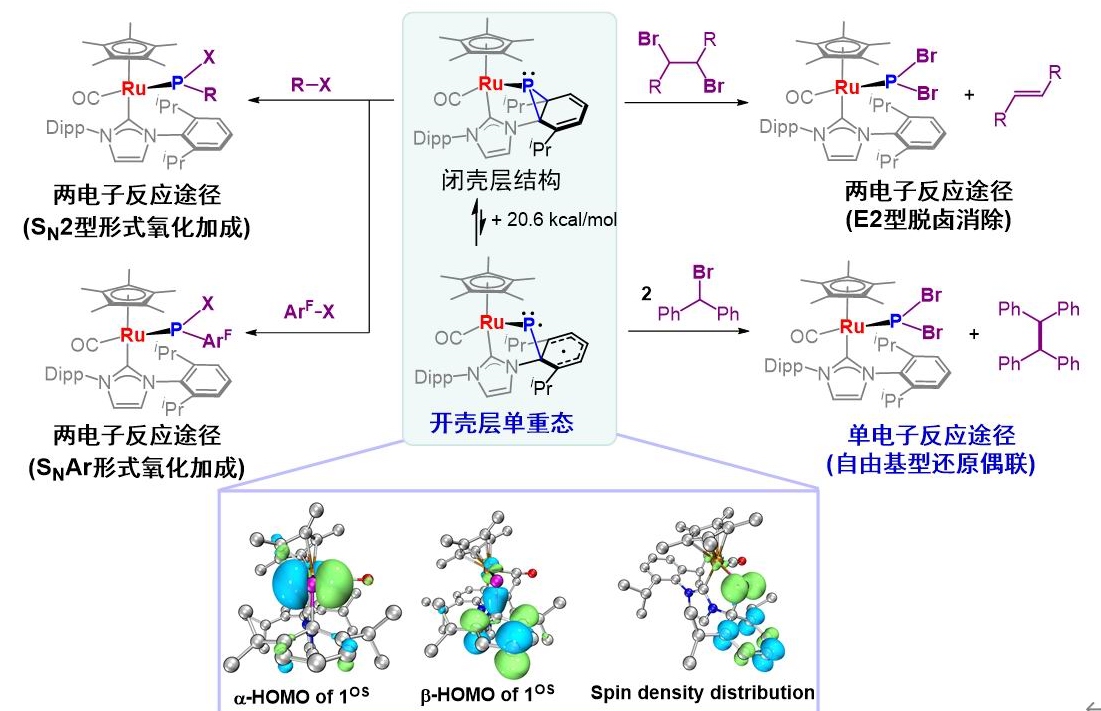

图1.主族元素磷模拟过渡金属活化化学键的多样反应性

张韶光研究组提出了一种策略:反转传统金属有机催化中“主族元素配体控制金属中心”概念,提出“金属基配体启发主族元素中心氧化还原反应途径”新策略,运用金属取代的磷杂环丙烷化合物1作为瞬态金属磷化物前体,实现了在同一磷中心的对四类碳-卤键各异的活化途径:对于苄基溴、烯丙基溴等C(sp3)–X键,主要通过SN2型双电子途径实现磷中心的氧化加成;对于全氟吡啶、三氯均三嗪等C(sp2)–X键,则通过SNAr型双电子途径实现活化;对于1,2-二卤代烷,发生E2型脱卤消除反应生成烯烃;对于含有弱键能碳–卤键的二苯基溴甲烷等底物,则切换至单电子自由基路径,发生还原偶联形成C–C键。结合中间体捕获分离、电化学、计算化学的机理研究揭示:过渡金属-磷之间的轨道耦合切换磷中心反应多样性的关键,调控闭壳层单重态1与开壳层单重态1OS选择性识别卤代烃底物,模拟了传统上仅限于过渡金属的氧化加成和自由基活化步骤。该发现被进一步应用于构建三个取代基均不同的膦烷:以一个无毒固体磷源(P)、两种不同的卤代烃亲电试剂(E)和一个亲核试剂(Nu)为反应物,通过“P+2E+Nu”模式,四步一锅法实现三个不同取代基膦(E¹E²NuP)的可控构筑。该策略避免了传统路线中需使用易燃有毒的PH₃或挥发性的PCl₃,提供了绿色、安全、高选择性的有机膦合成新路径。

图2.四种磷中心活化碳-卤键的单电子或双电子反应途径

研究成果以“磷中心的单电子和双电子碳卤化物键活化”(One- and Two-Electron Carbon–Halide Bond Activation at a Phosphorus Center)为题,于11月3日发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition),并被选为“热点论文”(Hot Paper)。

清华大学化学系2022级博士生李朝阳为论文第一作者,化学系副教授张韶光为论文通讯作者。研究得到国家自然科学基金重大研究计划培育项目、清华大学自主科研计划笃实专项、中国博士后基金会引进项目等的资助。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202521209

3、中国科学院半导体研究所研制出光电转换效率超过27%的钙钛矿太阳能电池

钙钛矿太阳能电池因其易于低成本印刷制备且具有高光电转换效率的优势,被视为新一代太阳能电池的典型代表,发展前景广阔。经过十余年的快速发展,其光电转换效率已从最初的3.8%提升至超过26%,逼近单晶硅太阳能电池水平,但与理论极限效率仍存在一定差距。实现高效率钙钛矿太阳能电池的关键要素之一是制备高质量钙钛矿半导体薄膜。甲基氯化铵(MACl)因能同时降低钙钛矿成核势垒并促进晶体高质量生长,被广泛作为钙钛矿薄膜生长的辅助材料。

近期,中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的团队发现基于MACl制备的钙钛矿薄膜存在垂直方向上氯分布的不均匀的问题,主要原因是MACl中的氯离子在钙钛矿结晶过程中迅速迁移至上表面引起富集。这种不均匀的氯分布会诱发钙钛矿上表面产生缺陷和界面电子势垒,引起载流子复合损失,阻碍载流子输运,制约了器件光电转换效率的进一步提升,同时影响其长期运行稳定性。

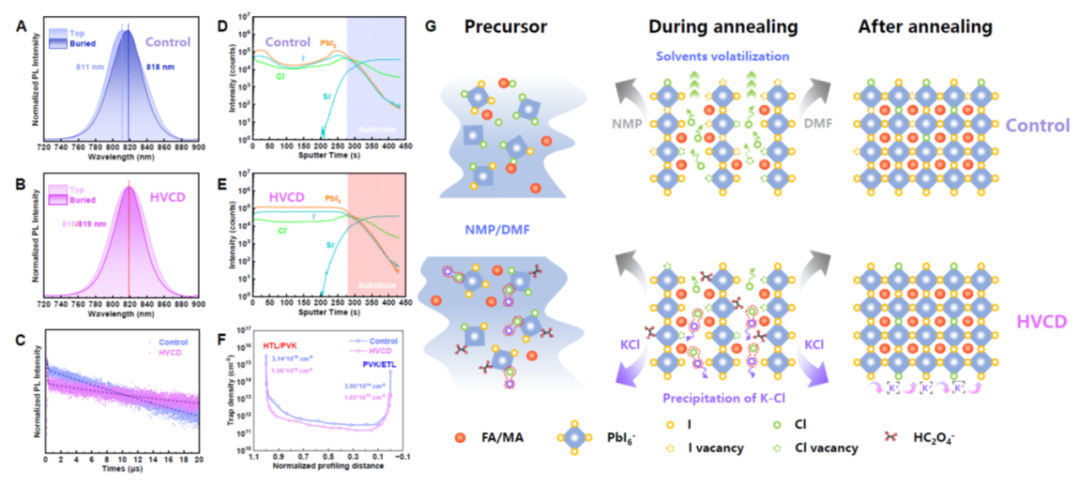

针对传统生长方法导致钙钛矿中氯元素分布不均的问题,团队提出了垂直方向均匀化氯元素分布的策略(HVCD):通过在钙钛矿薄膜生长中引入碱金属草酸盐,利用解离出的钾离子与氯离子之间的强结合作用,有效束缚氯元素的垂直无序迁移,使其在钙钛矿材料中均匀分布。基于这一方法,研究团队成功制备出载流子寿命高达20微秒,界面缺陷态密度低至1013每立方厘米的钙钛矿半导体薄膜,显著抑制了由卤素Cl元素上表面富集引起的载流子复合(图1),并消除了界面电子势垒。

图1、 (A-B) 氯离子均匀化前后钙钛矿上下表面的光致发光光谱,(C) 氯离子均匀化前后钙钛矿的载流子寿命,(D-E) 均匀化调控前后各离子在垂直方向上的分布情况,(F) 均匀化调控前后钙钛矿薄膜垂直方向上缺陷态密度分布情况,(G) 碱金属草酸盐实现氯离子均匀化分布调控的机理示意图。

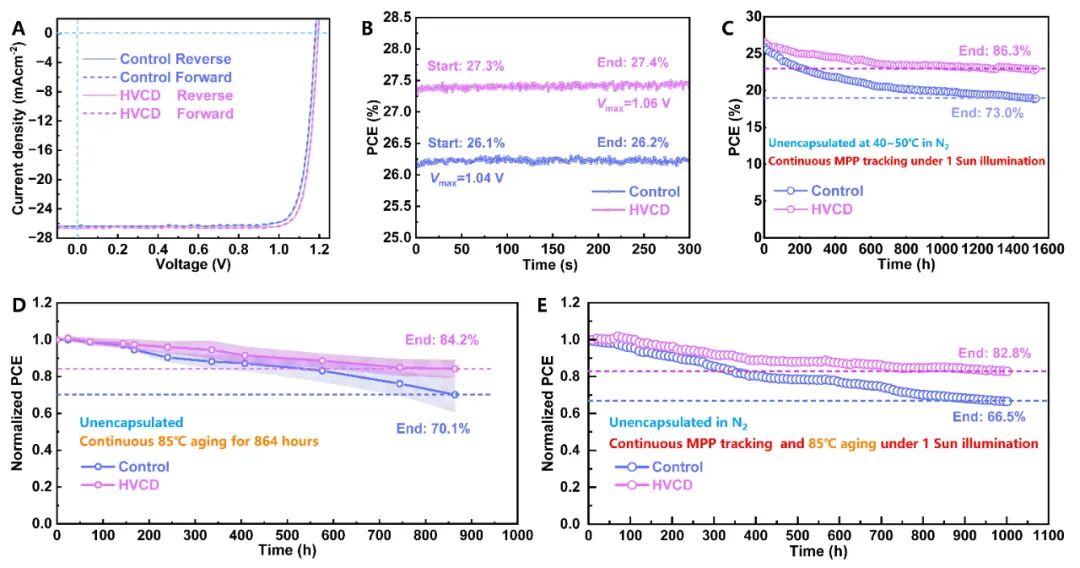

基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。器件在1个标准太阳光和最大功率输出点条件下持续运行1529小时后,仍保持初始效率的86.3%。此外,器件在1个标准太阳光与85℃光热耦合加速老化条件下,持续运行1000小时后仍能维持初始效率的82.8%(图2)。该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性方面的协同提升,将为其产业化发展提供重要支撑。

图2、(A) 参考器件和氯均匀化器件在标准太阳光条件下的电流-电压曲线(正反向测量),(B)参考器件和氯均匀化器件稳态输出效率曲线,(C)参考器件和氯均匀化器件1529小时稳态输出效率曲线(40-50℃,1个太阳光),(D)参考器件和氯均匀化器件在85℃条件下老化的归一化效率变化情况,(E) 参考器件和氯均匀化器件在1个标准太阳光和85℃耦合条件稳态输出归一化效率变化情况(用于热稳定性和加速老化测试的器件为非标准工艺制备)。

该研究成果以“Homogenized chlorine distribution for >27% power conversion efficiency in perovskite solar cells”为题,发表于《科学》(Science)期刊(Science, 2025, 390,638-642)。半导体所博士后熊壮为论文第一作者,博士生张谦为共同第一作者,游经碧研究员为通讯作者,半导体所张兴旺研究员、蒋琦研究员以及苏州大学李耀文教授等为论文共同作者。该研究获得了国家重点研发计划、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、国家自然科学基金委联合基金集成项目以及厦门丰熤光电科技有限公司等的资助。

文章链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adw8780

4、中国科学院透射电镜表征纳米薄膜技术研究取得进展

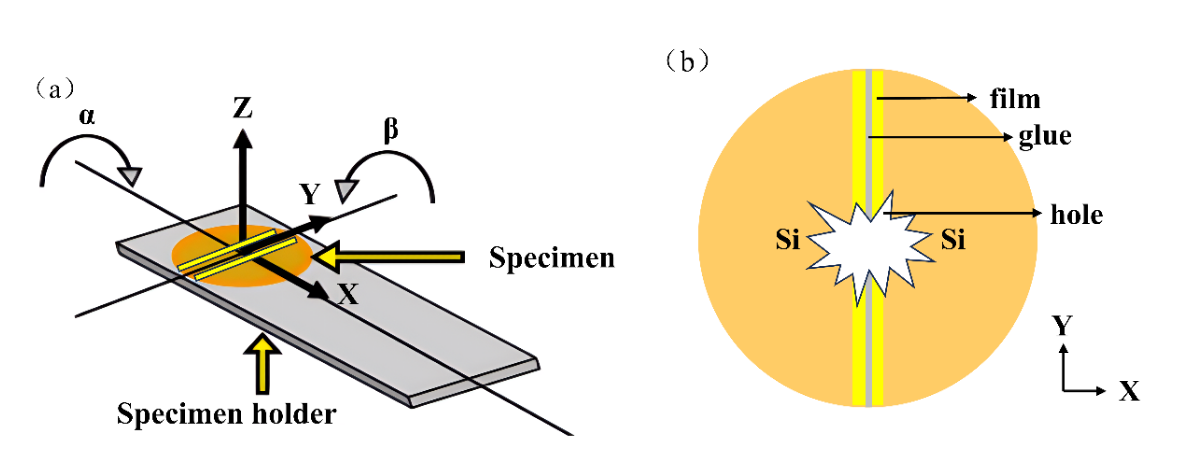

Mo/Si多层膜的周期厚度约7.0nm,可用来提高光学器件的反射率。近原子精度的膜层厚度误差会导致反射光谱的峰值波长偏移,因而准确表征Mo/Si多层膜薄膜厚度对工艺迭代和分析具有重要作用。在透射电镜(TEM)表征时,需关注Si基底的晶向,或采用熔石英等非晶基底材料,以保证样品截面相对电子束垂直,否则三维立体样品的二维投影成像会产生伪影,造成测量误差。

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所研究团队,在透射电镜精确表征纳米薄膜研究方面取得进展。研究团队提出了样品沿β方向倾转后测量薄膜厚度的计算公式,并给出了TEM精确表征纳米薄膜结构的方法。

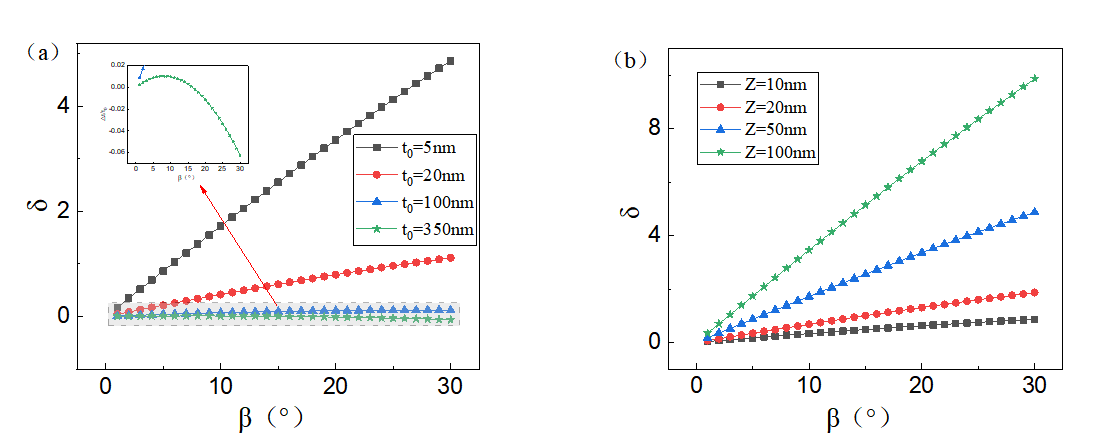

团队以沉积在Si[100]基底的Mo/Si多层膜为例,通过TEM测量了多层膜在不同倾转角度下的膜层结构。结果表明,样品沿α方向倾转时,因薄膜厚度方向始终与电子束垂直,电子束穿过的TEM样品厚度增大,因而Mo层和Si层的测量厚度几乎没有变化,但界面粗糙度增大;样品沿β方向倾转时,因样品截面与电子束不垂直,导致伪影严重,难以区分Mo层和Si层。进一步,团队提出了样品沿β方向倾转后测量薄膜厚度的计算公式,并给出了TEM精确表征纳米薄膜结构的方法,即从制样开始,沿特定方向[1-10]切割Si wafer,再从[110]晶带轴观察样品,可保证Si wafer和薄膜截面均与电子束垂直,并在TEM样品较薄的区域拍照分析。

该技术一定程度上提高了TEM表征纳米薄膜结构的准确性,对光学薄膜微观结构影响及其性能研究具有重要意义。同时,该技术的进一步应用可指导光学薄膜工艺改进方向,助力光学薄膜研发。

相关研究成果发表在《光学学报》上。研究工作得到国家自然科学基金委员会的支持。

薄膜TEM截面样品倾转示意图

相对误差δ随倾转角度β变化的计算结果