近日,欧盟统计局(Eurostat)最新调研发现,欧盟70.9%的人口在日常生活中使用智能物联网设备。这一数据来自于欧盟统计局自2022年开始发起的一项关于家庭和个人信息通信技术使用情况的年度调查,超7成的人口使用物联网设备,可以看出物联网在日常生活中已有较高的渗透率,支撑起很多新型消费尤其是智能消费的形态。物联网更多成为智能消费、智能生产、智能治理等业态背后的支撑技术,在一线使用者面前的“存在感”似乎越来越低。不过,这种不断降低的“存在感”恰恰是物联网必要性和稳定发展的表现。

欧盟超7成居民使用物联网设备,

国内消费物联网渗透率也持续提升

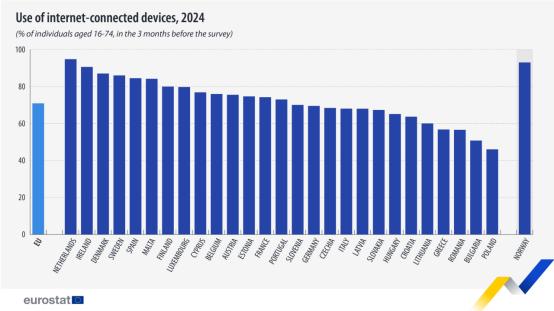

欧盟统计局对于居民使用联网设备的调研聚焦于消费物联网,调研显示,2024年欧盟居民中使用智能物联网的比例超过7成,其中联网设备用户比例最高的是荷兰,达到94.8%,其次是爱尔兰90.6%和丹麦87%;相比之下,波兰、保加利亚和罗马尼亚使用联网设备的比例最低,分别为46.1%、50.8%和56.6%。下图是欧盟统计局对各国智能物联网设备使用率的调研数据。

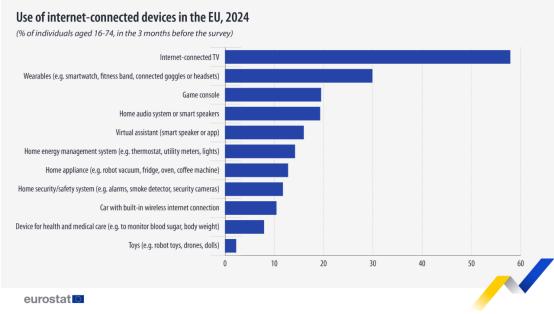

在不同类型的智能物联网设备中,欧盟居民偏好比较明显。智能电视是迄今为止最常用的设备,大约57.9%接受调研的居民表示使用智能电视。其次是智能可穿戴设备,29.9%的受访者表示使用智能穿戴设备,包括智能手表和健身追踪器。近五分之一的居民表示他们使用游戏机(19.5%)和联网家庭音响系统(19.3%),16%的人表示他们使用智能音箱形式的虚拟助手。家庭自动化设备也是智能物联网的重要形态,2024年,14.2%的居民使用联网的家庭能源管理系统,12.8%的人使用智能家电,11.8%的人使用智能家居安全设备。最后,10.5%的居民表示使用内置无线连接的汽车,7.9%的居民表示使用与健康相关的物联网设备,2.3%的居民使用联网玩具。

使用智能物联网设备的障碍是什么?欧盟统计局的调研也给出了答案:不使用智能物联网设备的居民中,41%的人认为根本没有必要使用它们,9%的人认为价格令人望而却步,6%的人认为他们缺乏使用此类设备的技能,7%的人认为对安全的担忧是障碍。

以上是欧盟统计局对欧盟居民调研形成的结论,可以看出大部分居民对于物联网设备的接受程度还是比较高的,未来物联网在人们消费生活中的渗透率将进一步提升,物联网会成为生活中必不可少的一部分。

国内虽然没有针对家庭和个人消费物联网的系统性调研,但根据近年来物联网产业的发展和主要产品的出货量,可以预计国内居民对于物联网产品的渗透率也在持续提升。例如,QuestMobile发布的2025年全景生态流量半年报告显示,智能电视活跃设备量已升至2.88亿台。奥维云网数据显示,2024年8月至2025年7月,中国空调总销量达1.96亿台,同比增长11.5%,其中内销出货量更是突破1亿台大关,达到1.02亿台,同比增长8.7%,其中智能化产品城市市场宠儿。

各大厂商在消费物联网领域持续发力,为居民消费者带来更多智能化产品。例如,2025年上半年,美的智能家居业务收入占总营收66.58%;小米2025年上半年智能大家电业务收入同比增长66.2%,其中空调出货量超540万台。在各厂商加大智能产品研发和生产力度的背景下,国内居民也会用上更多消费物联网产品。

物联网是智能消费的必要条件,

但面临高渗透率和低“存在感”的明显差距

智能消费已成为当前促消费宏观大政策中的重要组成部分。今年8月,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,其中,在“人工智能+”消费提质章节中提出培育产品消费新业态,包括推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态。

国家发改委专家撰文指出,“人工智能+”带来消费新趋势,其中一个趋势是从“辅助工具”向“智能伙伴”升级。以智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人为代表的新一代智能终端,不再简单依赖用户输入指令后的被动执行,而是具备“感知-决策-进化”的能力,从工具进化为伙伴,并通过万物互联,形成一体化全场景覆盖的智能交互环境。智能网联新能源汽车,正从代步工具升级为“移动智能空间”。

智能消费产品在很大程度上也是联网的产品,除了手机、电脑外,其他智能消费产品也首先需要物联网技术的支持,才能实现各种智能化的功能。正如国务院政策文件中提出的智能网联汽车、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,无不需要传感器、无线连接、边缘计算、设备管理平台等物联网相关技术,可以说,物联网是智能消费的“必要条件”,其低成本、高质量发展直接影响智能消费的发展壮大。从这个角度来说,物联网的渗透率非常高,几乎渗透到智能消费的大部分终端和场景中。

然而,这一“必要条件”正在面临着低“存在感”的状态,物联网在各种场景中很少被提及,各种政策文件对物联网关注程度不高,相关产业和市场规划中未充分考虑物联网的作用,各类媒体对物联网技术和产业的发展关注大大下降。在笔者看来,其“存在感”大幅降低,源自以下因素:

一是物联网具有一定的专业性壁垒,大众对其了解程度有限。物联网不是一项具体的技术,是一个系统性的组合,还涉及到与各种前沿技术以及各行各业丰富场景的结合,能够给民众解释清楚并不容易。对于消费者来说,使用某一产品或在某一场景下,一般不会太多关注其背后一些技术原理。

二是新热点、新技术获得更多关注度,物联网的注意力经济不足。例如,因为当前AI创新性突破,社会高度关注这一领域,大量资源汇聚于此,其他领域关注度降低。实际上,物联网从广义角度来看,也包括与AI、大数据的融合应用,已进入AIoT发展阶段,只是全社会高度关注大模型、智能体等前沿领域,忽视了这一可以与AI融合且快速落地的业态。

三是物联网已进入成熟发展期,成为智能社会底层通用技术。经过多年发展,物联网的价值已显现出来,不再是一个需要炒作的领域。Gartner发布的技术成熟度曲线显示,早在2015年时物联网已到达了炒作的顶点,并预计5-10年后进入实质性生产成熟期。后来确实如预测的路径发展,物联网产业挤掉了泡沫,目前产业格局较为稳定,对于整个社会智能化发展形成支撑。

在这些背景下,大众对于物联网“存在感”较低,并不是一件坏事,反而在很大长度上体现了物联网产业的稳步发展以及对于经济社会的贡献。

一方面,随着AIoT的不断发展,物联网为AI的落地提供了更为广泛的场景。过去十余年物联网在消费、生产和社会治理各领域进行了深入探索,渗透至各种场景,获取了大量用户真正需求和痛点。如今,大模型、智能体等前沿技术与物联网结合,为各类场景注入强大的智慧大脑,通过连接和感知技术支持云边端协同加速具身智能落地,同时,物联网海量连接带来海量数据,支持数据要素价值发挥。

另一方面,经历了前期炒作、泡沫破裂期后,物联网也进入了实质性的发展成熟期,虽然没有炒作期的一些超额溢价,但产业发展形成良性循环,大部分企业不再追求概念热点,而是基于场景需求解决实质性问题。

2025年,国际电信联盟(ITU)发布首篇物联网报告中,引用了“普适计算”之父Mark Weiser提出的观点:发展最好的技术是那些似乎“消失”的技术,它们将自己融入到日常生活的结构中,直到与日常生活无法区分。在笔者看来,物联网正在向着这一状态发展,“存在感”似乎越来越低,但却融入到生产生活的方方面面,家里的智能门锁和远程控制的家电、街头的共享单车、消失的水表燃气表抄表员、辅助驾驶汽车、关键物品实时追踪、智能工厂等等场景,虽然很多人不知道背后的物联网技术,但每天都在使用它。