在市场饱和、消费者延长购买周期的情况下,2025 年上半年全球智能手机出货量同比下降 1%,呈现出疲软态势。

《华尔街日报》此前评论称,2025 年对苹果 CEO 蒂姆・库克而言堪称战略承压的一年—— 特朗普政府对华关税政策的反复调整,不仅推高了苹果供应链成本,迫使公司在全球产能布局中艰难权衡,更让这位科技巨头的掌舵人陷入持续的不确定性。

在此情况下,原本不被看好的苹果 iPhone 17 系列成为一匹黑马,上市后销售极为火爆,尤其是中国市场的表现远超预期:首发 10 天销量同比增长 14%,第三季度出货量达 1010 万台,成为头部厂商中唯一实现正增长的品牌,这一振奋人心的局面也为库克缓解了压力。

《华尔街科技眼》近期走访了北京西单、三里屯、朝阳大悦城等苹果直营店,发现即便 iPhone 17 系列上市已一个月有余,排队购买者依然络绎不绝。

据业内消息显示,截至11月2日,iPhone 17系列中国激活销量超825万台,其中旗舰机型iPhone 17 Pro Max达到395万台。叠加双11大促,iPhone 17系列在中国大陆市场突破千万台销量已经毫无悬念。

作为智能手机的开创者,苹果近年来的产品策略饱受诟病,“挤牙膏”、“创新停滞”的批评声不绝于耳。

事实上,iPhone 17系列依然没有技术上的重大革新,其热卖原因更多是苹果通过“精准刀法”和差异化需求,缩短了换机周期。

库克精准刀法,切中消费者购买欲

参考iPhone产品历史,需要新的设计来带动“超级换机周期”,比如iPhone 6的大屏化、iPhone X的“刘海屏”等。

但随着智能手机行业进入成熟期、重大技术更新放缓,迫使苹果将一个核心设计的生命周期不断延长。比如“刘海屏”,就使用了至少六年。

然而,苹果需要每年更新产品线,不拿出点新东西显然是行不通的。于是,将有限的卖点或新设计拆分、逐步实装到产品中,便是所谓的“挤牙膏”或“精准刀法”。今年,体现在iPhone 17标准版的120Hz屏幕和Pro系列的背部设计上。

相对于iPhone 16,iPhone 17基本款更受欢迎的原因显而易见——硬件升级。网友喊了多年的120Hz屏幕终于下放至标准版,存储从128GB升级至256GB且未涨价(5999元起),叠加部分地区可申领500元国补,吸引仍在使用iPhone 13/14的用户更换新机。

而对于资金更充裕的Pro系列用户,在正面不变的情况下,更换了背板材质、重新设计相机模块,精准地抓住了消费者寻求差异化的心理。

据苹果直营店店员反馈,iPhone 17 Pro系列背部的新造型是驱动用户换机的因素之一。

毫无疑问,苹果近年来的iPhone产品策略与CEO蒂姆·库克的操盘不无关系。库克在担任苹果CEO的14年来,最大的贡献莫过于对供应链的改善,不仅实现全球主流市场同步发售,还不断提升苹果的供应链话语权,使其能够以更低成本拿下屏幕、内存等核心组件,一举拿下手机行业最高的利润率。

UBI Research报告显示,iPhone 17标准版所采用的OLED面板制造成本大约为40美元(约合人民币285元),相比去年16标准版的65美元更便宜、性能更好,这一成本优势不仅帮助苹果在产品不涨价的情况下实现了技术升级,并且保持了高利润率。

苹果霸榜双11,安卓旗舰遇冷

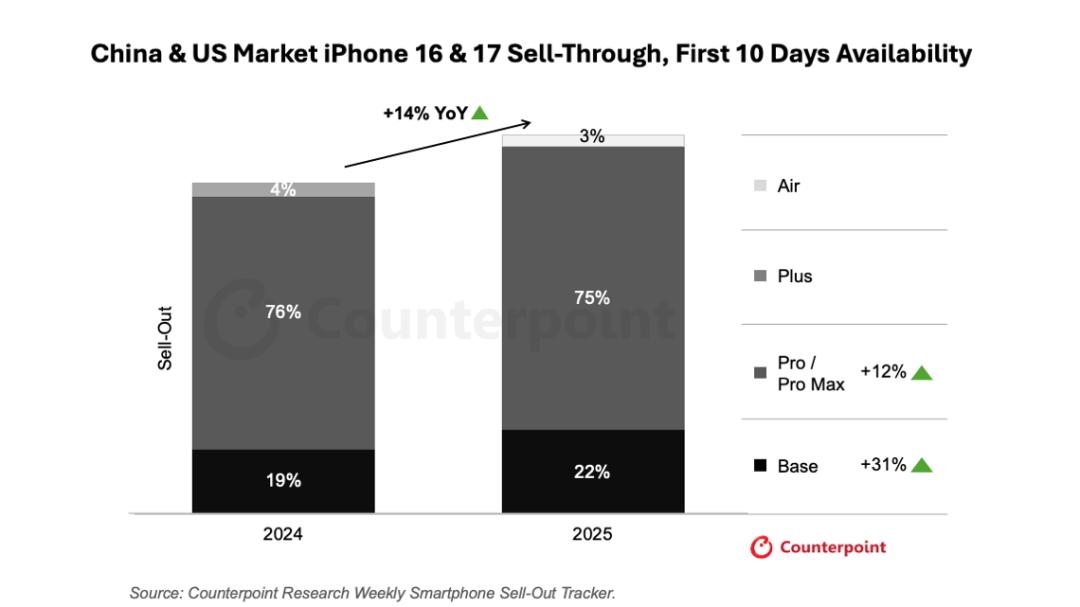

种种“buff”叠加,iPhone 17系列成为近年来最畅销的苹果手机就不那么令人意外了。据市调机构Counterponit观察,在iPhone 17系列开售的十日内(9月17-27日),中、美两国的合计销售激活量(Sell-Out)同比增长了14%。其中,基本款机型相比去年同期的16系列增长31%、Pro/Pro Max机型增长12%。

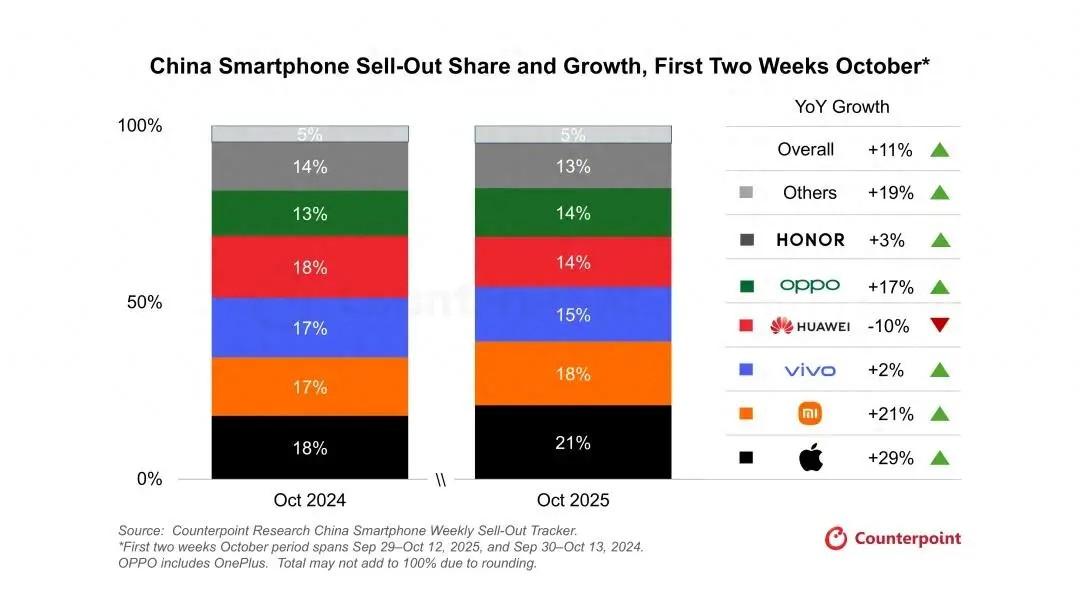

时间来到十月前两周(9月29日-10月12日),iPhone 17系列销量进一步攀升,带动苹果中国市场销量同比去年同期提升29%。由于此时华为、vivo等品牌尚未发布下半年度的旗舰机型,导致竞争空缺,其中华为激活量同比下降10%。

10月前两周中国手机激活量数据(来源:CounterPonit)

双11期间,苹果的竞争优势进一步扩大,体现在电商平台的销售数据。

截至11月11日早上9点(从10月25日0点开始计算),“京东手机11.11竞速榜”的累计榜排名TOP3分别为:iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro及iPhone 17,前十名中苹果占了一半,且最低起售价为3509.1元。反观安卓阵营,排名第五的Redmi K80起售价为1619.19元,溢价方面差距悬殊;小米17 Pro、vivo X300等安卓旗舰新机仅位列TOP20以内,凸显出苹果在高端市场的绝对统治力。

2025年第四财季(截至9月27日),苹果大中华区营收同比下降3.59%,是全球各地区中唯一营收下滑的市场。

随着iPhone 17系列在中国市场的热销,预计Q4大中华区营收将止跌回升。同时,苹果市值近日来持续攀升,目前达到3.98万亿美元,成为仅次于英伟达的全球第二大上市公司。

iPhone Air折戟,国行版AI依然难产

即便iPhone 17系列获得了巨大成功,但苹果的2025年并非无往不利。被认为是近年来最具设计创新的iPhone Air,却未能获得消费者的青睐,销售情况十分惨淡。

该机采用钛合金中框和热弯玻璃后盖,机身最薄处仅为5.64mm,呈现出极致轻薄的精致感。然而,由于突兀的单镜头、超薄机身导致的续航缩水以及高达7999元的起售价,并不符合当下消费者的需求。

据CounterPonit数据显示,iPhone Air在美国上市后十日内激活量仅占整体新机的3%,与Pro系列的75%占比相去甚远。iPhone Air在中国市场的上市时间晚了一个月,但销量并未逆袭,据行业数据显示至11月初其激活量仅为10万台左右。因此,iPhone Air的折戟几乎已成定局,苹果方面也迅速做出反应,及时减产减少损失。

援引The Information的报道,由于iPhone Air销量不佳,苹果已无限期推迟下一代Air的发布,同时富士康已拆除大部分生产线、即将在本月底彻底停止生产该机型。

如果说iPhone Air只是一次产品策略上的误判,那么苹果在AI技术上的滞后,才是有可能影响其iOS“基本盘”的最大隐患,毕竟系统生态是驱动苹果硬件销售的核心竞争力。

苹果AI在国际市场上线已一年有余,整体口碑平平,集成于系统中的AI修图、拍照识物等功能在安卓领域早已实现,并未带来差异化体验。同时,AI升级版siri迟迟未上线,拖慢了iPhone AI化的整体进程。

更大的问题是,苹果AI入华进度大幅滞后。此前,有消息称苹果选择百度和阿里巴巴共同推进中国版AI业务,但相关的技术整合和合规进展缓慢。库克曾在最近一次来华访问时表示:“我们正在努力推进(AI业务),这背后有一个非常具体的监管流程,我们需要走完这个流程,也希望尽快将它带给中国消费者。”

结合此前彭博社的消息,中国版AI有望随iOS 26.4版本落地,也就是说至少要等到2026年春季。

2026年手机混战在即,苹果折叠屏蓄势待发

距离今年结束还有一个多月,2026年的手机市场已经硝烟四起。结合目前消息,明年手机市场至少会有三大看点:苹果iPhone 18和折叠屏手机、2nm芯片量产、AI手机的新形态,有望进一步拉升市场的景气度。

目前,iPhone 18系列的消息目前初步曝光,设计上的变化主要集中在“灵动岛”上。该设计在2022年上市的iPhone 14 Pro系列上首发,急需迭代,但由于屏下技术尚不成熟,苹果只能选择缩小开孔的方式来寻求升级。另外,苹果还有可能为18 Pro系列带来可变光圈主摄、钢壳电池等新配置。

相比iPhone 18,苹果折叠屏手机可能更值得期待。根据苹果产业链分析师郭明錤的爆料称,目前苹果正计划在今年Q4于富士康开案试产,但仍有不少零件规格尚未定案,包括市场最关注的转轴(代表着苹果能否改善折痕的痛点)。另外,三星预计将为苹果建设专门的折叠屏生产线,预计年产能为700-800万块,但由于2026年实际生产时间有限,首批货源会较为紧俏,且售价有可能高达1999美元(约合人民币14233元)。郭明錤还强调,在正式开案前一切改变都有可能。

苹果折叠屏手机概念图

上升到整个市场的维度,随着台积电2nm制程工艺的量产,下一轮“首发机王”的争夺已经蓄势待发。作为台积电的大客户,苹果A20芯片自然不用担心产量,但安卓品牌们需要争夺高通骁龙2nm芯片的首发权,国内竞争将在小米、vivo和OPPO等大厂间展开,小厂旗舰机的生存空间将被进一步压缩。

值得关注的还有厂商对AI手机形态的探索。此前,荣耀官宣将在明年初MWC通信展上带来新品RobotPhone,该机大胆地在机身中融入AI驱动的机械臂相机,以此来实现互动、自主拍摄等体验。虽然此前行业内并无此类成功案例,但从创新的角度来看,这是国产手机不再追逐“看起来像iPhone”的开始,至于这种解决方案能否成功,市场最终会给出答案。(延伸阅读:急于IPO的荣耀,开始“邪修”)

消费者们更在意的可能是手机价格。据数据显示,2025年全球智能手机均价预计上涨5%,元器件价格上涨是主要原因,而这种现象仍在持续甚至更加严峻。

日前,台积电宣布旗下2/3/5nm制程全面涨价,其中2nm涨幅高达50%。与此同时,由于AI基础建设导致存储芯片紧俏,三星、SK海力士宣布将于Q4上调DRAM和NAND闪存的价格,最高幅度达30%,预示着2026年手机市场或迎“涨价潮”。在此情况下,手机厂商面临“成本重构”课题,处于供应链上层的大厂无疑更有谈判的筹码。