你戴上手环,屏幕显示“专注模式启动”,然后“滋”地一声,微电流自腕部传来。

你清醒了,继续盯屏,继续刷表,继续为一个小时后必须完成的任务拼尽全力。

这不是科幻,也不是反乌托邦小说里的片段。在职场疲惫日复一日的当代,电击腕带正悄然进入一些人的日常生活:当你感到身体疲乏、思绪迟缓时,这款“高效觉醒神器”用电击让你继续。

网友戏称其为“可穿戴型杨永信”|公众号

类似的产品开始受到追捧,背后投射出来的其实是一种文化:我们越来越难以停下,越来越倾向于把疲惫当成“可克服的错误”,把休息当成“偷懒的罪名”。

被“电醒”的打工人

作为一个在人类压力领域深耕了很多年的心理学家,当我看到这种所谓的“电子咖啡”在社交媒体、年轻职场群体中不断蔓延时,不禁忧心忡忡。

据报道,越来越多的“高效工具”以各种“唤醒”“重启”姿态出现,用户在疲惫与注意力低下时,被引导去尝试以电击代替短暂的休息或午睡。虽然公开报道中尚未系统统计其规模,但“醒神手环”“智能电击手环”“办公提神神器”这类关键词在网络搜索中增长趋势愈发明显。

为什么这种产品会出现且流行起来?

首先,是不断被压缩的时间和越来越快的工作节奏。现代职场中,加班、任务碎片化、注意力分散成为常态,这种工作重压必然会导致身心疲惫。而雪上加霜的是,当“必须清醒”变为默认状态,“疲惫”便被快速贴上“低效”“拖拉”的标签。于是,一部分人开始转向极端辅助手段,试图用电子设备快速“唤醒”自己。

生活节奏越来越快,不少职场人都感到身心俱疲 | pixabay

其次,是科技与商业营销的组合陷阱。曾经用来惩罚宠物的电子设备被越来越多真心爱护宠物的人类抵制而滞销,于是有人灵机一动,找到了更好的对象——已经被工作压力折磨得很难清晰思考的疲惫打工人。一旦被赋予“提升效率”“击败疲劳”的标签,使用者就会在各种夸张和打鸡血的广告语与社交传播中被引导着相信,越是感到困顿,越是不能停下脚步。

但问题是,感到疲惫是一种非常重要的身体信号,是你的身体在提醒你已经“电量不足”,希望你尽快休息,而不是继续死撑直到身体彻底垮掉。手机没电了可以充电重启,用坏了也可以再换新的,但我们的身体却很难在彻底关机之后自我恢复。

人不是懒惰的机器,但却正被塑造成像机器一样不停运转,直到彻底报废。

从惩罚动物到惩罚自己

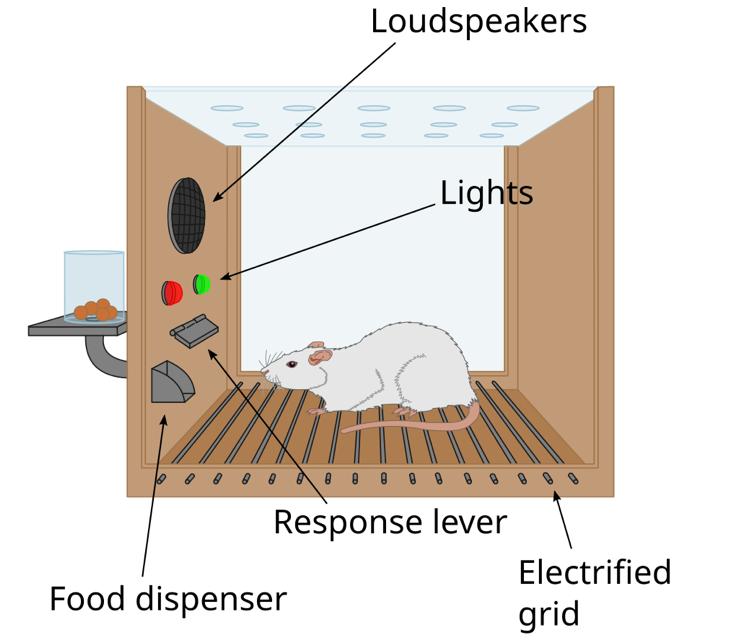

上世纪中叶,美国心理学家斯金纳(B.F. Skinner)做了一个实验:一只老鼠待在一个带杠杆的箱子里,只要按一下杠杆,就能得到食物;但如果按下后马上被电击,老鼠很快就学会不再去碰杠杆。

这就是“操作性条件作用”(operational conditioning),也就是后来我们熟知的“强化学习”(reinforcement learning)。行为会被后果塑造,得到奖励的行为会因为正强化而被重复,而遭到惩罚的行为则会因为负强化而被避免。

最强大的“塑造行为”方式,是那种偶尔给点奖励、偶尔不给的“间歇强化”,人们总是会带着“都已经按了这么久杠杆了,下一次肯定会出货”的心态,不断地重复这些简单而又不确定的行为。

斯金纳箱示意图 | Wikipedia

今天的互联网平台、社交网络,乃至职场绩效系统,几乎都建立在这种“强化循环”之上。被点了个赞、被上级表扬、在群聊里被@感谢……每当收到这些微小的奖励,便会感到被认可,进而继续在高压中保持活跃。而一旦反馈中断,我们便开始焦虑、内疚,开始自我施压。就像老鼠按杠杆一样,我们带着焦虑按下的,是“再熬一小时”“再写一页”“再发一封邮件”……

更可怕的是,在这样的机制里,奖惩早已无形化。它不再是一句表扬或一笔奖金,而是一种人设奖励:“我看起来很努力”“我永远在线”“我熬完夜还精神百倍”。我们不再为了完成任务而工作,而是在与一种算法式的期待较劲。整个职场文化在用一种结构性的方式,把人推向自我惩罚的边缘——一种职场的“系统性疲惫”。

心理学家约翰·西格里斯特(Johannes Siegrist)提出的“努力-回报失衡模型(Effort-Reward Imbalance Model)”或许可以帮助我们更好地理解这种系统性疲惫:当一个人投入了高强度的努力,却长期得不到相应的薪酬、尊重或成长的机会,这种状态本身就是一种严重损害身心健康的慢性压力。

西格里斯特对蓝领男性的研究发现,如果工作缺乏晋升机会、岗位不稳定,就容易让人感到“付出得不到回报”。这种长期的心理失衡,再加上高强度的工作压力,或者个人应对压力的能力不足,会显著增加心血管疾病的风险,比如高血压和动脉粥样硬化。

人被无处不在的奖惩系统训练得不敢停、不敢慢、不敢困,就像那只不断按杠杆,期待不知道什么时候才会出现食物奖励的老鼠一样,误以为“只要我再努力一点,再自律一点,就能被看见。”

疲惫不是懒惰,是身体发出的求救信号

我们的身体有一套精妙的平衡机制:一套负责“冲刺”(开),一套负责“修理”(关)。

当我们处于紧张、需应对或迅速反应的状态时,交感神经系统(“战斗或逃跑”模式,Fight or flight)就会被激活:心跳加快、血压升高、肾上腺素和皮质醇涌入血液,让我们可以有足够的能量应对挑战。冲刺结束后,副交感神经系统(“休息和消化”模式,Rest and Digest)启动,身体恢复平静、心跳放缓、促进消化、修复组织、调节代谢。

如果一直处在“冲刺”模式,从不让“修理工”接手,身体就会进入一种长期的应激状态,就像一台被长期超频的电脑,风扇越转越快,程序越跑越卡,最终崩溃。

长期应激会带来诸多健康问题,如心血管疾病、代谢紊乱、失眠等等 | pixabay

2022年的一项综述研究追踪了近二十年的健康数据,结果显示,长期承受慢性压力的人,体内的“压力负荷”(Allostatic Load)会持续升高,不仅整体死亡风险增加了约22%,因心血管疾病去世的风险更高出约31%。这种长期的高压力还会削弱免疫系统,引发高血糖、高血脂等代谢紊乱,甚至导致胃溃疡和消化问题。

此外,慢性压力还会导致“皮质醇钝化”(Cortisol Blunting),这也是“晚上睡不着、白天睡不醒”的根源。面对短期压力时,皮质醇能帮助我们动员能量、应对挑战;但在长期压力下,这一系统因过度使用变得疲劳。结果就是清晨皮质醇水平异常偏低,让人难以提神;夜晚又延迟下降,使人越疲惫越难入睡。

所谓的“电子咖啡”腕带,表面看似让你如愿地醒来了,但实际上,它是在不断促使你拔掉身体报警器的开关,让你在不知不觉中耗尽能量。

电击≠咖啡

“电子咖啡”腕带的原理,是使用低强度电流或机械夹压刺激皮肤,激活痛觉神经末梢,沿着脊髓一路传递至脑干蓝斑核(locus coeruleus),释放去甲肾上腺素,从而激活交感神经系统。

这种方式激活的是一种应激反应,而不是“专注状态”。比起咖啡,这种清醒的性质更像是“恐惧”。

可能很多人会说:“那我每天靠咖啡提神,不也一样吗?”其实还真不一样。

咖啡因的机制相对温和,它通过阻断腺苷受体(adenosine receptor),减缓大脑疲劳信号的积累,让人感到清醒。它既不触发“恐惧反应”,也不会让身体误以为“有危险”。

早上来一杯咖啡,已经成为了很多人的生活方式 | pixabay

2017年的一项研究发现,在多种暴露水平(高摄入与低摄入、有摄入与无摄入、每日额外增加一杯)下,咖啡消费带来的健康益处普遍多于危害。总体来说,适量咖啡(2-4杯/日)与较低的心血管疾病、糖尿病和全因死亡风险相关。

此外,咖啡还有“社交仪式”的一面:在早晨泡一杯咖啡、与同事短聊几句、让思绪慢慢转入工作,已经成为了不少人工作模式的一部分。

如果身体真的到了极限,它是有权拒绝咖啡因的——咖啡因的作用会被变弱,困意依然能席卷而来。而电击则完全不同。它不问、不听、也不给身体拒绝的权利,电流直接暴力启动痛觉与恐惧回路,让去甲肾上腺素飙升。

懂休息,才是真正的觉醒

在职场里,真正的高精力人群,并不是那些不停鞭策自己的人,而恰恰是那些懂得休息、善于恢复、敢于暂停的人。他们不会靠意志力硬撑,而是让身体得到足够的保养和维护,再继续能量充沛地出发。

如果你总是抱怨没有时间休息,不妨尝试一下科学地“碎片化休息”,比如拿出五分钟按摩一下:轻轻揉肩颈、捏捏手臂或太阳穴,既能促进血液循环、缓解肌肉紧张,也能帮助大脑从警觉状态过渡到放松模式。

五分钟大脑放空也是不错的方法:关掉手机,暂时不刷消息,什么也不做。研究发现,短暂“让大脑离线”,哪怕只是发呆、眺望窗外的天空或绿植、闭眼深呼吸几分钟,都能帮助大脑重启注意力系统,重获专注。

如果你感觉自己脑海中杂念太多难以放松,不妨试试网上各种免费的5-10分钟正念冥想引导视频或音频。深呼吸是激活副交感神经系统最快速、成本最低的方法,通过正念,感受空气深深地进入与离开身体,也能帮助你快速恢复精力。

如果有时间去做规律的运动就再好不过了。哪怕只是每天快走十五分钟、每周三次简单的力量训练,都能增强心肺功能,提升基础代谢,优化激素调节。当肌肉和免疫系统足够强大时,你便不再需要外界的“刺激”来唤醒,身体自会保证你的清醒。

如果有一天,你开始主动愿意在困意里坐一会儿、伸个懒腰、思考现在是不是可以约同事一起喝一杯温热的咖啡、或者干脆就休息5分钟,那就说明你开始重新拥有了“做自己”的能力。

被逼着清醒是压迫;被允许疲惫,才是自由。

参考文献

[1]Skinner, B. F. (1938). The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. New York: Appleton-Century.

[2]Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high effort–low reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology, 1(1), 27–41.

[3]Demerouti, E., Bakker, A. B., et al. (2001). The Job Demands–Resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499–512.

[4]McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the brain. Physiological Reviews, 87(3), 873–904.

[5]Parker,H. W., Abreu, A. M., et al. (2022) Allostatic Load and Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Prev Med.63(1):131-140.

[6]Park, C., Ringel, et al. (2023) Allostatic load and incident heart failure in the Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) study. BMC Cardiovasc Disord 23, 340.

[7]Munir, L.Z., du Toit, E. F. (2024) Impact of Chronic Psychological Stress on Cardiovascular Disease Risk: A Narrative Review. Heart and Mind 8(4): 268-278

[8]Elam, M., Svensson, T. H., & Thorén, P. (1986). Locus coeruleus neurons and sympathetic nerves: activation by cutaneous sensory afferents. Brain Research, 366(1–2), 254–261.

[9]Wong RA, Jette DU.(1984) Changes in sympathetic tone associated with different forms of transcutaneous electrical nerve stimulation in healthy subjects. Phys Ther. 64(4):478-82.

[10]Arnsten AF. (2009) Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nat Rev Neurosci. 10(6):410-22.

[11]Poole, R., Kennedy, O.J., et al. (2017) Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes. BMJ. 359:j5024.

[12]https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/food-features/coffee/

[13]Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Burnout: A multidimensional perspective. In Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior. Academic Press.

[14]Berman, M. G., Jonides, J., et al. (2008). The cognitive benefits of interacting with nature. Psychological Science, 19(12), 1207–1212.

[15]Hamer, M., Steptoe, A. (2007). Association between physical fitness, parasympathetic control, and health. BMJ, 335(7622), 143–146.