无人物流车行业进入高速发展阶段,但大规模商用还需要翻越行业标准、政策支持、路权开放、安全等多座大山。

曾几何时,电影镜头里那些无人驾驶的场景充满了人们对未来科技的无限幻想。如今,这份幻想逐渐变成了现实:无人机翱翔于天际、无人汽车穿梭在繁忙的街头,就连快递配送,也开启了无人化的探索。

然而,技术从创新突破到落地应用、发展的过程中,难免会遭遇现实的种种考验。

7月4日下午,湖北黄石的街头出现了两辆贴有“新石器NEOLIX”字样的中通无人驾驶快递车,它们正在街头进行测试。这一场景迅速引起市民热议,但不久之后,却被叫停。据辖区交通管理部门回应,该车辆上路前未向部门报备,也未获批上路资格,已暂停其上路行驶。

纵观所有行业的发展历史,几乎都遵循一条共同的成长轨迹:从粗放生长走向规范发展。而在粗放发展时期,总会出现各种各样的问题。无人物流车,也是如此。

01 竞逐者众,无人车抢占末端配送

近几年,无人车悄然改变着物流行业的面貌。尤其是快递配送“最后一公里”,逐渐成为“无人车”的主战场,校园、街道、社区、社区驿站,时常能看见无人车送快递的场景。

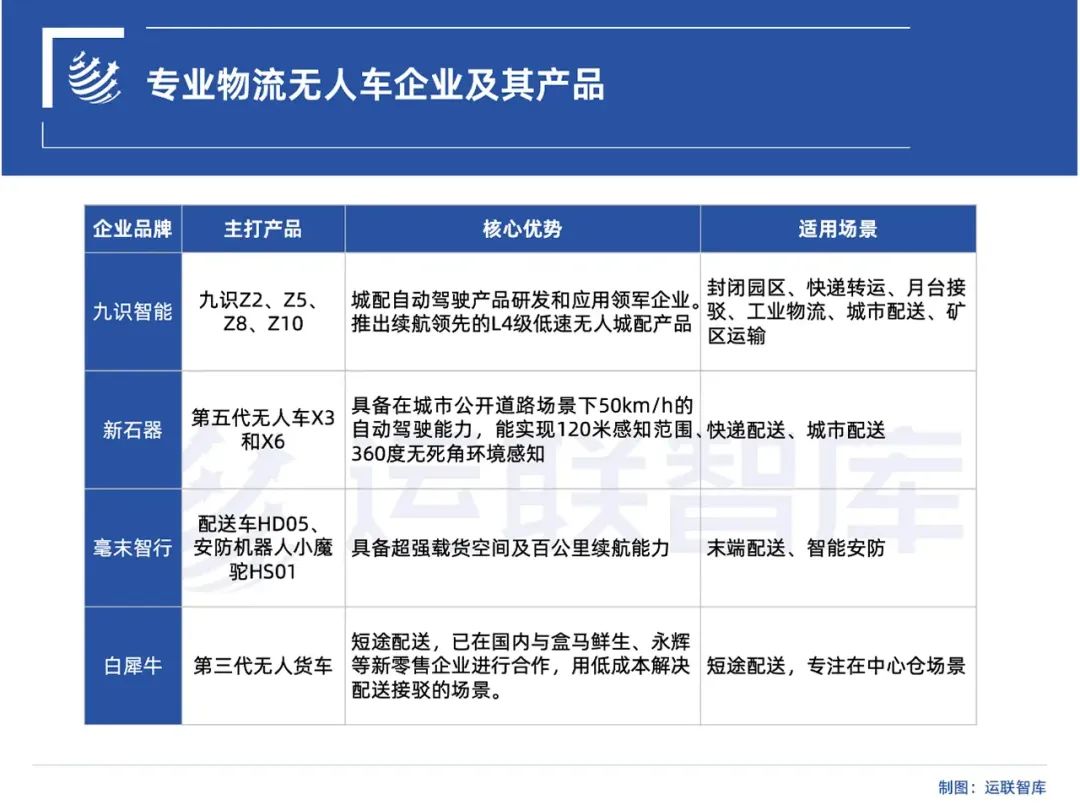

在物流无人车领域,主要分为两大类,初创型公司和平台型企业。

初创型公司异军突起,其中以新石器、九识智能、白犀牛等为代表。这些无人物流车制造商,普遍在以类似地推的方式进行“攻城略地”,头部企业都宣称已落地百城以上。

2018年,余恩源在北京经开区创立新石器,核心业务聚焦于L4级自动驾驶无人配送车(RoboVan)的研发与生产,瞄准“最后五公里”末端配送环节。早在2018年,旗下第一代无人车型SLV10便正式亮相。今年2月,新石器宣布完成10亿元人民币C+轮融资。

目前,新石器已在北京、上海、深圳、杭州、苏州等近百座城市获得路权,累计交付部署无人车超3000辆,今年计划在全国300城实现落地,计划在未来实现万台规模的L4级别无人配送车队。

值得一提的是,根据相关资料,新石器已是顺丰、京东、中国邮政、中通等在无人车领域的最大供应商,订单份额均超过90%。

白犀牛与九识智能也不甘落后。

白犀牛,2019年4月正式成立,获得辰韬资本种子轮投资,由原百度L4系统集成团队创立者朱磊和前百度自动驾驶事业部主任架构师、视觉感知方向技术负责人夏添创立。

2019年9月,白犀牛首款车下线,正式启动末端配送业务。如今,白犀牛已与邮政、顺丰、京东、中通等多家快递企业达成合作。预计2026年,无人配送车日活车辆将达到5000台,B轮融资达2亿元。

九识智能则更年轻,由原京东物流自动驾驶首席科学家孔旗创立,成立时间为2021年8月。现与申通、邮政等快递企业展开合作,截至2024年底,号称累计交付车辆超3000台,服务客户超600家。截至今年4月,已在全国200余座城市实现常态化运营,L4级自动驾驶总里程突破1200万公里。

在商业模式方面,三家企业走出了各具特色的路线。

九识智能采用“低价硬件+订阅服务”模式,通过降低硬件入门门槛快速打开市场,再以持续的订阅服务实现长期价值变现。新石器则以“规模化降本”为核心策略,同时积极布局海内外多地市场。白犀牛,在顺丰的投资下,深耕末端配送场景。

三种模式虽路径各异,却共同指向“技术商业化效率”与“可持续盈利”的核心目标,也预示着在无人配送的赛道上,未来将是“技术 + 商业模式”的综合较量。

另一类平台型企业则以菜鸟、京东为代表。

据环球网报道,菜鸟网络自2016年9月左右便发布了首款无人配送机器人,2017年双11之后就发布了该无人配送机器人的升级版,同时发布了一款新的更大的无人配送机器人基普拉斯。另外,从2020年开始,菜鸟无人快递车便进驻校园开展快递配送服务。

京东物流在无人配送领域的探索同样起步较早。

2016年双十一,便开启了无人车送货,此后数年持续迭代技术、深耕布局。2024年9月,京东物流第六代无人车技术发布,截至当时,京东物流在近30座城市开展智能配送车的运营,服务范围覆盖社区、商圈的快递配送和揽收。今年7月2日,京东物流发布了自研无人轻卡(京东物流VAN),可替代传统4.2米货车用于物流摆渡及传站等环节。

众多玩家入局,无人物流车市场竞争异常激烈。为在大规模商业化来临之前,提前抢占市场份额,当下整车价格呈现了断崖式下降的趋势。

2019-2021年期间,市场上公开发布的L4级无人配送车价格普遍在20-30万元之间,但到2025年,部分无人物流车价格已经杀入1万多元。

5月,九识智能发布的E6定价不到2万元,新石器就紧随其后发布了X无人物流车型,首付888元起。6月,菜鸟推出新款无人车并同步启动预售,该车型定价2.18万,叠加限时优惠后仅售1.68万。

多款无人物流车“白菜价”,让市场意识到,无人物流车行业正进入可复制和规模化的关键阶段。

02 大规模商用,还需翻越安全等多座大山

那么,无人物流车距离大规模商用还有多远?

多位业内人士表示,虽然无人物流车行业进入高速发展阶段,但大规模商用还需要翻越行业标准、政策支持、路权开放、安全等多座大山。

湖北黄石中通和新石器合作的无人物流车,因未报备被紧急叫停的案例,恰似一面镜子,折射出行业面临的矛盾。这些悬而未决的问题,正成为横亘在“无人配送”从实验室走向寻常巷陌之间的现实关卡,更是其实现大规模应用必须跨越的障碍。

公众角度看,更关注的是安全。从公开信息看,新石器、九识智能无人车等都曾被曝发生交通意外。

根据《南方都市报》,4月9日,西安市一辆车身标识为“九识”的无人快递车与路边停靠的一辆黑色汽车发生追尾事故。前一日,有网友拍下陕西咸阳一车身标识有“九识”的无人车在配送过程中,将一辆电瓶车拖行一段距离后才停下。

同日,北京昌平区一辆九识无人配送车与一辆轿车发生碰撞,事故发生后未停车等待处置,反而自行驶离现场。据报道,车主提供的交通事故认定书显示,九识智能还存在“未按规定登记指定的区域范围路段运行”等问题,不符合《北京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法(试行)》中的相关条款规定。

越城融媒也报道过类似事件:资阳的马路上,一辆快递无人配送车闯了红灯,然而目前既没有相关的处罚案例,也缺乏应对的法律法规来规范这种行为。正如网友所问,“如果无人配送车肇事逃逸,谁来负责呢?”

接连发生交通意外,引发外界对无人车技术可靠性的担忧——比如号称“创造业内L4从零到商业化落地速度纪录”的九识智能,通过快速研发迭代了5款智能城配无人车,但近期一连串交通事故,却让外界质疑其产品安全及迭代速度。

有业内人士认为,无人物流车虽然是低速行驶,却要处理极为复杂的博弈需求,包括避让人群、车辆、动物及各类障碍物,实现转弯、急停、会车、倒车等操作。所以在正式上路前,除了要经过当地有关部门的许可,还需要经历大量的道路测试,即便如此也难以保证万无一失。

值得一提的还有,无人物流车在自主决策灵活度上,还与人类存在巨大差距。据了解,虽然无人车能够在开放道路上实现末端配送任务,但是在面对非标准化场景时,难免陷入卡壳的困境,需要后台人员辅助操作方可完成。

这些街头“小插曲”,给无人物流车行业敲响了警钟。一方面,技术迭代需加速突破“卡壳”瓶颈,让无人车在复杂场景中更“聪明”;另一方面,法律体系要跟上创新脚步,尽快明确责任主体、划定行为边界,填补监管空白。

“路权对无人配送车而言,就像机动车上路的行驶证,是合法运营的生命线,而物流行业智慧化、无人化发展更需要政府的支持与引领。”中国邮政集团有限公司西安市寄递事业部副总经理任烽表示。

路权,不仅关乎无人车能否合法上路,更牵动着整个行业,或者某地区无人配送的发展节奏。

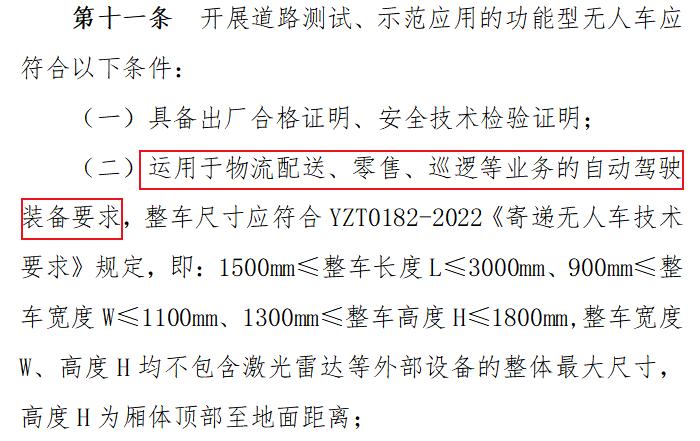

资阳市规定,“‘无人车’道路测试与商业示范道路开放区域为全市行政区域。”“无人车”参照非机动车进行管理,根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定,应在非机动车道内行驶,速度不超过15km/h;在没有非机动车道的道路上,应当靠车行道的右侧行驶,速度不超过20km/h。”其中无人车,包括无人配送车、无人零售车、无人清扫车、无人安防车等等。

济南则对无人物流车的装备作出了具体规定,并对交通违法与事故处理做出了明确的规定,比如装备就对资质、尺寸、提醒功能、监控功能等做出了具体要求。

深圳、江苏等地则有规定,完全自动驾驶车辆发生违法行为时,责任由车辆所有人或管理人承担,不涉及驾驶人扣分。北京、上海等地无人配送车试点中,也曾出现因系统误判导致的占道或剐蹭事故,最终均以车辆所属企业接受罚款或暂停测试资格收场。

如此看来,针对无人物流车,各地标准不一,且各地处于探索阶段,未来需在实践过程中,构建兼顾统一性与灵活性的路权体系,既明确核心规范,又保留创新空间,如此才能让无人配送车在合法轨道上加速前行,释放智慧物流的便民潜力。

03 观察:行业成长有必经阵痛

无人物流车为何成为新兴赛道?

业内人士称,切中物流运输行业痛点,解决了最后1-5公里物流运输和配送人力紧张、运力不稳等问题,因而被越来越多的物流巨头应用在网点到驿站、中转场到快递员(直营快递)等快递末端配送场景。

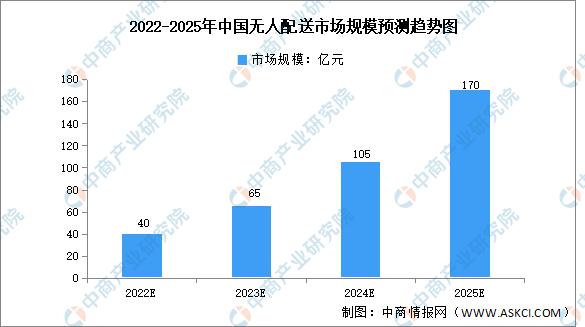

根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人配送行业市场调查及投资建议报告》显示,2023年中国无人配送市场规模约为65亿元,预计到2025年市场规模将达170亿元。

不过,从实验室里的精密算法到市井街头的真实穿梭,无人物流车的每一步前行,都需在技术突破与现实考验中寻找平衡。街头“卡壳”的窘迫、安全的多种隐患、路权标准的差异,是行业成长必经的“阵痛”。

未来的关键,在于将这些实践经验凝结成共识:让算法更懂市井复杂,让规则厘清权责边界,让统一路权体系兼容地方特色。

当技术迭代、政府监管与社会理解形成共振,无人物流车才能真正褪去“试验品”的标签,成为穿梭于街巷的便民使者,提高居民收包裹时的科技感和体验感。