2025年的中国新能源汽车市场,正在经历一场“废墟淘金”运动。

有人花7.77万买下原价14.99万的哪吒L,有人以8.9万提到原价30多万的极越01,还有人用4万多的价格将威马EX5开回家,“烂尾车”一夜之间成为销量爆款。

原因其实很好理解,部分年轻消费者预算有限,但对新技术、新产品充满向往,购买“烂尾车”成为他们实现汽车梦的现实路径。

问题在于,购买烂尾车,究竟是在废墟中挖宝,还是接住了即将引爆的定时炸弹?

2万买威马、8万买极越,年轻人“抄底”烂尾车

在闲鱼、小红书、抖音等社交平台,“烂尾车”正在形成一条灰色交易链。

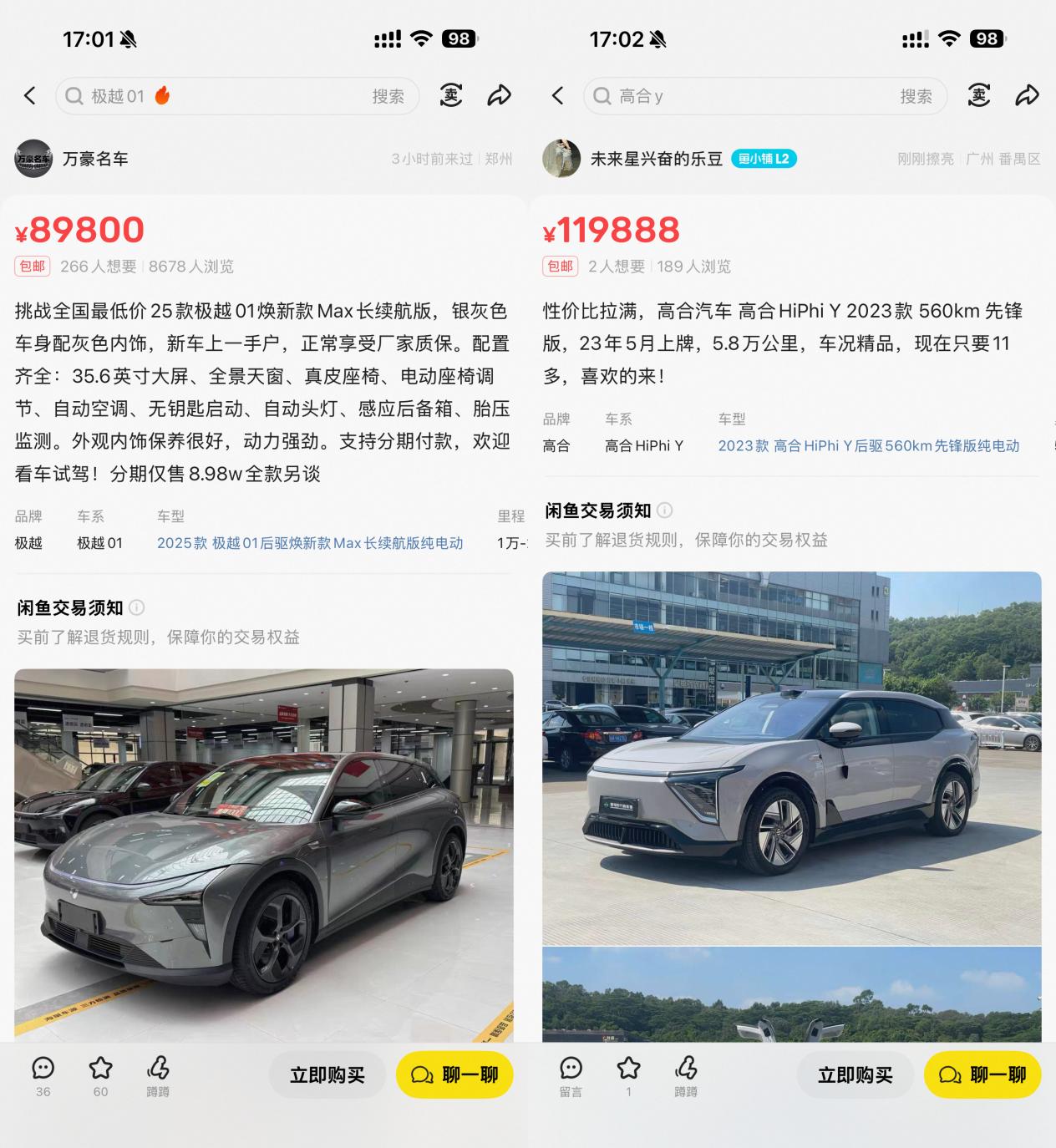

卖家多为倒闭品牌的原4S店员工或库存清理商,他们用“绝版资源”“最后一批”等标签加持,将原价30多万的极越01报出8.9万落地价,将指导价为33.9万的高合HiPhi Y喊出11.98万清仓价。

图源:闲鱼APP

这种"打骨折"的力度,在正常情况下需要等待车型换代、库存积压、区域竞争三重叠加才可能出现,而品牌的倒闭一次性兑现了所有折扣。

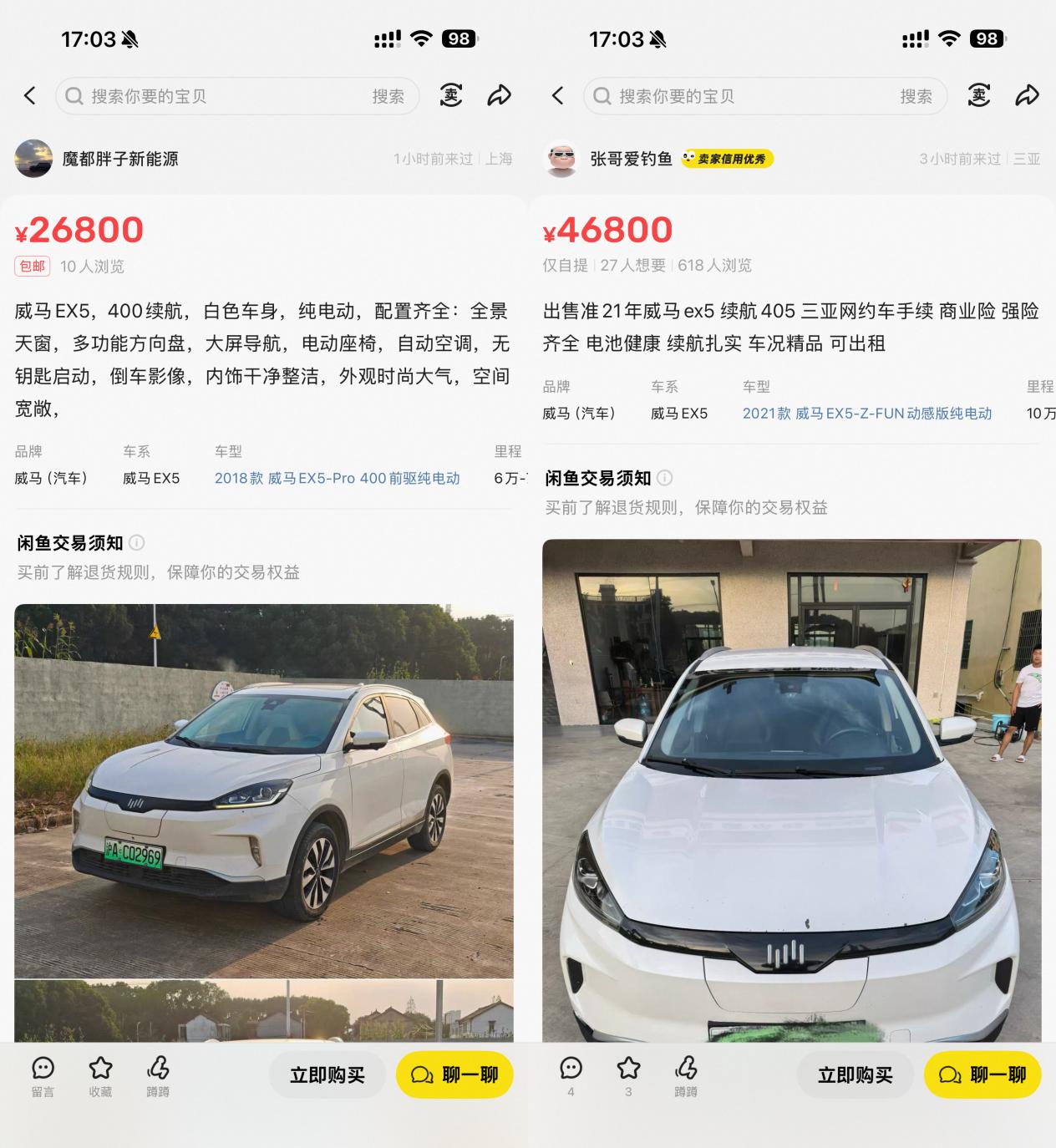

更夸张的是威马汽车。这个曾经在2019年销量力压“蔚小理”的先行者,在2024年彻底停摆后,其EX5车型在二手市场上暴跌至2万-4万元区间。买这车不图别的,图它全系标配L2辅助驾驶和400公里续航,几万块要啥自行车?

图源:闲鱼APP

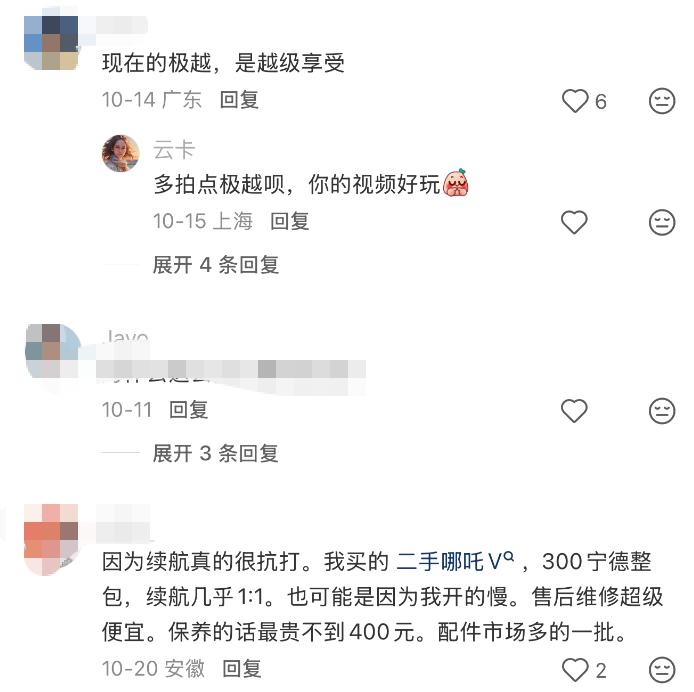

从小红书的评论区可以看出,购买“烂尾车”的主力人群画像清晰:对智能电动车有强烈兴趣,但预算有限。他们不为面子买车,而是为体验和功能买单。车对他们来说不是身份象征,而是纯粹的交通工具。

图源:小红书

严格来讲,选择烂尾车,与如今消费心理的转变有关。梳理近10年的汽车行业发展,可以发现中国汽车消费者普遍经历了三个阶段的心理转变:

第一阶段是2018—2020年的“特斯拉崇拜期”,认为只有头部品牌才代表未来;

第二阶段是2021—2023年的“性价比觉醒期”,比亚迪、零跑等品牌的崛起让他们意识到技术平权的威力;

第三阶段就是2024年以来的“品牌祛魅期”,淘汰赛尚未结束,当品牌随时可能消失,为它支付溢价还有意义吗?

而购买“烂尾车”的用户就是第三阶段的代表,简单来说,他们根本不在乎品牌是否活着,在乎的是背后的供应链,宁德时代的电池、地平线的芯片和智能化的车机系统,这种“去品牌化”的认知方式,很反常识,也很有解读价值。

硬件即正义,年轻人不再为“品牌故事”买单

透过现象看本质,电车通试图解读购买烂尾车的消费观念,结论不一定对,但可以给大家一个参考。

对品牌故事的“祛魅”是首要原因,60后、70后买车看品牌,80后、90后买车看口碑,而95后、00后买车看硬件参数。当三代人的购车逻辑在同一时空碰撞,“烂尾车”抄底现象就显得不那么荒诞。

图源:极越

老一辈人需要品牌来证明“我混得不错”,而年轻人认为“我的人生不需要证明”。

作为移动互联网原住民,我们从小在信息爆炸中学会了“去中心化”的价值判断。当看到某车企宣传自研系统时,第一反应不是崇拜,而是去看UP主的实测数据;当车企承诺终身质保时,我们第一反应是思考车企还能活多久。

这种“习惯性批判”的思维,恰恰是品牌最害怕的,因为这会让品牌叙事难以奏效。如今品牌并没有大家想象中的那么重要,这也是此前车企进行价格战的原因之一,消费者并没有非你不可,你只能通过降价来吸引消费者。

在这个时代背景下,这部分购买烂尾车的年轻人,对汽车的价值评估体系就会变得极度务实:没有OTA?没关系!车机不够用?无所谓!保值率?开够10万公里就回本。

硬件即正义,实用价值=基础性能×使用年限-购买成本。当这条公式成立,抄底"烂尾车"就成了理性选择。

坦率来讲,车企们半年一更新,销量榜一季一新高,让我们误以为如今买新能源汽车就像换手机一样简单。然而事实是,想开上"带辅助驾驶、续航500公里以上、大屏智能车机"的电动车,官方渠道对许多人来说仍是奢望。

在这种情况下,“烂尾车”以不到一半的价格提供了80%的核心体验,确实是可以理解的选择。

理解但不提倡,警惕烂尾车成「烫手山芋」

当然,理解归理解,但电车通还是不建议大家购买“烂尾车”。

“烂尾车”最大的风险,在于售后体系的系统性崩溃。车企倒闭后,4S店关停、配件供应链断裂、技术人员流失,形成三重打击。这些相信购买烂尾车的用户都有所了解。

最严重的是,购买了烂尾车后,你可能连金融保险都无法办理。多家保险公司对"烂尾车"采取歧视性政策:车损险保费上浮30%-50%,且明确不保"因品牌倒闭导致的系统失效";部分公司甚至直接拒保。

保险公司并不知道这车下一秒会出现什么幺蛾子,大模型无法定价,只能一刀切。

图源:极越

产权风险也不容忽视。由于大量"烂尾车"是库存新车,尚未完成首次登记,买家需要将发票、合格证等材料提交车管所。但实践中,部分破产车企因司法纠纷导致车辆合格证被法院查封,买家付款后无法上牌,陷入"钱车两空"的困境。2024年7月,江苏就有12名消费者因购买查封状态的威马车而集体维权。

虽说社交媒体上充斥着"抄底成功"的案例,但沉默的失败者往往是大多数。

实际上大量库存车存在电池长期亏电、轮胎老化、橡胶件龟裂等"隐形暗病"。由于缺乏质保,买家只能自掏腰包。

更严重的是,部分车辆出厂时就是次品,车企倒闭前急于清库将问题车推向市场。一位购买了极越01的车主提车后发现底盘异响,拆解后发现是电池包固定螺栓未按标准力矩拧紧,这是典型的生产线管理失控问题。

往宏观点说,年轻人抄底“烂尾车”现象,是中国新能源汽车行业从狂热走向理性的阵痛产物。年轻人不再为虚无的品牌溢价买单,开始建立基于硬件和实用价值的评估体系。

往行业点说,这也是行业洗牌的番外篇,在资本退潮后,裸泳者的“尸体”成了另一些人眼中的低价宝藏。

从个体角度看,这种选择无可厚非。在预算约束下追求最大化的体验,是年轻人实现"汽车梦"的现实路径。

看似都有合理的解释,但"烂尾车"市场的野蛮生长暗藏巨大风险。如果倒闭品牌的库存能被轻易出清,是否会有更多投机者涌入造车领域,赌一把"快速倒闭-清理库存-盈利离场"的畸形商业模式?最终可能会形成“劣币驱逐良币”的逆向激励。

"抄底"二字听起来刺激,但本质是风险与收益的博弈。如果你是有技术背景的极客玩家,能自行解决维修保养,有足够的法律常识规避产权风险,那"烂尾车"可能是性价比之选。但如果你只是被低价吸引的普通用户,那么请牢记:所有命运馈赠的礼物,早已在暗中标好了价格。

在废墟中淘金,不排除有人确实捡到了宝,但更多人捡到的是“烫手山芋”。