北京奥北科技园,一家曾估值百亿的独角兽公司,在2025年寒冬中突然停摆,近300名员工被一纸通知拦在了公司门外。

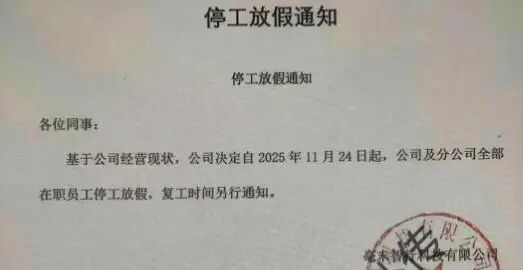

上周五下班前,毫末智行公司大群突然弹出一条通知:“基于公司经营现状,自11月24日起全员停工放假,复工时间另行通知。”就这样简单一句话,没有解释,没有后续安排,更没有工资和赔偿方案。

这家成立于2019年、估值曾超过10亿美元的自动驾驶独角兽,就这样倒在了2025年的寒冬里。

01 明星独角兽,五年兴衰路

毫末智行的出身可谓相当显赫。2019年11月,长城汽车董事长魏建军将公司的智能驾驶前瞻部单独拆出来,成立了毫末智行。

资金不缺,7轮融资累计超20亿元,投资方包括长城汽车、高瓴创投、美团、高通等一线机构。

订单不缺,长城旗下魏牌、坦克、哈弗等品牌,近20款车型都搭载毫末的智驾系统。

背景不缺,实控人是魏建军,持股约37%,妥妥的“亲儿子”。

然而,从2019年到2025年,短短5年多时间,毫末智行从千人规模裁到不足300人,从“独角兽”沦为“破产边缘”。

最讽刺的是,去年11月毫末智行还在内部信里喊口号:“咬紧牙关,把毫末的名字牢牢刻在智驾发展的里程碑上。”

一年后,公司真的“刻”上去了——只是以倒闭的方式。

02 技术跳票,城市NOH成空谈

毫末到底是怎么死的?一言以蔽之:技术迭代跟不上行业变革的速度。

2022年8月,毫末在成都车展上高调宣布,年底城市NOH将覆盖10个城市,2023年扩展到100城。

结果到2023年底,实际落地只有北京、保定、上海3个城市,而且体验被小鹏、华为全面碾压。

到2024年9月,毫末的二代理方案也只开通了8个城市,而华为ADS 3.0已经覆盖200+城市,小鹏XNGP覆盖243城。

更要命的是,毫末的技术路线也选错了。它一直坚持“高精地图+规则算法”的重模式,但2023年之后,行业主流已经切换到“端到端大模型+无图方案”。

等毫末意识到要转型,发现数据、算力、人才、组织四座大山已经挡在面前。

03 长城抛弃,战略地位一落千丈

技术跟不上,客户自然会跑。长城汽车其实给了毫末很长的窗口期。

但2023年,元戎启行用3个月时间,就在长城新车型上实现了无图城市NOA的适配。同样的事,毫末搞了两年还没搞定。

魏建军坐不住了。2024年3月,长城领投元戎启行1亿美元C轮融资。同期,毫末的B2轮融资只有3亿元人民币,而且长城系资本缺席。

这个信号已经很明显了:

长城在“换人”。

到2024年8月,长城推出魏牌全新蓝山智驾版,搭载的是元戎启行的方案。毫末彻底失去了主力地位。

更惨的是,长城还引入了大疆旗下的卓驭科技,给哈弗、欧拉等平价车型开发智驾方案。毫末的订单,从“独家供应”变成“可有可无”。

04 定位困境,两头不靠的尴尬

毫末智行的核心矛盾可以概括为,作为车企孵化的技术公司,其“独立供应商”的定位与“母公司附庸”的现实之间存在着不可调和的根本性冲突。

“独立供应商”的定位要求毫末必须拓展外部客户以实现技术的规模效应和成本摊销。

然而,作为长城汽车“母公司附庸”的现实使其在对外合作时面临天然的“信任壁垒”。其他车企在选择智能驾驶方案时,会严重担忧核心数据安全、技术独立性以及供应链等问题。

毫末智行曾宣布与三家主机厂签订定点合作协议,但其官网显示的整车企业合作伙伴长期只有长城汽车一家。

这种“官宣即终点”的合作模式,暴露出其商业拓展的象征性大于实质性。

一位毫末离职员工指出,公司同时布局乘用车辅助驾驶(HPilot)、无人物流车,本意是两条腿走路,摊销成本,但实际上业务线铺得太开,导致资源分散。

05 行业洗牌,四巨头格局形成

毫末的倒下,不是个例。它折射出整个智驾行业的残酷现实:资本红利期结束,技术平权时代到来,活下来的只有真本事。

目前,智驾行业已经形成“地大华魔”四巨头格局:地平线、大疆、华为、Momenta。

这四家,有技术、有规模、有落地能力、有独立护城河。

其他玩家,要么站队,要么出局。

IDC今年7月发布的报告显示,智能驾驶市场正迎来持续快速突破。

L2级辅助驾驶技术已趋近能力上限,L3级商业化落地进入加速通道。

2025年底,城市NOA已经是15万级车型的标配。如果到明年还没有完成智驾“站队”的车企,可能直接退出主流市场。

毫末之死,也给所有车企上了一课:自研不是万能的。

智驾技术从“有图”到“无图”,从“感知”到“端到端大模型”,迭代周期已经压缩到1年以内。

传统车企内部自研,从立项到量产至少需要3年。等你搞出来,市场早就变天了。

比亚迪、吉利、奇瑞这些自主品牌,现在用的智驾方案,清一色是Momenta、大疆、地平线。

就连曾经高喊“灵魂论”的上汽集团,也开始拥抱华为。

华为余承东曾在公开场合吐槽:“给传统车企做智驾方案,一个技术变更要盖二三十个章,等批下来,对手已经迭代三版了。”

这种体制性障碍,不是一家公司能解决的。

走到长城汽车保定总部,抬头可见的“每天进步一点点”标语,曾是毫末智行名字的由来。如今,这家“每天进步一点点”的公司却没能跟上行业一日千里的进步速度。

而行业的车轮依然滚滚向前——华为、大疆、地平线和Momenta“四巨头”正在瓜分市场,城市NOA加速向15万级车型普及。

留给玩家的时间不多了,2025年还没确定智驾主供应商的车企,或许已经输掉了未来争夺赛。