“所有来找毫末智行的访客一律不准进入。”

11月25日上午,「甲子光年」来到了毫末智行北京总部所处的海淀区清河奥北科技园。

在表明身份和来意后,「甲子光年」不出意外的遇到了园区保安的阻拦,并被告知“员工刷工牌可以进,但所有来找毫末智行的访客一律不准进入。”

费了一番周折,「甲子光年」总算来到了毫末智行北京总部门前。一上午的时间里,「甲子光年」看到仅有一名员工伴随物业人员出入。楼内工位空置,但透过窗户还能看到部分工位上摆放着员工的个人办公物品。

这座独立的四层小楼里曾经承载着一个中国知名的智能驾驶解决方案供应商,但现在却变得门可罗雀,毫无生机。

在离开时,「甲子光年」询问园区保安,毫末智行是否还有员工驻守,对方回答:“不清楚,他们公司现在出问题了。”

毫末智行北京总部,「甲子光年」拍摄

谁也没有想到,曾经背靠长城汽车、估值超过10亿美元的智能驾驶独角兽公司毫末智行,会发展到全员停工的地步。

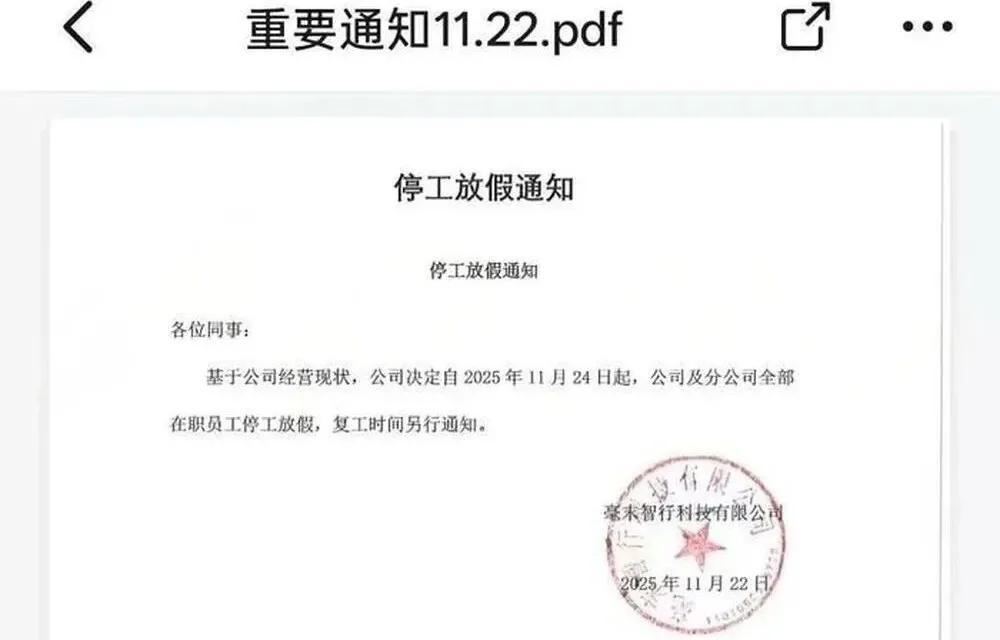

几天前,毫末智行的一纸停业通知在网络上迅速传播。通知显示:公司及分公司全部在职员工停工放假,复工时间另行通知。

毫末智行停工通知,图片来源:毫末智行

要知道,毫末智行并非智能驾驶行业内的无名小卒,相反,其脱胎于长城汽车,主要成员来自长城汽车和百度,是名副其实的明星公司。

但就智能驾驶方案的产品性能而言,毫末智行却没有表现出与之企业定位相同的实力。在经历了裁员、高管离职以及如今的全员停工后,毫末智行5年的企业生命似乎已走到了尽头。

毫末智行的停工,是一次标准的智驾行业对实力不足的企业的淘汰出清。如今的智驾行业不仅有各解决方案供应商,还有车企本身的下场入局。

能够预见的是,在如此激烈的竞争中,毫末智行绝不是最后一个走向停摆的智能驾驶方案供应商。

荣耀诞生,辉煌过往

毫末智行的衰落并非没有迹象。

「甲子光年」了解到,2024年底,毫末智行开始大规模裁员,员工规模从巅峰时期的600余人锐减到不足300人,年终奖也并未足额发放。

“之前就有经营情况不好的苗头了,你看2024年,毫末智行还举行过AI Day吗?”已经离职的毫末智行员工李纯(化名)对「甲子光年」说到。

李纯还提到了一个细节:“2024年的年终奖,基本都只发了70%,说是剩下的以后会补上。但这种说辞意味着什么,所有人都知道。”

毫末智行的发展历程,是中国智能驾驶解决供应商“落后即淘汰”的真实写照。在激烈的市场竞争中,失去产品迭代和交付能力,就意味着失去生存的机会。而这种竞争态势几乎是以月份为单位计算的。

但毫末智行的出身却并不差。

2019年11月29日,脱胎于长城汽车智驾系统前瞻部的毫末智行成立,最初的核心成员和首批员工,就来自于长城汽车。

资料显示,毫末智行的董事长为长城汽车技术副总工程师、长城汽车智能驾驶系统开发部部长张凯;CIO(首席交付官)甄龙豹曾任长城汽车智能驾驶总监。此外,毫末智行核心成员还包括来自百度智能汽车事业部的顾维灏。

这是一个典型的“传统汽车工业”和“互联网科技”融合的团队。这种团队结构在当时受到了资本的极大青睐。

2021年是毫末智行最辉煌的一年。

2021年2月10日,毫末智行拿到了成立后的第一笔来自老东家长城汽车的融资。短短12天后,毫末智行就完成了数亿元Pre-A轮融资,投资方包括美团、高瓴投资、首钢股份等。

当年12月,毫末智行又获得了近10亿元A轮融资,投资方为美团、高瓴创投、首程控股等,投后估值超过10亿美元,成为了少有的自动驾驶独角兽公司。

就在那年,毫末智行展示了HPilot 1.0智驾系统,其支持高速公路辅助驾驶功能,并于2021年5月21日被首次搭载至魏牌摩卡车型上,实现了毫末智行智驾系统的量产落地。

但毫末智行似乎没有意识到智驾市场竞争的惨烈。很多车企、智驾供应商产品性能的革新速度超出了毫末智行的想象。

2022年9月17日,小鹏汽车的城市NGP智能导航辅助驾驶开始在广州试点推送。虽然行驶范围仅限广州自动驾驶示范运营道路,但却实打实地完成了城市NOA(城区领航辅助驾驶)功能的落地。

同样是在9月,极狐阿尔法S全新HI版也在深圳推送了城区NCA智驾导航辅助功能。

而此时的毫末智行的城市NOA的落地却一再跳票。直到2022年底,毫末智行的智驾体统虽然更新至HPilot 2.0版本,但相较于上一代的功能差异主要体现在行泊车一体、自主跟车(类似于自适应巡航)等功能,最关键的城市NOA几乎没有实质性进展。

从行业领先到竞争落后,毫末智行在两年里经历了业务上的巨大转折。

但这仅仅是个开始。

困于旧地图,难寻新大陆

随着时间推移,毫末智行在技术上的落后已经成为了事实。

2022年,智能驾驶行业开始逐步摒弃高精地图方案,开始了“轻地图/无图+重感知”的技术路线。此时毫末智行虽然也表示会快速跟进,但长期依赖高精地图的产品架构让技术转型变得艰难且缓慢。

到了2023年,智驾市场的技术方向已经从“轻地图+重感知”转向了端到端大模型,蔚来、小鹏、理想等车企,以及Momenta、元戎启行等智驾系统供应商都开始朝着这一方向进行技术升级。

此时,毫末智行仍在宣传自己的城市NOA功能不需要高精地图,仅需要标清地图即可让车辆按照导航路线行驶。但从技术角度分析,以标清地图作为引导数据技术面临着“道路拓扑结构实时推断”的挑战,为此,毫末智行还使用了自回归编解码网络,通过结构化的拓扑点序列解码,实现了车道拓扑预测。

这就好像对手们都已进入热武器阶段,自己却还在努力改造冷兵器。

毫末智行对智能驾驶技术的判断近乎偏执,2023年7月,时任毫末智行技术副总裁的艾锐公开表示:“现在,各种大模型,都不太可能直接上车。现在大部分的芯片对Transformer的小模型支持得都不够好,就更别说支持大模型了,谈大模型上车为时尚早。”

就在艾锐发布自己对大模型上车的独到见解后的一个月,2023年8月,特斯拉推出了基于端到端的FSD V12测试版。

短短十个月后,2024年5月20日,小鹏汽车在其AI智驾发布会上,正式推出了被誉为“国内首个量产上车”的端到端大模型。

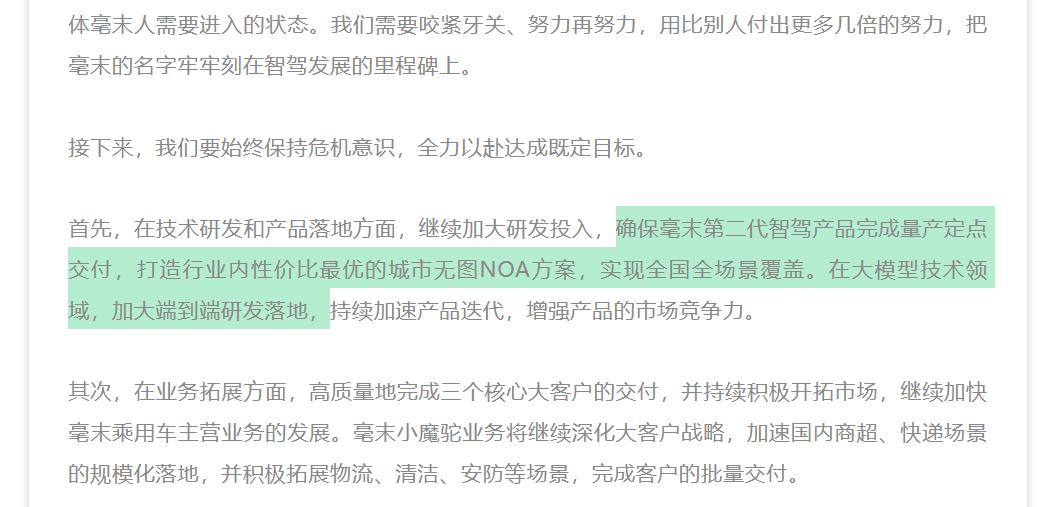

而此时,毫末智行居然还在推进自己的城市NOA无图方案落地。2024年11月,毫末智行成立5周年,在内部信中,张凯和顾维灏对全体员工表示,接下来的一年里,毫末智行要“确保HPilot 2.0,打造性价比最优的城市无图NOA方案。”

2024年毫末智行内部信,来源:毫末智行

可见当时毫末智行对技术发展趋势的跟随能力多么低下。

为了推进自己的城市NOA无图方案落地,2024年,毫末智行又拉到了三次融资,总融资预估接近20亿人民币。但这依旧难以拯救毫末。

毫末智行融资历程,来源:IT桔子

2024年也是毫末智行全方位掉队的一年,这种掉队不仅体现在技术先进性上被其他企业全面反超,还体现在系统装车数量和应用范围上的全面落后。

按照计划,毫末智行的NOA功能在2024年要开通100个城市的使用范围,搭载车型主要是长城汽车旗下的魏牌系列。但最终实际开通的城市数量不足计划数量的十分之一。

毫末智行也想在一定程度上摆脱依靠长城汽车的态势,所以曾在2023年就宣布,与北京现代以及一家新能源商用车企签订了合作协议,但直到2024年,这些合作事宜仍停留在协议阶段,并且以目前的情况来看,这些合作或许永远都不会被执行了。

成也长城,败也长城

在毫末智行的发展过程,长城汽车是一个最大的变量。

毫末智行发展前期,长城汽车通过投资、技术人员输出和稳定的订单,让毫末智行过的风生水起,几乎可以说要人给人,要钱给钱。

无论是HPilot 1.0、HPilot 2.0还是HPilot 3.0,毫末智行的智驾系统都只在长城汽车的产品上完成了落地。也就是说,毫末智行的乘用车智能驾驶系统有且只有长城汽车一个客户。

毫末智行搭载车型展示,清一色的长城汽车,图片来源:毫末智行

这在某种程度上体现了长城汽车扶持毫末智行的决心,2021年,长城汽车董事长魏建军甚至公开表示:“毫末智行要做到中国智驾行业第一”。

但问题在于,迟迟等不到城市NOA的落地,长城汽车也逐渐失去了耐心。

到了2023年,毫末智行的NOA功能只完成了保定、北京、上海三个城市的开通,过于缓慢的业务进度让长城汽车开始将目光转向他人。

2024年3月底,「甲子光年」参加了长城汽车举办了一次小型的媒体闭门会。这场闭门会的目的,是介绍长城汽车的Coffee Pilot Ultra智驾系统,并给接下来魏建军亲自参加的智驾直播首秀进行铺垫。

当时,现场有多家媒体提问到了Coffee Pilot Ultra智驾系统为何采用了元戎启行的方案,而非毫末智行,长城汽车CTO吴会肖的回答则非常直白:“我们只对整车体验和竞争力负责,谁好用就用谁的。”

此外吴会肖还表示:“找到最合适的技术路线,对我们很有压力,还要考虑后续系统切换和升级等问题,确实比较难,但我们觉得这样一条路线的选择,对于市场上的良性的发展是有好处的。”

当年4月,长城汽车宣布与元戎启行达成战略合作,后者为长城旗下新车型提供高阶智能驾驶方案。这显然是给毫末智行下达了最后通牒,也被外界视为长城汽车有意放弃毫末智行的标志。

但这并不怪长城汽车。从战略角度上看,长城汽车是明智的,因为毫末智行的反应迟钝和研发低效,已经无法给长城带来任何智驾层面的竞争力,甚至可能会一步步“拖死”自己。

2024年11月,在毫末智行庆祝自己成立4周年的时候,长城汽车对元戎启行进行了1亿美元的独家投资。这几乎宣告了长城汽车和毫末智行的“分手”,毫末智行从此失去了自己唯一的客户。

此后,毫末智行开始精简人员,从2024年底的大规模裁员,到2025年上半年的高管离职潮,毫末智行的公司体量开始迅速萎缩,甚至在今年6月,传出了董事长张凯离职的消息。

而在毫末智行不断枯萎的过程中,长城汽车没有进行任何帮扶措施,或许其早就对这个自己亲手孵化的“阿斗”失望了。

毫末之后,再无侥幸

最可悲的是,毫末智行的停工几乎不会对行业产生任何影响。

从行业上看,几年前,所有的智能驾驶系统都基于模块化设计和规则制定打造。也就是说,程序员会率先写好道路交通的规则程序,比如“红灯停,绿灯行”,然后系统采用感知、预测、规划、控制的模块化方案完成最终的智行操作。

这种架构弊端很明显:智驾系统反应慢、延迟长、不能处理不规则场景。所以,目前全球范围内的智能驾驶系统几乎都在从模块化架构向端到端大模型架构演进。

进入2025年以来,甚至一些车企正在研发VLA、世界基座模型的上车应用。虽然这些最新的技术方向还没有成为行业共识,但有一点可以确定,那就是企业正在努力将智能驾驶系统的底层架构变得更加简洁,以提高其反应速度和适应能力。

比如小鹏汽车甚至大胆提出了将VLA模型中的“L(language)”从中间环节转移到输入端,为的是减少一次语言转换所造成的信息损耗和时间延迟。

因此,毫末智行相对落后的技术路径,几乎不会对产业发展造成严重的不良影响。

从装车款型和数量上看,毫末智行主要应用在了长城魏牌摩卡、拿铁、玛奇朵、蓝山、坦克300、坦克500、山海炮等车型上,其中大部分搭载的是HPilot 1.0、HPilot 2.0系统。这两个版本的系统仅能支持车道保持、自适应巡航和自动泊车等基础功能,即使不再升级,对用户的影响也不大。

部分搭载HPilot 3.0系统,且支持城市NOA功能的车型数量稀少,且毫末智行的城市NOA目前为止仅开通8城 (保定、成都、重庆、深圳、石家庄、武汉、广州、郑州),用户的使用频率极低。

所以,由于毫末智行的智驾系统还属于上一代的产品,这种荒诞的客观事实反倒没有给用户造成太大实质性的伤害,即使在车辆作为二手车出售的时候,市场也更容易接纳。

唯一受到严重影响的,可能是目前毫末智行的近300名员工。根据目前的消息来看,毫末智行很可能还存在着对员工欠薪、社保未缴纳等问题,但根据近年来新能源产业中多家企业暴雷、倒闭的经验来看,这部分损失追回的难度非常大。

毫末智行的出局,是一个典型的由于技术实力不足而被市场淘汰的案例,即使背靠长城汽车也无法改变其不具备竞争力的事实,本事不够,怪不得别人。

但其从辉煌走向没落的过程,却很值得其他第三方智驾系统供应商警醒。

对于中国汽车行业来说,“智驾”已经成为了未来几年的核心战场,在这个战场上,车企、芯片厂商和第三方直接系统供应商都在拼命厮杀。

尤其是随着车企越来越懂智驾,其已经变得越来越不好被忽悠,“能者上,平者让,庸者下”的行业规则越来越清晰,当供应商提供的产品性能低下时,车企的重新选择将毫不犹豫。

同时,车企自研智驾系统甚至自研智驾芯片的情况越来越多,蔚来、理想、小鹏等新势力车企基本完成了自研智驾系统的大规模上车,长安、比亚迪这样的传统车企也公布了自研智驾系统的计划和进展。

当车企拥有了大量的行车数据和技术积累,自研的智驾系统可能并不比供应商的差,解释第三方智驾系统供应商的优势或许将被进一步削弱。

毫末智行倒下了,但它绝不是智驾行业里最后一个倒下的供应商,行业出清只会越来越快。