你手机里,大概也躺着一只绿色猫头鹰。

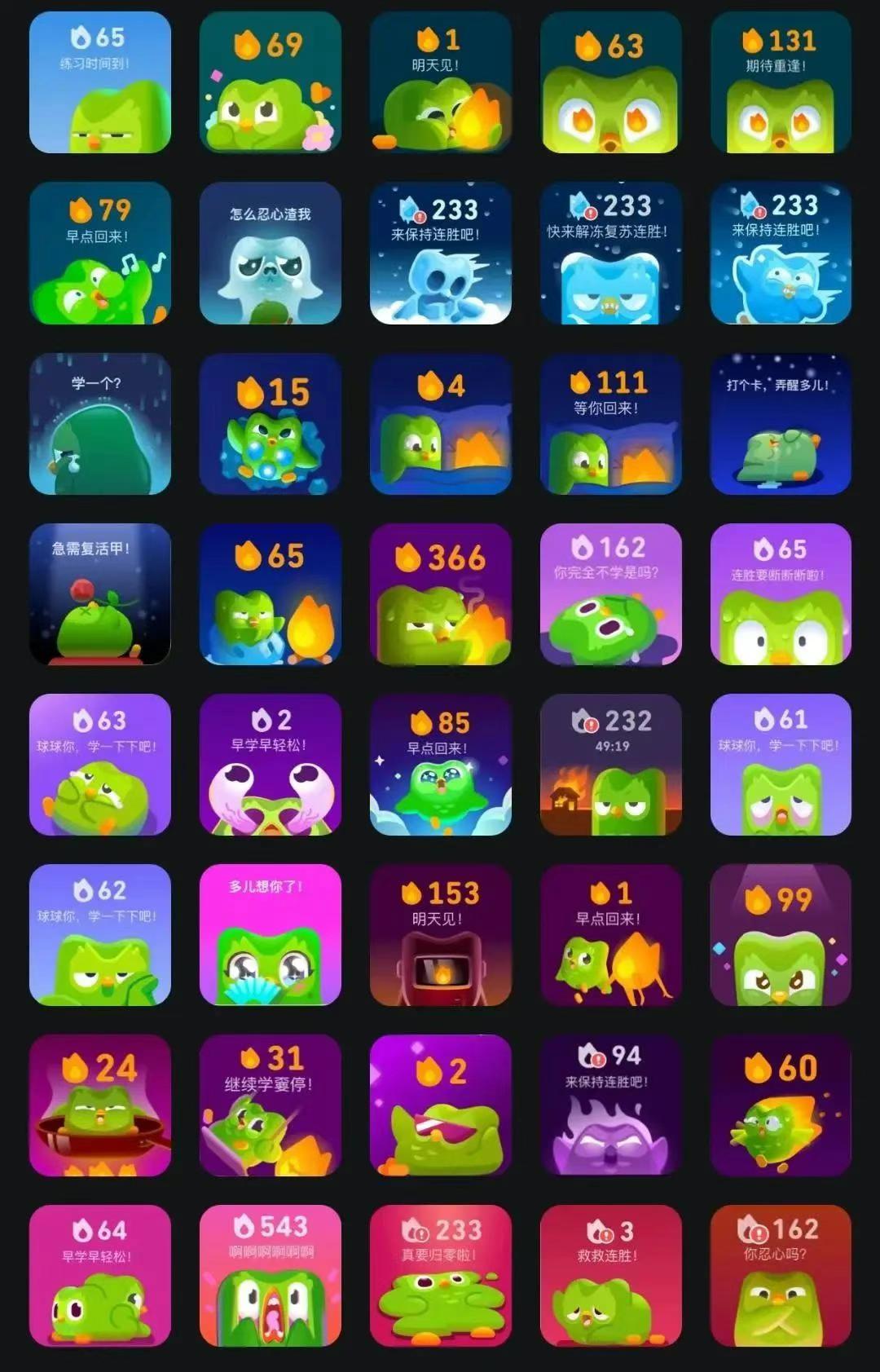

它可能用各种“夺命连环call”催你打卡,也可能因为你断了学习记录而在社交媒体上“疯言疯语”。这只猫头鹰,就是多邻国(Duolingo):一个把语言学习变成上瘾游戏的超级App。

从一个5年零收入的大学研究项目,到敲响纳斯达克钟声的“十角兽”(成立不到10年但市值超过100亿美元)公司;从最初的语言学习,到如今囊括数学、音乐甚至国际象棋的“超级教育平台”。多邻国的成功,早已是公开的秘密。截至2025年第二季度,它的月活用户高达1.28亿,营收同比增长41%,市盈率达到惊人的200倍。堪称教育科技领域的增长神话。

然而,就在它占据行业巅峰、备受赞誉之时,却做了一个让许多用户“粉转黑”的决定。

4月28日,其联合创始人兼CEO路易斯·冯·安(Luis von Ahn)却做出了一项激进的战略决策:面转向AI-First,逐步用AI取代人工承包商。消息一出,社交媒体瞬间炸开了锅。大量坚持打卡上千天的忠实用户,愤怒地晒出了自己的退订截图,指责多邻国背叛了“人性化”的初衷。

图:多邻国CEO 路易斯·冯·安向全员发布内部信,宣布公司全面转向 AI-First

图:多邻国官号的评论区

究竟是为什么?一个冉冉升起的明星公司,为何要冒着得罪用户的风险,进行如此激进的“自我革命”?

今天,混沌AI研究中心将用“建模型”的商业创新思维,层层拆解多邻国这场看似冒险的转型。你会发现,这其实是一场蓄谋已久的“AI政变”:当你的增长模式触及天花板时,是选择修修补补,还是彻底重来?

从“技术为先”到“AI为先”:多邻国的使命驱动

多邻国的故事始于一个简单却雄心勃勃的使命:让最优质的教育惠及所有人。而要理解多邻国“AI-First”的举动,我们得先看清它真正的“价值失洽”——也就是,公司最核心的价值创造模式,遇到了什么根本性的瓶颈。

首先,多邻国真正的护城河,从来不是“教得最好”。

它的创始人Severin Hacker一针见血地指出:学语言最大的挑战,永远是“动机”。多邻国真正的魔力,在于它那套出神入化的游戏化机制。连胜打卡、经验值PK、好友联盟……

图:多邻国的打卡机制

它像一个顶级的心理学家,精准地拿捏住了人性的弱点,把枯燥的学习变成了一场停不下来的游戏。可以说,转型前,多邻国的本质是一个全球最强的“劝学引擎”。

但问题也恰恰出在这里。这个强大的引擎,承载着一个无比宏大的使命——“提供最好的教育,并让它普及到每一个人”(多邻国的slogan)。

“最好”意味着什么?是个性化,是像一对一私教那样,为你量身定制。“普及”又意味着什么?是规模化,是成本足够低,能让全球几十亿人都能用上。

这时,一个致命的矛盾出现了。

多邻国强大的“劝学”光环,一直掩盖着它“教学内容生产”的脆弱。长期以来,它的所有课程都依赖人工创作。这种模式,就像一个精雕细琢的手工作坊,出品的瓷器固然精美,但面对全球市场的海量需求,它的弊端暴露无遗:

慢得惊人:开发最初的100门课程,他们花了整整12年。这个速度,如何去满足一个“超级App”的扩张野心?

成本高昂:人工意味着高成本,这直接与“普惠”的使命背道而驰。

千人一面:你和我,学的内容几乎一模一样。这种标准化路径,与“最好的、个性化的”教育体验,相差了十万八千里。

发现了吗?多邻国试图用一个“手工作坊”的生产模式,去支撑一个“全球化、个性化”的宏大教育使命。 这两者在底层逻辑上,是完全冲突的。无论怎么优化手工作坊的流程,都只是“要素相加”,永远无法实现使命要求的指数级价值。

这个深刻的“价值失洽”,就是多邻国发起这场“AI政变”的唯一理由。

而路易斯·冯·安将当前的AI浪潮,类比为2012年智能手机的崛起,并强调多邻国当时“押注移动端”的成功历史。首先,将其定位为公司成功的DNA——即在关键技术平台变革时,必须果断下注,抢占先机。其次,他向员工和投资者传递了一个清晰的信号:这不是一次无的放矢的实验,而是在复制曾经成功的商业路径,将“AI优先”作为下一个十年的核心增长战略。

深挖病灶:强大的“劝学引擎”,脆弱的“内容作坊”

看清了根本矛盾,下一步就是精准定位问题到底出在哪一个环节。

我们不妨把多邻国拆解成几个核心要素:

- 学习内容(课程、练习题)

- 游戏化机制(打卡、排行榜)

- 用户系统(免费和付费用户)

- 技术平台(App本身和A/B测试系统)

- 内容创作者(人工团队和承包商)

其中,游戏化机制、用户系统和技术平台,共同构成了一个强大的“游戏化用户运营”维度。这是多邻国的王牌,是它区别于所有竞争对手的核心。

但另外两个要素——“学习内容”和“内容创作者”,则完全被锁死在了“人工精细化创作”这个维度上。

这个“人工维度”,就像是给法拉利赛车装上了一个拖拉机的发动机。无论车身设计多酷炫(游戏化),最终的速度和性能,都被这个最弱的环节死死地限制住了。它直接导致了前面提到的速度、成本和个性化三大瓶颈,成为了多邻国整个商业模式的“阿喀琉斯之踵”。

所以,破局点变得异常清晰:必须从根本上,换掉这个“发动机”。问题不再是“如何让手工作坊效率更高”,而是“有没有一种全新的内容生产方式,能同时实现规模、成本和个性化的‘不可能三角’?”

为了寻找答案,多邻国的目光,越过了整个教育行业。

破局时刻:当教育App,开始偷师“iPhone时刻”

真正伟大的创新,往往来自跨界。

多邻国没有去研究其他教育公司是怎么做课程的。他们跳出了“教育”的盒子,重新定义了自己的问题:我们本质上不是在做教育,我们是在做一个“信息生成与分发”系统。

这个视角的转变,让他们瞬间找到了对标的“老师”——不是任何一家公司,而是以GPT-4为代表的生成式AI技术范式。作为OpenAI的首批合作伙伴,多邻国的创始团队在第一次接触到GPT-4时,感受到了一种“像iPhone出现的那一刻”般的巨大震撼。

那一刻,他们完成了一次决定公司命运的“参照系转换”。

过去,在“教育科技”的参照系里,AI只是个辅助,用来优化现有流程,是“要素相加”。

现在,在“AI-Native”的新参照系里,AI是整个业务的基石和源头,公司的组织、产品、流程都必须围绕它来重构,这是“维度相乘”。

CEO那封“全面转向AI-First”的邮件,正是这次转换的最终宣言。他们决心不再做一家“用AI的教育公司”,而是要成为一家“生于AI的教育公司”。

解码新武器:AI不是“辅助”,而是“动能”

一旦确立了新身份,多邻国就开始疯狂地从“生成式AI”这个新维度上汲取能量。他们发现,AI带来的远不止效率提升,而是三个足以颠覆行业的“核能”级价值。

第一,是“无限产能”。 AI的生产力是指数级的。那些过去需要数年才能完成的事,现在几个月就能搞定。

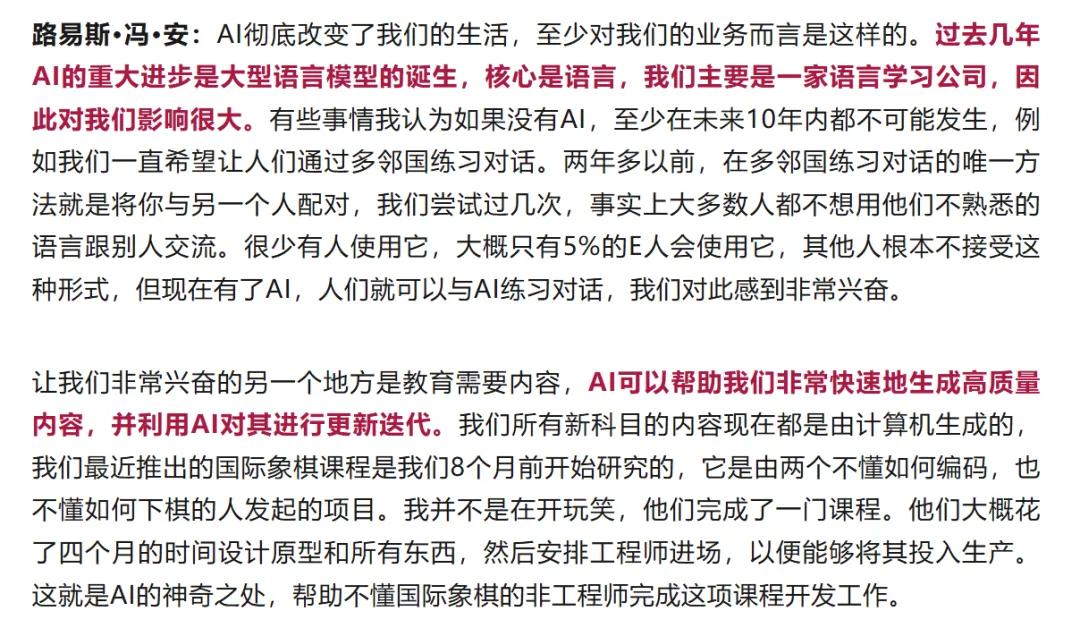

最生动、最具说服力的案例,莫过于多邻国国际象棋课程的开发故事。路易斯·冯·安自豪地分享道,这个项目由“两个既不懂编程也不懂下棋的人”发起,只用了短短四个月时间就完成了课程原型设计,并最终交由工程师投入生产。

课程大爆炸:过去12年做100门课,现在用AI,一年就新增了148门。

新业务闪电战:国际象棋课程,一个不懂编程、不懂下棋的团队,靠着AI工具,只用了9个月就开发上线,而这在过去是不可想象的。

全公司提效:客服工单的70%-80%可以由AI处理,工程师的开发效率也大幅提升。

第二,是“极致个性化”。 路易斯·冯·安对此解释称:这才是AI最迷人的地方,也是唯一能让多邻国兑现其宏大“使命”的钥匙。

从“标准餐”到“私人订制”:路易斯·冯·安预言,未来不再有固定的课程。当你打开App,AI会根据你的兴趣(比如你爱橄榄球)和目标(比如要去法国旅游),为你定制一套专门的课程,教你如何用法语讨论橄榄球比赛。那在未来,我们为什么还要批量预制课程?为什么不直接为每个人实时生成内容?

创造新体验:AI让过去做不到的功能成为了现实。比如“与AI视频通话”练习口语,这个用户呼声最高的功能,终于得以实现。例如,“Video Call with Lily”功能让用户可以与虚拟角色进行视频对话。这些角色不仅能记住用户的兴趣和偏好,还能在对话中体现出来,仿佛是一个真正的学习伙伴。

第三,是“成本结构重塑”。 AI正在从根本上改写教育的成本公式。

内容成本趋近于零:AI生成内容是一次性的,这极大地降低了课程开发的边际成本。

服务普惠化:过去只有付费用户才能享受的客服支持,因为AI的介入,未来有望向所有用户开放。成本降低10倍,覆盖范围就能扩大100倍。

终极蓝图:从“相加”到“相乘”,打造AI教育工厂

现在,到了最关键的一步:将AI这个新维度,与自己原有的王牌——“游戏化用户运营”——进行“相乘”,创造出全新的商业模型。

多邻国的旧模型是:价值 ≈ 游戏化劝学引擎 × 人工内容,在这个公式里,“人工内容”是一个增长缓慢的变量,它死死地拖住了整个价值的上限。

而他们设计的新模型是:现代个性化教育 = 游戏化用户运营 (X轴) × 生成式AI引擎 (Y轴)。

“劝学引擎”被超级增压:多邻国著名的A/B测试系统,过去只能测试按钮颜色这类小改动。现在,它可以测试由AI生成的完全不同的课程体系和互动模式,实验效率和深度呈指数级提升。

“上瘾”体验的终极形态:当你的学习内容,每一句都和你最爱的足球、电影、美食相关时,你的学习动力会有多强?AI让“千人千面”的劝学成为可能,把多邻国最核心的“留存率”护城河,挖得更深了。

飞轮效应的形成:更低的成本带来更多的免费用户,海量的用户数据又反过来把AI模型喂养得更聪明,从而提供更精准的个性化内容,吸引更多用户。这是一个完美的正向飞轮。

这场“AI政变”并非纸上谈兵。多邻国Max订阅服务、快速上线的象棋和音乐新课程,都是这个新模型的具体产物。这只绿色的猫头鹰,正在从一个“劝学”你的伙伴,进化为一个能为你“创造”整个学习宇宙的AI导师。

变革的代价与人性的拷问:冰冷的商业决策与温热的公众反响

任何激进的变革都伴随着代价,多邻国的AI突围也不例外。其中最引人关注的,莫过于与合同工的解约。据报道,多邻国因更依赖人工智能,解雇了大约10%的合同工 。值得注意的是,这一举措主要针对外部合同工,而非内部正式员工。

一位在多邻国工作了五年的合同工在社交媒体上分享了自己的经历:“我们的团队有四名核心成员,其中两人被解雇了,剩下的两个人只负责审查人工智能内容,以确保它是可以接受的。”

路易斯·冯·安坦承,公司愿意“带着紧迫感前进,偶尔在质量上出现小问题,也不愿行动迟缓而错失良机” 。这句惊人的自白,为外界关于内容质量的争议提供了注脚。

在多邻国的用户论坛上,有用户抱怨AI生成的德语课程质量“糟透了” 。这并非技术能力不足,而是一种战略上的主动取舍。公司最高决策层为了追求规模化和速度,明确选择了接受短期内的质量风险。这种取舍揭示了AI时代商业竞争的新常态:速度和效率有时会成为比完美更重要的战略资产。

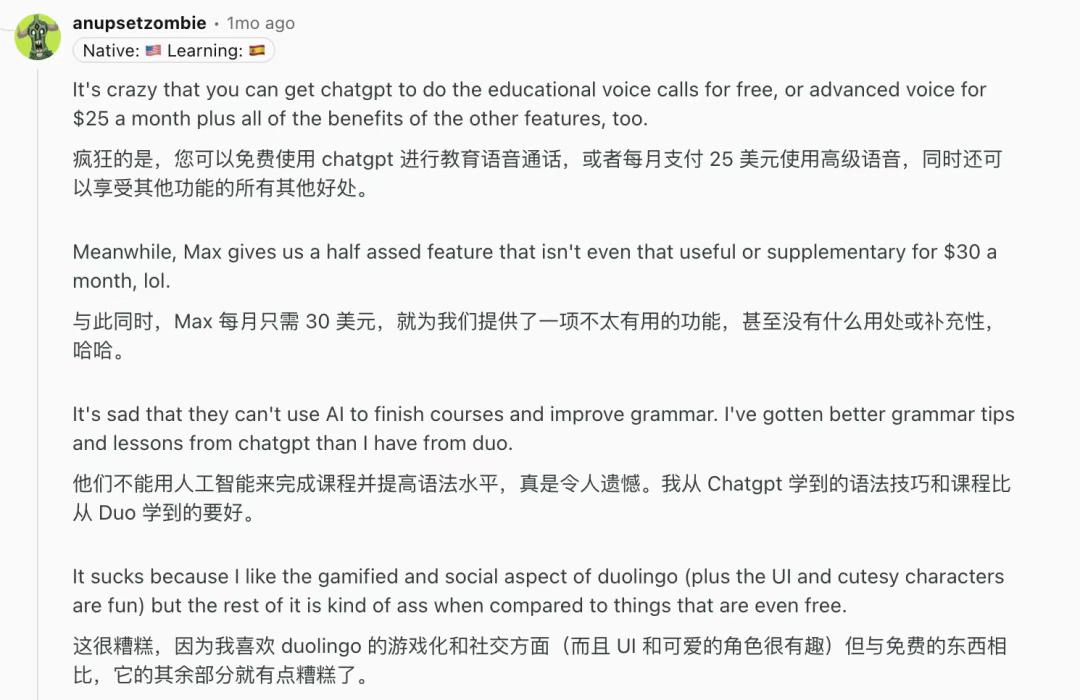

不仅如此,多邻国案例也引发了更广泛的社会讨论。一位网友在论坛上精辟地评论道:“当一家公司选择‘AI优先’,就意味着它的员工排在最后。” 这种情绪,代表了当下人们对工作被AI取代的普遍焦虑。高盛的一份报告也提供了宏观佐证,称AI可能会取代相当于3亿个全职工作岗位。多邻国的案例,就像一面微缩的镜子,映照出这场由AI驱动的全球性就业变革。

故事的另一面:一场“逻辑完美”的豪赌,与一盆资本的冷水

故事到这,也许我们还需要更严峻的审视故事的另一面:距离其在 5 月 16 日达到的每股 529.05 美元的峰值仅 3 个月后,多邻国的股价已下跌了 38%。这一下跌的整体趋势,在路易斯·冯·安承诺将公司打造成“AI 优先”企业引发强烈反对不久后就开始了。

从战略模型上看,多邻国的自我革命似乎逻辑自洽、无可挑剔:它诊断了“手工作坊”模式的根本瓶颈,并试图通过引入“AI”这个新维度,实现一次生产力的史诗级跃迁。这套漂亮的组合拳,几乎可以写进任何一本商业教科书。

然而,资本市场却在8月底用脚投票,投出了一张截然相反的“不信任票”。也如同一盆冷水,浇醒了沉浸在宏大叙事中的人们,也迫使我们从另一个角度审视这场豪赌:

多邻国,会不会正在“杀死”那个最初让自己成功的自己?

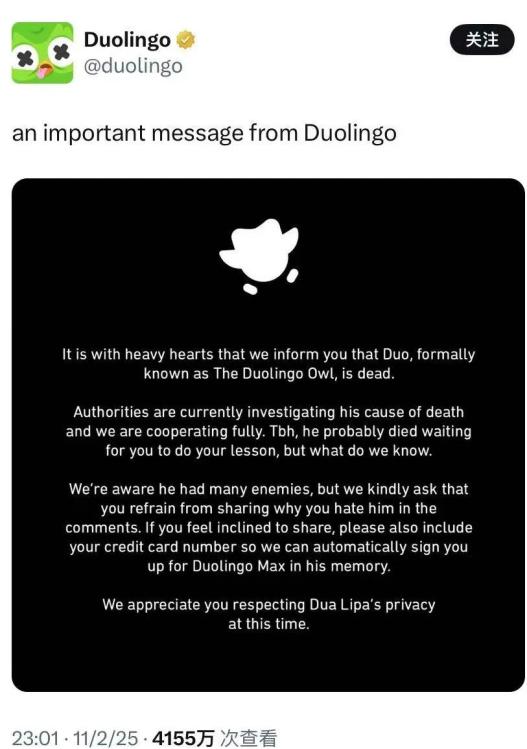

我们必须回到一个最根本的问题:用户到底为什么喜爱多邻国?是因为它的课程最权威、技术最领先吗?不完全是。核心在于其精妙的游戏化设计和“无监督学习”工具带来的情绪价值。那只时而疯癫、时而暖心的绿色猫头鹰,那种让你半夜惊醒也要保住连胜记录的“魔力”,才是它真正的护城河。而这种独特的“人味儿”和社区感,很大程度上源于人类创作者注入的奇思妙想和文化梗。

面对用户的退订潮和市场的质疑,CEO路易斯·冯·安在8月17日接受《纽约时报》采访时,似乎试图为此降温。他将问题归咎于沟通引发的“公众困惑”,并反复强调AI只是为了减少对“承包商”的使用,“我们从未解雇过任何全职员工。我们也不打算这么做……”。他甚至有些防御性地补充道,公司仍有1000名员工,包括近50名暑期实习生,“事实上,我们的招聘速度和以前一样,你也看到了很多实习生。我们是有员工的!”

图:多邻国联合创始人兼首席执行官路易斯·冯·安

但这种撇清,恰恰揭示了问题的核心。

多邻国曾将“AI优先”类比为2012年“押注移动端”的成功。但移动化是技术对体验的全面增强,而AI的激进应用,在某些方面却可能以牺牲质量为代价。

当“AI-First”的旗帜高高挂起,当人工承包商被逐渐取代,多邻国引以为傲的“情绪价值”是否会被冰冷的、高效的、但可能缺乏灵魂的AI内容所稀释?用户的退订潮,或许正是这一担忧的初步显现。

更致命的是,AI是一把双刃剑。多邻国all-in AI,但市场同样担心,更强大的ChatGPT 5等通用大模型,可能会让专门的语言学习App变得多余。多邻国的股价在ChatGPT 5发布后应声大跌,就印证了这种恐惧。它等于是在一个自己并不占绝对优势的战场上,与科技巨头进行一场“军备竞赛”。而这场竞赛的成本也极其高昂,财报显示,多邻国高阶的AI功能(Duolingo Max)甚至拉低了公司的毛利率。

市场的恐慌或许在警示我们:多邻国的这场转型,可能是一次“战略上的正确,却在战术上动摇了根基”的冒险。 它试图用AI解决“规模化”的难题,却可能牺牲了自己最宝贵的“人性化”资产。

图:今年2月多邻国猫头鹰“去世”的抽象整活营销,通过玩梗收获了大批粉丝

多邻国的故事或许只是一个开端。当AI不再只是一个生产力工具,而成为内容加速器、组织催化剂,甚至公司DNA的一部分时,我们该如何理解未来的工作?当效率与人性、规模与质量发生冲突时,商业世界又将做出怎样的抉择?

那么,你怎么看待多邻国的这次转型?你认为AI真的能实现“最好的教育,普及给每一个人”的理想吗?