很多技术对中小企业并不友好,但AI例外,AI偏爱中小企业。

极端讲AI可能是中小企业最后的机会。

我们先做个假设:自研大模型这事专门分给大模型公司了,大家都是用模型的。

在这个前提下,我们可以先出个结论:

在同样的模型能力可得、价格趋同的条件下,胜负将由生产关系和技术的适配性决定。而适配过程本质就是改造数据与流程,也就是重新塑造生产关系。

中小企业组织复杂度更低、链路更短、决策更快、IT负债更轻,所以更有机会把同一份模型能力转化为更高的业务效率与现金流增量。

而之所以说是“最后的机会”,是因为一旦大企业用 AI 消除了上面这些方面的劣势,它们的规模优势会重新变成“碾压式”的。

并且因为AI的注入,它们的业务范围会变的比过去大很多很多。

这样一来原本很多中小企业的生存土壤就不见了,大概率被连根拔起。

一、为什么这一次不一样:技术门槛换成了组织门槛

过往大多数技术浪潮(ERP、数据仓库、私有化 IT)偏爱大企业,小企业做私有化大概率是不划算的。AI 应用的门槛正好反过来了,大家干大模型估计是都干不好,那就变成了谁的基础设施和AI需要的特征更匹配,谁能更向AI改造自己——这对中小企业反而友好:

●链路短:一个老板 + 两个骨干就能拍板,不必跨十个部门。

●架构轻:遗留系统少,集成更快。大多企业IT很薄弱,或者就基本没整。

●反馈短:好使不好使直接就到数上,不好使就赶紧改。

●数据全:因为过程少关键数据的获取成本低,需要补数字化的课,但真要补基本相当于新建,比改造还是容易。

可以把上面的分解到更具体的点上,然后你会发现大企业适配AI会是一个极其漫长的过程。

这些AI优势并不先天就会发挥出来,真想让他们变成现实,在应用AI的时候得有更好的路线图。

二、不要“像大企业那样用 AI”

如果你在干的,大企业也在干,这是没戏的。

把上述所有优势发挥出来的关键就是四个字:智能原生。

根本不是和那些大企业一样一点点去磨每个应用点。

中小企业的正确姿势:

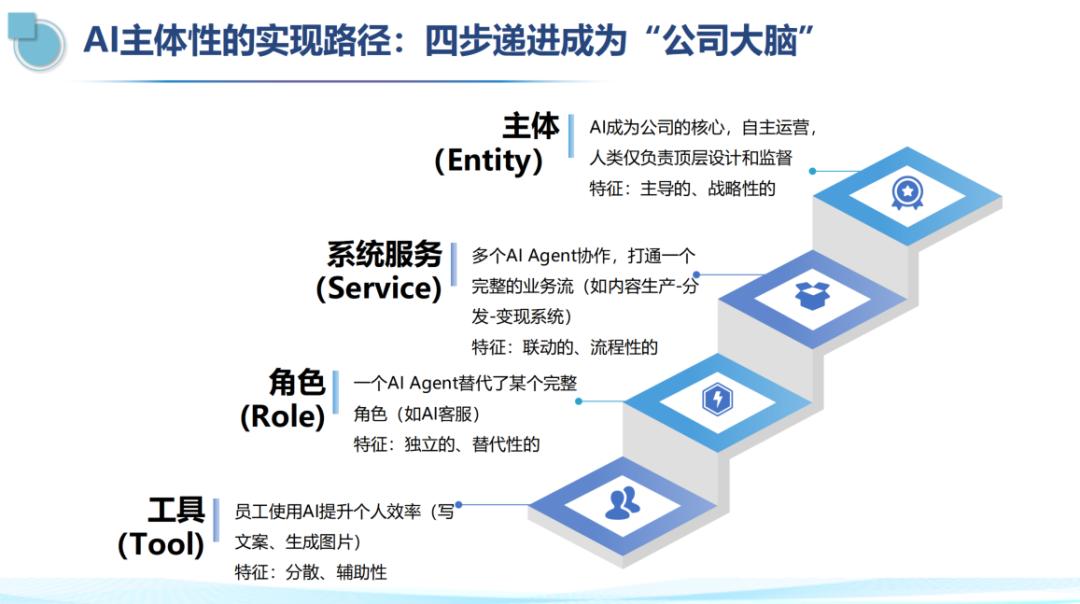

1.先重构、后固化:以 AI 为“默认执行体”,人只做判断与例外;

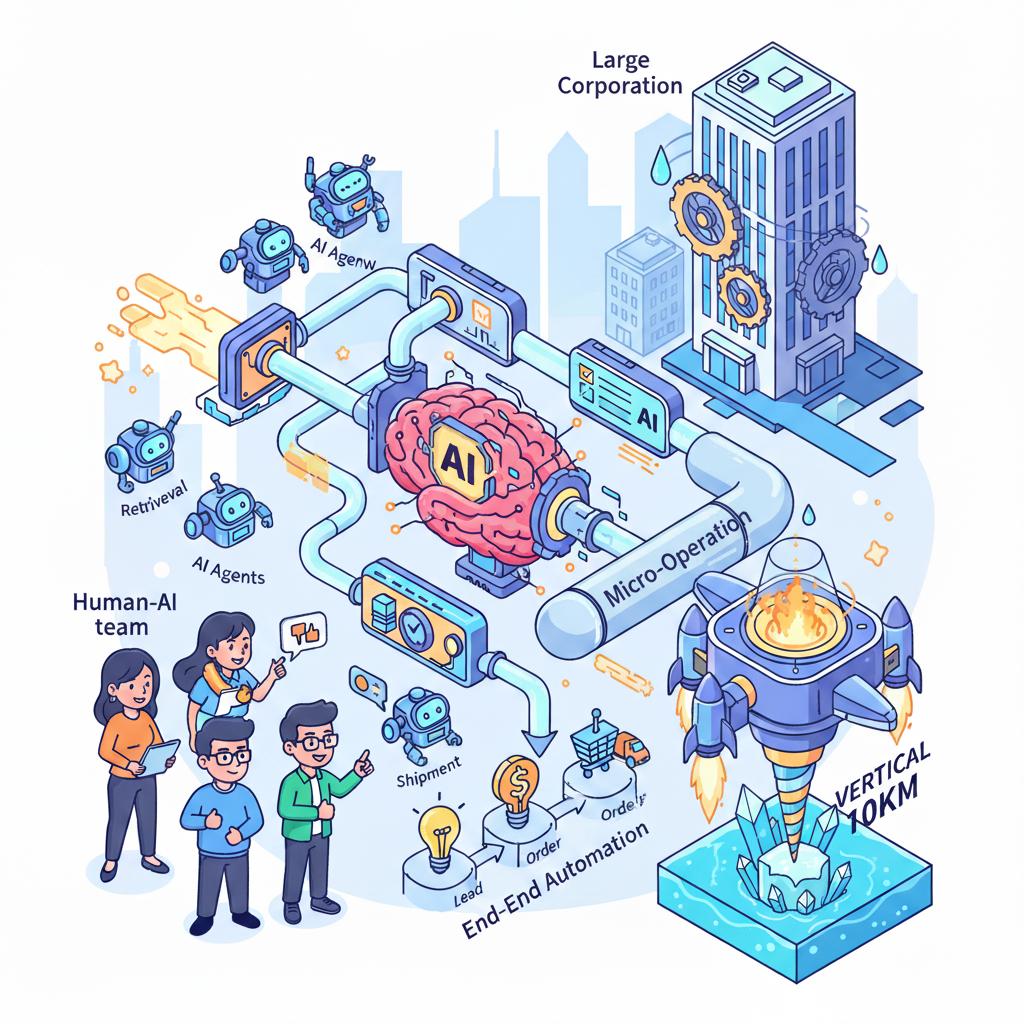

2.端到端自动化优先:别只做点状 Copilot,要做端到端(如从“线索→报价→下单→发货→回款”全打通);

3.超细分深水区:在每一个“垂直 10 公里”里做穿透,模型不用最强,数据与流程理解最强;

4.人机编队:一名通才 + 多代理分工(检索、生成、审核、执行),形成“微型无人公司”。

一句话:大企业用 AI 是“润滑剂”,中小企业用 AI 应该是“发动机”。

三、为什么说是“最后的机会”

历史上大企业扩张到一定规模会遇到“组织复杂度的天花板”:沟通成本快速上升,边际效益递减。形象讲有些活大公司干就不划算了。

这样业务就留下很多缝隙,这些缝隙里面正是各个中小企业。

举个例子:

汽车厂如果也能同样方式做农机,那农机的中小企业就不灵了。

互联网公司有一阵啥都做,道理是一样,因为他们发现在数字边界里面做新东西好像不增加成本,反倒是生态能互助。

而 AI 注定改变这个情况:

● 智能体协调让跨人/跨部门的协作成本逼近零;

● 记忆与工具调用让重复劳动边际成本逼近零;

● 监控与可解释让失误代价可量化、可收敛。

这意味着,一旦大企业把 AI 充分“嵌入流程”,它们的规模优势会延展到过去所不能延展的领域,回到“规模更大→单位成本更低→价格更凶→市场更集中”的正反馈。

形象讲,传统企业也会变成互联网大厂。

因此说中小企业而言,这是最后的窗口:

●要么先于大企业在细分赛道完成“智能原生化”,靠速度与洞察形成局部垄断;

●要么等大企业也打掉组织摩擦后,凭借渠道与资本把你“温水煮青蛙”。

特别是供应链中间环节:如果你的价值主要是信息撮合、手工对接、低附加值加工——AI+自动化+平台会按分钟吞噬你的空间。

你很难“比 AI 更快、更稳、更便宜”。

(这样一种企业,边界会扩的史无前例的大)

四、应用图谱:中小企业的“差异化用法”

真用AI本质就是要做端到端的自动化:

●要用 AI 做端到端自动化(E2E)、要深耕单一垂直的知识与流程。

从整体或者某个部分都可以,看自己的实力了。

做整体就需要考虑好三层问题:

1.智能中枢:企业知识库 + 工具接入(财务、CRM、ERP、物流 API);

2.流程编排:多代理分工(检索→生成→校对→执行→回写),SLA/权限/审计内建;

3.业务终端:面向销售/运营/财务的“就地 Copilot”,以及对外客户界面(商城、客服、报价器)。

这其实挺难的,理解和驾驭程度不够,有点挑战。

部分的话就选潜在高回报场景(先打个样)

1.获客与转化:线索评分、个性化话术、自动报价/合同生成、跟单回访;

2.报价-下单-回款:多代理自动拉齐库存/工艺/成本,秒级出价,回款催收全自动;

3.客服与交付:基于企业知识的 24/7 一线 + 升级策略 + 质量抽检;

4.采购-补货:需求预测、自动比价、对账与发票校验;

5.财务自动化:记账、对账、票税合规、一键月结,经营报表昼夜更新。

不管做那个,关键都不是做,而是度量。这事基本不可能毕其功于一役,肯定是个渐进的过程。

常用的指标比如:

1.自动化覆盖率(AAR):核心流程中完全自动执行的占比(≥60% 才算进入“无人化”临界)。

2.单位订单服务成本(CTS):含获客、客服、履约的人力与工具成本 / 订单数。

3.一次性解决率(FCR):无需二次交互的工单占比。

4.人均 GMV/人均毛利:AI 介入后,每人“智力产出”的跃迁幅度。

5. ... ...

这时候确实要记得不可度量就不可改善,AI就没有形式主义么...

五、一种落地路线图(示例)

0–30 天:试点

● 选 1–2 条钱味最浓的流程(如客服闭环);

● 建“最小可用数据集”(事件流+标签+知识文档),先接入外部模型与常用工具;

● 小范围上生产,人工复核、自动回写。

31–90 天:端到端自动化

● 拓展到 3–5 个场景,形成多代理编排;

● 把 KPI 挂钩到 AAR、FCR等周迭代、月复盘;

● 治理“数据即资产”:口径统一、审计日志、权限体系。

91–180 天:组织重构

● 把 AI 从“工具”升格为“默认执行体”:人只做决策与例外;

● 调整岗位描述与绩效合约:岗位=“人机合奏”的职责集合;

● 关注AI在复杂环境变化下的适应性。如果环境一变,系统就不好用了,那其实没做好,系统也不是智能原生的。

六、特别提醒

如果你的价值大部分来自信息撮合、人工对接、简单加工,AI+自动化+平台会在交易撮合、定价、排产、对账、物流各环节把你“机器化”。要活下去,额外至少做三件事:

1.把“最后一公里的复杂性”抓在手里:非标定制、快速打样、小批量多频次;

2.把“履约”变成品牌资产:时效、质量、可追溯与索赔承诺,沉淀为数据凭证;

3.把“客户知识”产品化:让你的系统比客户更懂客户(行业词表、工艺库、价格曲线、风险画像)。

否则大家都这样,就红海了,十分可能彻底赚不到钱。

如果你是成长期,并且牵涉线下,资源也不太够,也没合适的人,那不妨先把业务做起来。中间就那个工具好用哪个,然后再琢磨智能原生。

否则很容易把自己做死。工具可以好用就用,智能原生不行的,先响起警告好些。

七、小结:为什么说“最后”

当大家都用同样的模型,差距只剩两件事:

1. 你能不能把数据与流程的摩擦力降到最低;

2. 你敢不敢用 AI 去重构业务形态,而不是给旧流程抛光。

这就是“最后的机会”:

● 你若先一步把组织变“智能原生”,就能在细分市场建立小而狠的垄断;

● 你若犹豫,等大企业也用 AI 把复杂度打平,规模优势将卷土重来——届时,不是大吃小,而是“快吃慢、智吃笨”。

● 尤其处于供应链上的中小企业:如果你只是人力与信息的传递,AI 会做得比你好。唯一的活路,是先用 AI 把“你独有的现场经验、客户关系与履约能力”编码进系统,变成别人复制不了的智能资产,然后扩张点别的出来。如果你是做智能客服的,然后智能客服变成了大模型加配置,怎么可能还能赚到钱。

最后想说的是:

别像大企业那样用 AI。要差分。

我估计大企业把AI当润滑剂还会持续很长一段时间,那就要尽快把 AI 当发动机,关注智能原生,关注无人公司。

错过这一次,可能真的没有下一次了。