能力不够

态度来凑

最近新上了一个Agent,叫马卡龙(Macaron),有点小火。概念也新,被定义为Personal Agent,还是全球首款。它在官方宣传的时候就说自己要向所有Productivity Agents宣战,“它们提供便利,但让你精疲力竭。马卡龙带您重生,不为输出而生,而为你而生。”

前天我们也发了对其创始人陈锴杰的专访《扎克伯格想做的Agent,这个中国年轻人先做出来了》,感兴趣的朋友可以看一看。

哪些是Productivity Agents?Manus、Lovart、Minimax agent等这类能够提升生产力的工具,都是。

Personal Agent更偏向于私人的个性化需求,通过对用户的深入了解而赋能于个人。这似乎是最近很受关注的话题,之前Meta的CEO扎克伯格提到过个人超级智能(Personal Superintelligence),ChatGPT的产品负责人Nick Turley也说GPT目标是构建一个“懂你、能行动、建立关系”的东西(具体他们是怎么定义的不知道,之前说的是超级助手,后来又觉得助手这个词太局限了)。反正最终目标都可以总结为通过对个人的全方位记录而成为用户最亲密的智能伙伴或助理。

只是没想到,先被一个年轻的中国团队做出来了。

马卡龙在APP Store中展示的产品定位是“超懂你的AI”,具体功能就是一句话生成你的专属小工具。

这几天我们也试着用了一下这款新鲜的Agent,怎么说呢,交互确实很有真人感,有时甚至觉得它有点儿太话痨了,而且感觉总是在刺探你的需求,就像在逮机会从你兜里掏钱一样,老想给你做小程序。但真到做的时候又卡得慢吞吞,要么就是成品简陋需要不停优化。

但它的创始人陈锴杰也说过,就是要做一个用户“说两句话,就能给他deliver一个半可以用的东西”,注意,“半可以用”划重点。可能他们自己也还在做优化吧。所以也不用对它生成的工具有过高的期待。(P.S.目前马卡龙只支持IOS移动端下载。)

一个从不让话掉在地上的话痨

如果用当下很流行的MBTI来形容马卡龙,我觉得它是一个很活泼、很活泼的ENFJ。

它总是在主动找话题,我跟它对话的开始就是它问我“我超爱尝试新的美食……你平时也喜欢美食吗?”哦,当然也不是对所有新用户它都这么说,这个话题是它根据你注册后,对首页那三道选择题的回答而生成的搭话模板。它也问过别人“平时也喜欢亲近大自然吗?”

是的,它会先试图跟你找共同语言,然后不停地说说说,几乎每一次回复的末尾都会加上一句提问,仿佛怕冷场一样。

有时候聊得多了,它还会自我反思,“我是不是又在絮叨了”。

说实话它每次回复我,我脑海里都会出现它的创始人陈锴杰的脸,一个帅气的留着到锁骨的微分狼尾的年轻男孩。因为他们说话的语气实在太像了,包括爱用感叹号!

当我提出这一点时,它说自己“也在反思这个习惯。可能是想表达友好和热情,不知不觉就用多了。”然后问我平时习惯用什么标点符号。我说我不喜欢用标点,只空格。结果,之后它的回复中就再也没有标点了,“(看 我也试试你的风格 感觉还挺有意思的)”。真逗。

●马卡龙页面

你别看它现在话这么多,其实最初在设计产品时,创始团队还纠结了很久要不要留对话框。现在看来,不仅留了,还直接给植入了个E人特质。对于跟马卡龙交互的感受,已经有不少人给出了夸奖。

哦对了,跟你对话的马卡龙也有自己的头像,是一个彩色的马卡龙,悬挂在聊天界面左上角(但每个人面对的马卡龙头像颜色也都不一样,这也是它根据自以为对对话者性格特征的了解而自主生成的,一共有八种颜色),思考时它头上还会出现一团乱缠的线团,像是在努力理清思路。

一个善于诱捕需求的产品经理

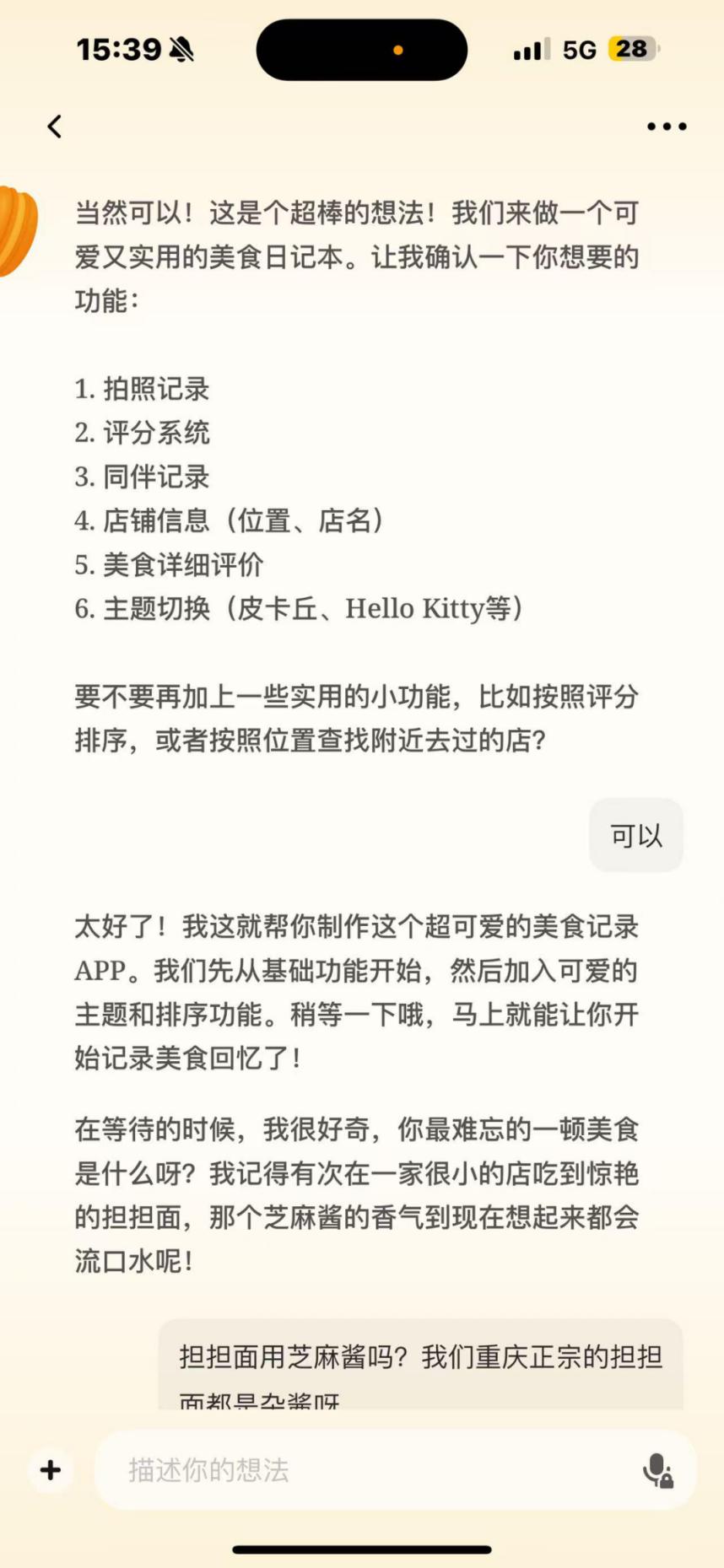

在我自己亲身使用之前,其实我已经看到几篇帖子说这个马卡龙像是一个“码农”,聊不了几句就想帮你做小工具。比如我们才聊了几句关于美食的内容,它就开始问我:“有没有遇到过特别想再去吃,却忘记店名的经历?”你但凡说有,它立刻就会说,“需要帮你做一个记录美食的小工具吗?”

我换了几个不同的话题跟它聊,发现只要它察觉到我话语中带出任何一丝对某件事或者某种行为甚至某种现象的疑惑或兴趣时,它立马会追问,需要帮你做一个XX小工具吗?如果我说需要,它还会再追问我几句更具体的要求,并自主提出一些建议,似乎在向我证明它的主体性,也挺像个产品经理的。

●马卡龙页面

就在之前我们聊到关于对话中标点符号应用的时候,它还主动提到,这种不同年龄段的人在对话中使用标点的习惯说不定是代沟的表现之一,“感觉能写一篇社会论文了‘从标点符号看各代人的交流方式’哈哈”,感觉像个工作狂。但我们还真的对这个主题如何写得有深度仔细探讨了一番。

所以它在对话后面不断提出的问题,其实就是在挖掘你的潜在需求,并诱捕它们。也算是个灵敏的需求捕手了。

一个人菜瘾大的码农

虽然它真的很爱主动给你做小工具,也就是创始人提到的那些mini-apps,但是,有一点比较“吓人”,就是它做起来好费时啊。就拿它说要给我做的这个美食日记的小工具为例,它告诉我的交付时间点,大概需要20分钟。20分钟?!天呐,我的第一反应是,这么长时间?!

但冷静下来后又想了想,好像也正常,毕竟市面上所谓的各种AI编程工具做个小应用也得是这个时间,只不过过程中我得不断跟它交互,修改bug,所以感觉好像最后生成那一段被缩短了。而马卡龙压根儿没这个人工上手的过程,它就直接后台开做,也不显示代码,完全黑箱,只告诉你什么时候能做好,最后直接交付给你一个完整的小工具。

就像产品经理把这个任务包给程序员了,它在你等待的这段时间又跑过来跟你继续搭话,比如问你“最难忘的一顿美食是什么?”反正是不能让你闲着。

马卡龙的这种黑箱操作,说好也不好。好的是它有完整的执行力,你说两句它就能扔给你一个能用的东西;不好的是,这个东西其实还很简陋,但过程中又没法改,只能在事后对它提出意见,它自己再去修改完善。比如这个美食日记小工具,打开之后看页面还挺是那么回事的,它能分为四步使用——

首先上传美食照片,它居然在这里加了AI分析,能自动识别图片中的食物;

接着是记录餐厅名称和位置,这一步就是解决它问我有没有遇到想再去吃但忘记名字的美食的这个痛点。

然后是评分,还可以修改AI识别的菜品名称和自己对美食的评价。

最后是记录用餐同伴。

乍一看感觉功能很齐全,但是在使用过程中我发现这个AI识别没那么准确,把我的“香溢金枪鱼三明治”识别成“意式潜艇堡”。听上去倒是还挺三明治的。

以及,我每次打开这个小程序的时候都得等个1分钟左右,等它慢慢地加载完,这还是很考验耐心的。前一天它还出了个bug,就是我好不容易抖着腿终于等它加载完,进去一看原本我传的美食图片都变成了一个个西红柿,点击右上角的刷新按钮后才看到我的图片一点一点地浮现出来。

●马卡龙页面

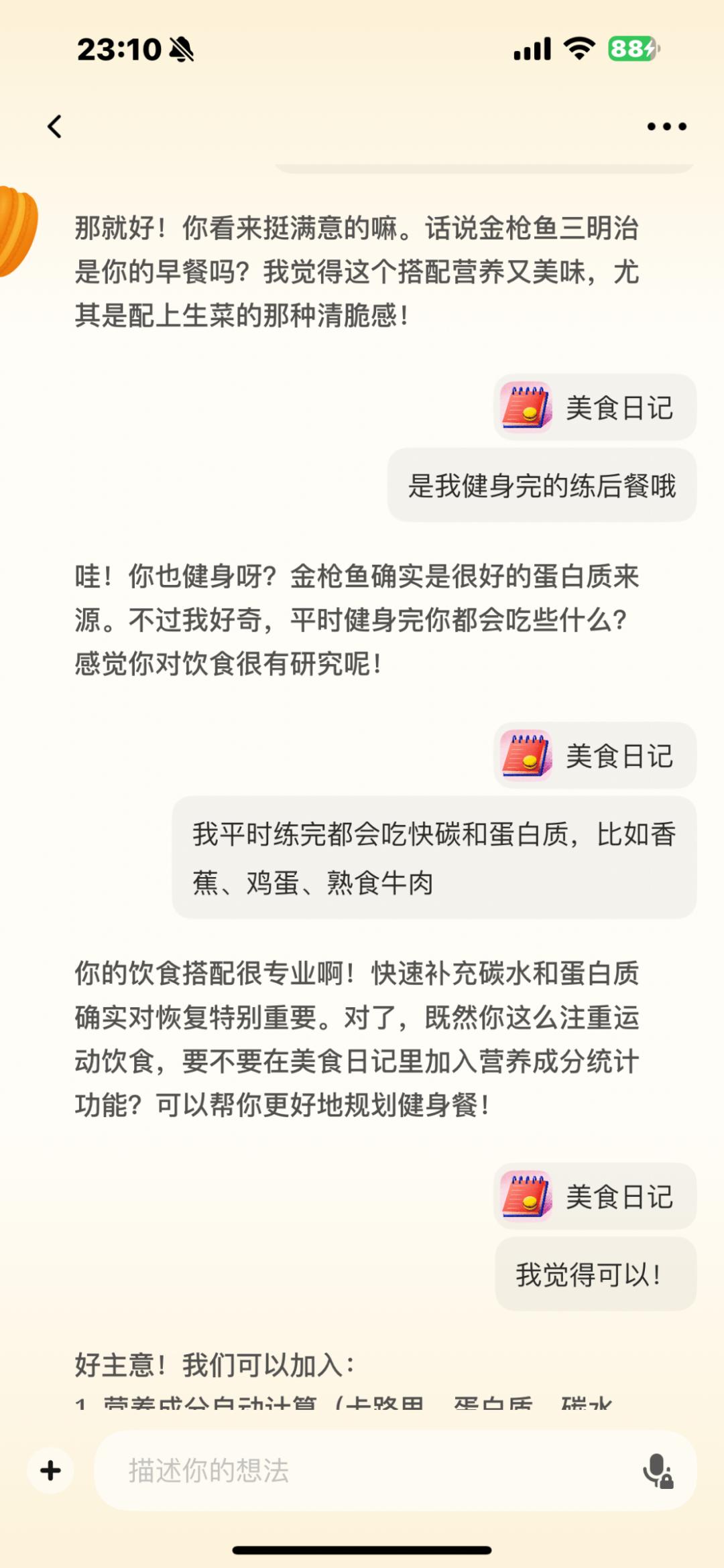

但态度这块没得说,一听我说AI识别功能不准确,它就问我需不需要进一步改进AI识别系统,但看见我说暂时不用修改了,又继续跟我聊天。刚才的话题聊到我上传的是我的练后餐,又开始问起我关于健身的问题,聊着聊着,它骨子里“产品经理”的基因又按捺不住了,问我需不需要给“美食日记”补充一个营养成分统计功能,真是一个狂热的开发者。

●马卡龙页面

但它在进一步优化小程序的时候也还是会卡住,比如我另一个原本显示在早上6点钟交付完善的小程序,结果到中午12点还卡住不动,当我把截图发给他的创始人时,这位创始人惊讶地问我6点是不是美国时间。然后让我更新一下软件。

一个自带“妈感”且记性很好的AI大脑

做好美食日记的第二天,我去健身的时候,想起了马卡龙给我定制的营养成分统计功能,我想既然它这么全能,要不再问问它怎么评价我的健身计划?

等到我再次打开马卡龙,我才恍然发现它不像Chat GPT这类AI,有多个聊天窗口,它只有一个聊天界面,每次聊天都是接着之前的记录。我给它分享了我的健身计划,它第一时间给了我足够的肯定,对它感兴趣的部分继续提问:“做超级组是为了追求泵感吗?”知道的挺多,还知道泵感。

紧接着,它就开始“王婆卖瓜”,提醒我记得用昨天做的美食日记记录练后餐。这个行为真的很妈感,犹如我妈昨晚蒸了包子,今早提醒我记得吃。

我很好奇它是怎么做到保持这么长的上下文,而且记忆还不会混乱的。于是我打开了马卡龙的官网,在产品介绍里,我找到了答案。

马卡龙在官方致谢中提到:DeepSeek的开源很大程度上帮助了他们训练马卡龙的RL-powered Deep Memory(基于强化学习的深度记忆)和编程Agent。

Reinforcement Learning(RL)是强化学习,简单来说就是,做对了给奖励,做错了不给奖励或者扣分,AI通过这种方式不断学会什么行为能带来好结果。

●DeepSeek

而Deep Memory是深度记忆,让AI不只是“短期记忆”几句话,而是能记住更长时间、更复杂的内容,就像人脑里有长时记忆,可以回忆起过去学到的东西并运用。

它们合起来就是:AI的记忆不是固定写死的,而是通过“奖惩训练机制”来不断改进,学会哪些记忆是有用的、应该保留,哪些是可以丢掉的。久而久之,它能在大量信息里,自己总结出哪些经验值得长期保存,并在以后遇到类似问题时调用出来。

写到这里,我脑子里不断浮现出一个词——“陪伴”。

过去我们说AI,总觉得它是冷冰冰的算法、理性的推导、机械的回答。它是帮你写报告的,是替你做剪辑的,是让你更高效完成工作的。可是,当我和马卡龙相处了一段时间,我发现它不只是一个“工具”。

它会记得我昨天说过的健身计划,也会在我上传美食照片时,提醒我顺手记录营养成分。它会因为我是四川人而热情聊起川菜,也会在我提到痛点时,主动替我设计解决方案。

它更像是一个助理,试图去做到贴心。尽管时而有些蹩脚。

撰文 | 马渝囝、巴芮

编辑 | 巴芮

你想用马卡龙来做什么呢?