1.中国科学院在氮化镓基无源太赫兹相控阵机制研究方面取得进展;

2.IEEE顶级期刊JSSC接收华中科技大学童乔凌、闵闰团队多段式有源门极驱动芯片研究成果;

3.中山大学在极性与分子构象耦合关系的纳尺度表征新方法上取得进展;

4.上海交大李政道研究所严智明课题组在表面非周期超结构研究中取得新进展

1.中国科学院在氮化镓基无源太赫兹相控阵机制研究方面取得进展

随着无线通信技术的迅猛发展,太赫兹波(0.1–10 THz)因其超宽带、高定向性和高分辨率优势,成为6G通信的重要频谱资源。然而,频率升高带来的路径损耗加剧和信号源输出功率降低问题,使得系统对高精度、低损耗、大视场的波束控制器件提出严苛要求。

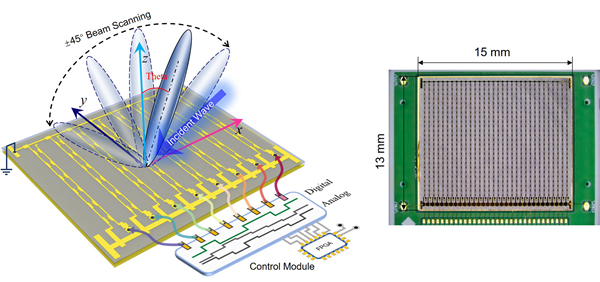

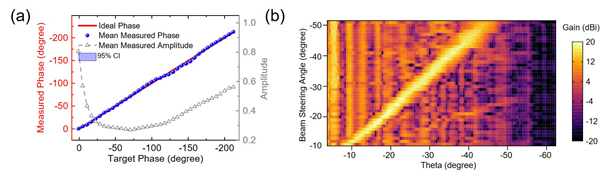

针对这一挑战,中国科学院苏州纳米所秦华团队提出并研制了一种基于氮化镓肖特基二极管(GaN SBD)的无源太赫兹相控阵芯片原型,工作频率为0.32 THz,阵列规模为32 × 25。该芯片利用GaN SBD的高速变容特性实现阵列天线谐振模式的动态调控,支持模拟和数字调相两种工作模式。在0–210°的连续相位调节范围内,平均插入损耗为5 dB,调制速率超过200 MHz,平均相位调节误差为1.8°。针对现有GaN晶圆材料的非均匀性和SBD工艺偏差导致阵元间相位调节存在偏差的问题,团队提出了基于差分进化的控制策略,主瓣增益提升了4.2 dB,并且有效抑制旁瓣水平。在±45°扫描范围内,波束增益为18 dBi。基于该芯片,团队也演示验证了目标的跟踪定位和信号的定向传输等功能。

图1. 基于GaN SBD的无源太赫兹相控阵芯片

图2. (a)芯片的相位调制精度测量结果,(b)远场方向图

研究结果以 A GaN Schottky Barrier Diode-Based Terahertz Metasurface for High-Precision Phase Control and High-Speed Beam Scanning为题发表在 Advanced Materials 。论文第一作者为博士研究生于润,通讯作者为秦华研究员。该研究工作得到了国家自然科学基金项目、江苏省基础研究计划、苏州市科技计划项目、中国科学院青促会项目和国家重点研发计划等资助支持。

苏州纳米所秦华团队长期专注于氮化镓基太赫兹器件研究,此前团队已成功研制出多频段太赫兹单元和阵列探测器模块,本项研究工作为6G“通感一体化”的氮化镓基太赫兹器件解决方案提供了新思路。

2.IEEE顶级期刊JSSC接收华中科技大学童乔凌、闵闰团队多段式有源门极驱动芯片研究成果

近日,华中科技大学集成电路学院童乔凌教授和闵闰副教授团队在功率开关驱动领域的最新研究成果以“An Adaptive Three-stage GaN Gate Driver with Peak Miller Plateau Voltage Tracking and Voltage Tailing Suppression For 36.4% Switching Loss Reduction”为题,被集成电路设计领域顶级期刊IEEE Journal of Solid-State Circuits (JSSC)接收。

行业痛点

随着数据中心、AI服务器及便携设备对电源功率密度要求日益提高,GaN功率器件因开关速度快、体积小等优势成为高频电源核心。然而,传统驱动方案存在两大瓶颈:

1. 米勒平台阶段启动延迟:初始电压变化率(dv/dt)过低,导致开关损耗增加;

2. 电压拖尾效应:开关末期dv/dt骤降,延长电压电流重叠时间。

核心创新

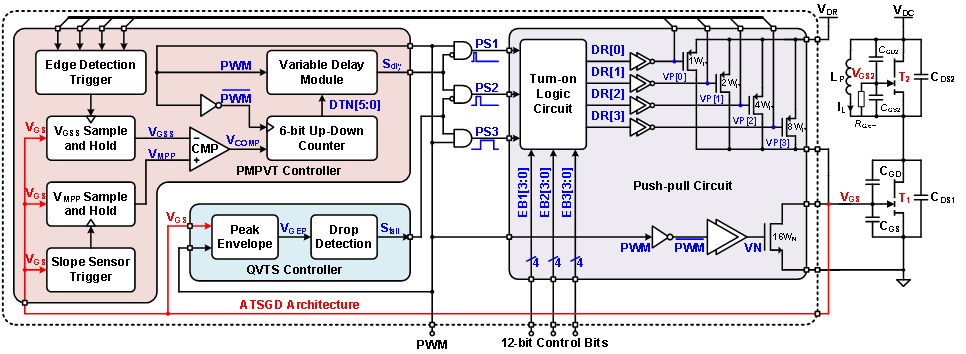

针对GaN功率器件驱动瓶颈,团队设计了一款自适应三段式有源门极驱动芯片,为高密度电源系统能效提升提供关键技术支撑。

图1 驱动芯片架构

(a) (b)

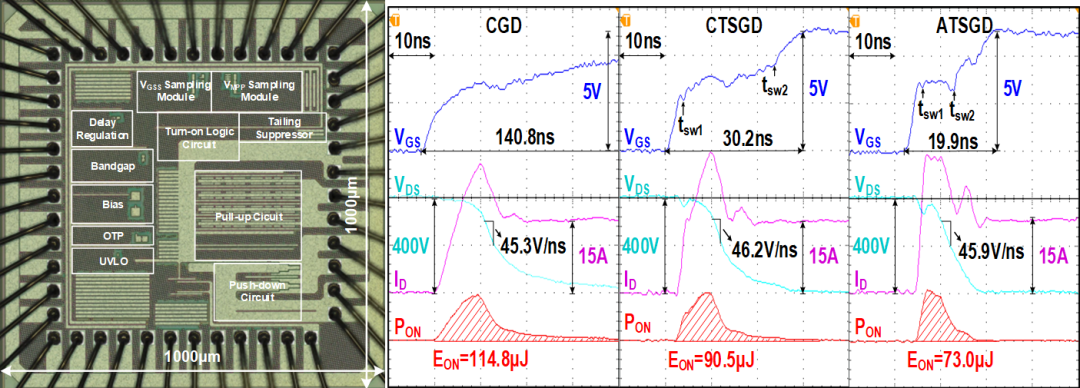

图2 (a)芯片照片 (b)双脉冲测试结果

该芯片采用了三大创新设计:

1. 三段动态电流控制:在米勒平台期智能切换驱动电流,使dv/dt近乎恒定;

2. 米勒平台跨周期追踪技术:实时追踪米勒平台峰值电压,动态优化电流切换点,解决负载波动导致的启动延迟问题(降低慢启动损耗46.1%);

3. 快速拖尾抑制技术:基于栅极电压突降检测电压拖尾起始点,精准触发大电流加速关断(降低拖尾损耗88.7%)。

芯片基于0.18μm BCD工艺制造。在400V/15A严苛测试中,dv/dt峰值在全开关过程中保持在45V

s,单次开关损耗从114.8μJ降至73.0μJ。这是已报道GaN驱动芯片的最高能效纪录。

团队简介

集成电路学院童乔凌教授和闵闰副教授主要从事高功率密度电源专用芯片技术研究,共主持国家级纵向项目11项(国家自然科学基金、民用航天项目、工信部项目、01专项课题、总装预研项目),主持企业横向项目40余项。近五年发表中科院一区期刊论文20余篇(JSSC、TPEL、TIE、TII等)。设计的SiC驱动与脉冲电源被用于“天琴一号”型号任务,助力我国掌握“无拖曳控制”(世界唯二)。设计的车规级高边开关驱动芯片先后通过AEC Q-100可靠性测试和冬季路测,在东风汽车量产装车(猛士、风神、奕派)。

3.中山大学在极性与分子构象耦合关系的纳尺度表征新方法上取得进展

具有压电/铁电性的极性聚合物因其独特的力、电特性,在能量收集、传感、驱动及柔性电子等前沿领域展现出巨大潜力与应用价值。然而,这类材料的核心力学行为、电学响应与其内在的化学结构,特别是极性基团和极性键的空间排布与有序度,存在着深刻的耦合关系。这种力-电-化多场耦合机制,一方面极大地拓展了材料性能的可设计性与调控维度,为创造新一代智能材料提供了丰富可能;另一方面,也构成了研究中的核心难点。要真正理解并精准调控极性聚合物性能,亟需在纳米甚至分子尺度上同步解析极性微区结构与特定化学键/基团构象的动态关联。遗憾的是,现有技术手段难以实现这种多物理场、跨尺度的原位协同表征,这已成为制约极性聚合物基础研究与高性能化开发的关键瓶颈。

针对上述挑战,中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张潇悦副教授课题组通过结合原位电学调制、线偏振红外激励和原子力探针测量,提出了一种电控光热力显微镜技术(Electrically Modulated Photothermal Force Microscopy, ePTFM)。其在纳米尺度上实现了极性演化过程中有机极性基团和极性键取向、构象的特异性表征,可有效研究电驱动下极化与化学结构演变的耦合关系。

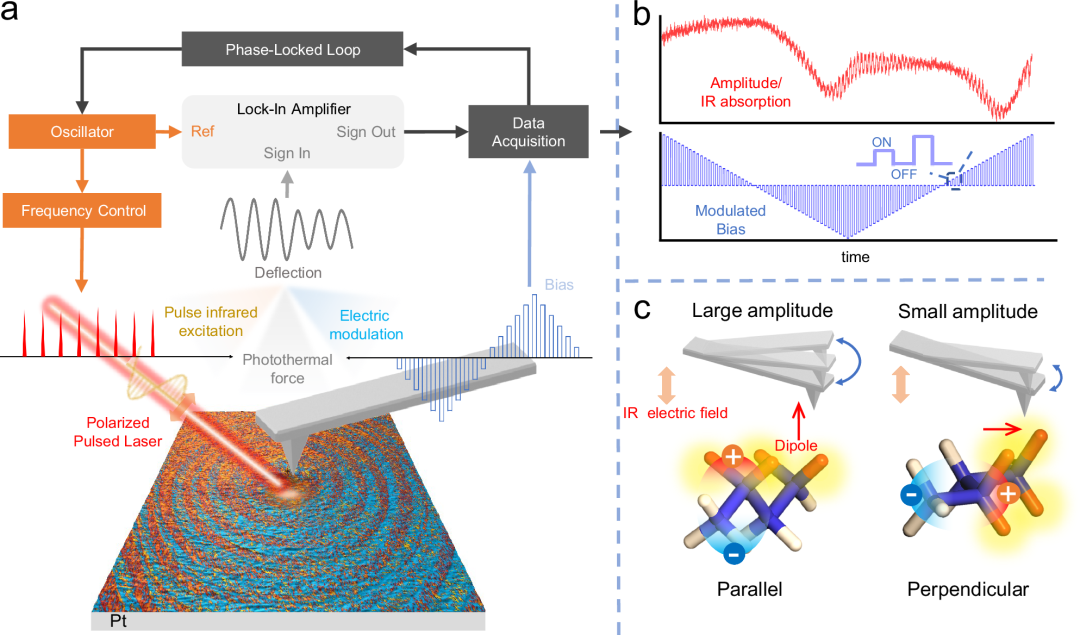

图1 ePTFM构造及原理示意图:a. ePTFM的主要构造。b. 探针振幅随调制电压变化示意图。c. 分子转动与红外信号强度关联示意图。

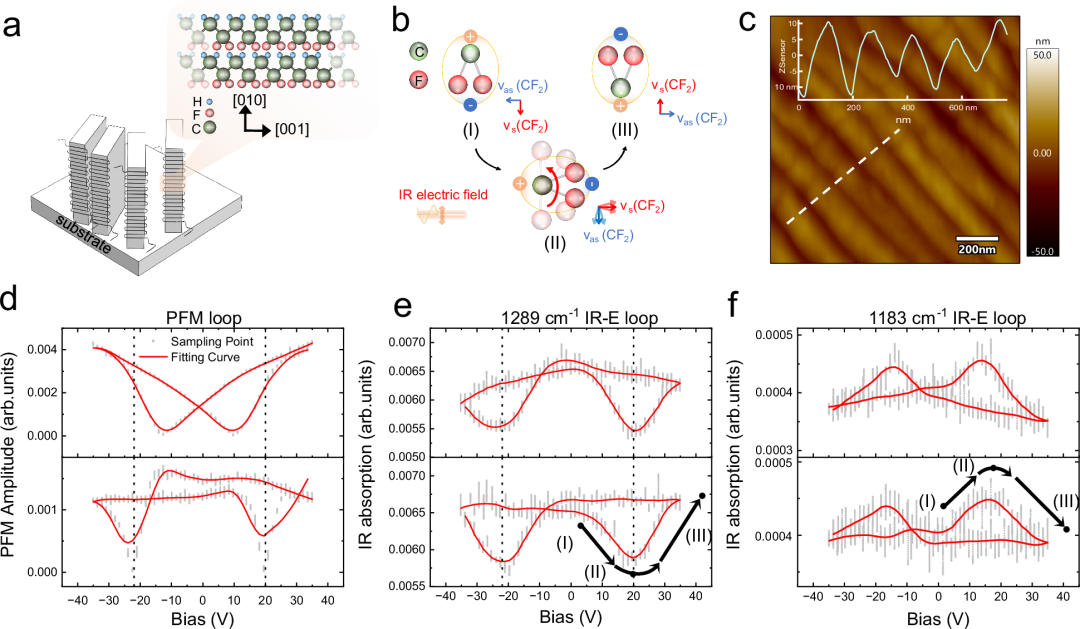

利用该方法,研究人员首先表征了edge-on型P(VDF-TrFE)薄膜铁电翻转过程中分子构象的演化(图2)。通过测量-CF2基团红外吸收强度随极性翻转中的改变(IR-E loop),并根据跃迁偶极矩的红外吸收光偏振方向依赖性进行分析,发现-CF2对称和反对称伸缩振动模态的红外吸收强度均随电压改变呈蝴蝶形回滞,且互为倒置。因此edge-on型P(VDF-TrFE)极化翻转是由-CF2的旋转驱动的。该结果验证了本方法特异性表征极性与分子构象演化的能力。此外,实验结果显示ePTFM信号不易受到静电力等因素干扰,因此可很好地规避在压电力显微镜中常见的由电荷注入等导致的假象。

图2 电压驱动edge-on型P(VDF-TrFE)中的CF2转动. a. edge-on结构示意图。b. CF2铁电翻转时CF2基团转动示意图。c. edge-on结构薄膜的原子力显微镜形貌表征。d. 压电力显微镜电滞回线。e. 1289 cm-1的IR-E loop结果。f. 1183 cm-1波数下的IR-E loop结果。

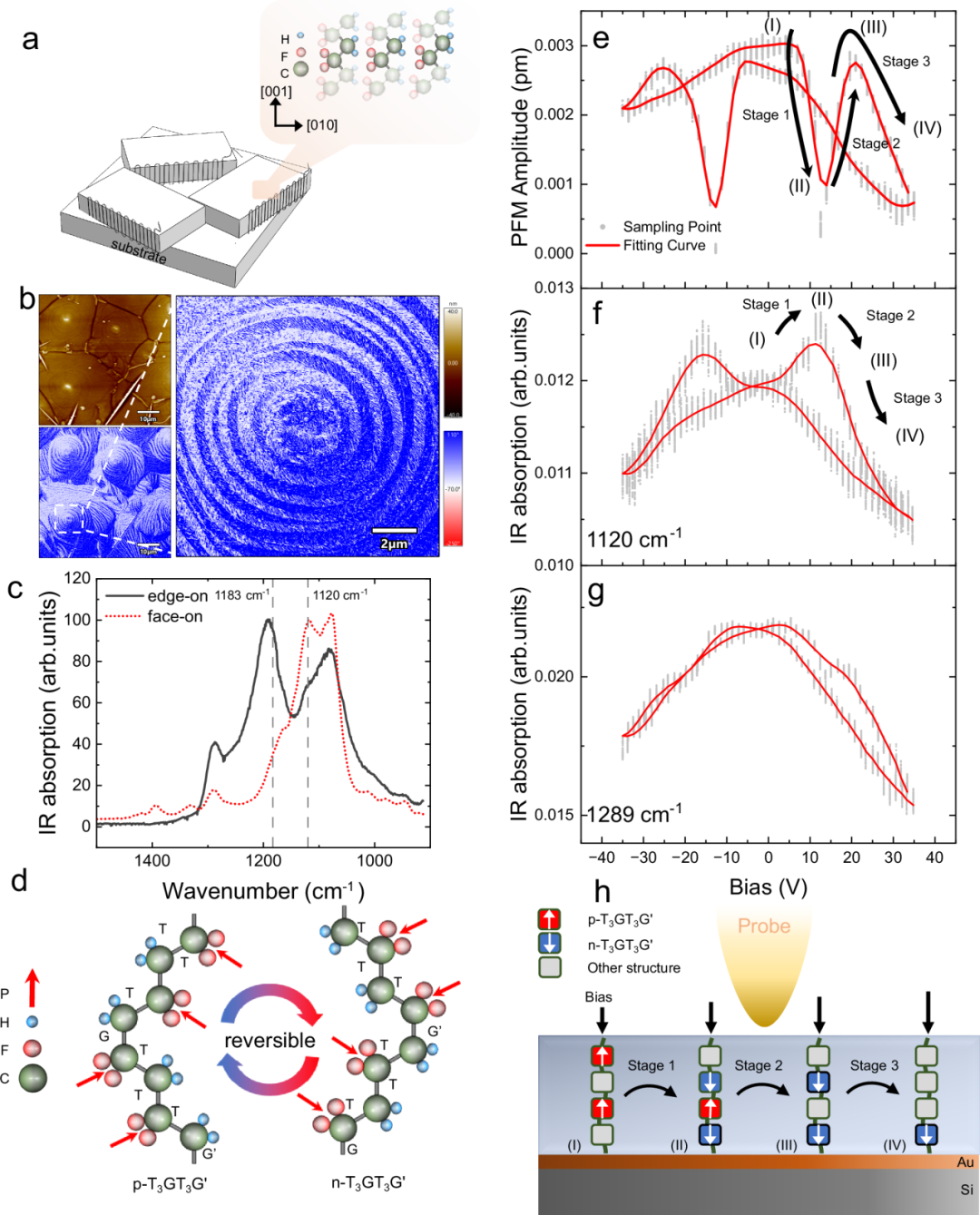

在上述工作基础上,研究人员进一步利用该方法对涡旋畴结构P(VDF-TrFE)的极性翻转结构机理进行探索(图3)。涡旋畴结构P(VDF-TrFE)具有face-on型空间结构。传统认为其自发极性方向主要沿面内方向。然而,face-on型P(VDF-TrFE)在面外方向上依然具有铁电性,其结构机理此前并不明确。研究人员通过该方法表征发现,face-on型P(VDF-TrFE)面外方向极性翻转并不由-CF2旋转驱动,这显著区别于edge-on型P(VDF-TrFE)。进一步实验结果显示,face-on型P(VDF-TrFE)中TTTG构象的红外回线出现蝴蝶回滞状演化形式。结合变电压红外成像分析,该研究提出了Trans(T)-Gauche(G)构象转变的极性翻转机制,即face-on型P(VDF-TrFE)面外极性翻转由应力和电场的共同作用下的链式构象转变驱动。

图3 face-on型P(VDF-TrFE)的表征及极性翻转模型:a. face-on结构示意图。b. 形貌及面内压电力显微镜表征结果。c. face-on及edge-on结构薄膜红外光谱对比。d. 正极化与负极化时聚合物链式构象示意图。e. 面外压电力显微镜电滞回线表征结果。f. 1120 cm-1的IR-E loop结果。g. 1289 cm-1的IR-E loop结果。h. 基于构象转变的极性翻转机制示意图。

综上所述,本研究提出了ePTFM表征方法。其结合原位电学调制、线偏振红外激励和原子力探针测量,成功实现了纳米尺度上极性与特定化学键/基团构象的关联分析。运用该方法,本工作分别研究了edge-on和face-on型P(VDF-TrFE)极化翻转的结构机理。相信ePTFM将为有机极性材料的力-电-化多场耦合研究提供新的视角,对于深入理解并精准调控极性聚合物性能具有重要价值。

研究成果以“Electrically Modulated Photothermal Force Microscopy for Revealing Molecular Conformation Changes During Polarization Switching at the Nanoscale”为题发表在国际知名期刊《Nature Communications》上。该工作由中山大学独立完成,物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张潇悦副教授、郑跃教授为论文通讯作者,博士研究生姚松佑为第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、广东省磁电物性基础学科研究中心和中山大学分析测试中心的大力支持。

4.上海交大李政道研究所严智明课题组在表面非周期超结构研究中取得新进展

近日,上海交通大学李政道研究所青年学者严智明课题组,在《Communications Materials》上发表题为《Adsorbate-induced formation of a surface-polarity-driven nonperiodic superstructure》的研究论文。该研究在叠层结构氧化物 PdCrO₂ 表面发现了由氢吸附驱动形成的非周期超结构,为新型材料在信息处理和催化等领域提供了新的思路。

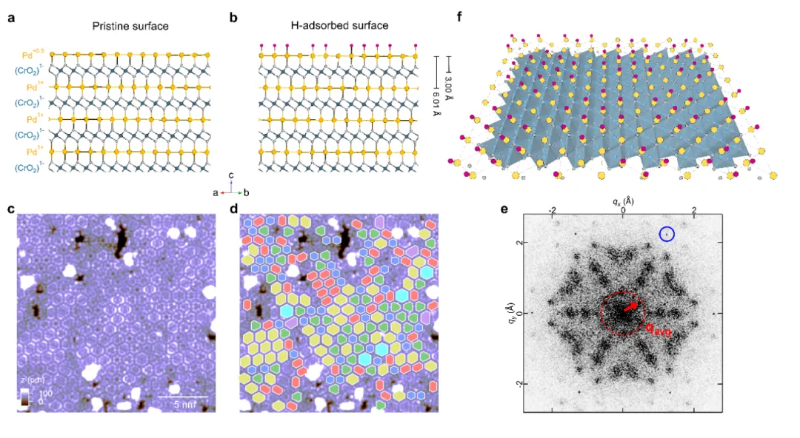

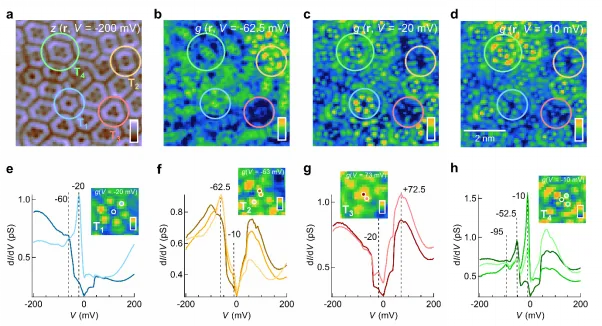

非周期或准周期表面结构因其空间分布的不规则性,被认为在信息存储与处理、表面催化等技术中具有独特优势。在这项研究中,作者们利用扫描隧道显微镜(STM)在原子尺度上对 PdCrO₂ 表面进行表征,发现氢原子在 Pd 层上通过吸附形成了一种由不同尺寸和几何形状的氢团簇构成、不具备明显空间周期性的平铺结构(见图1)。

图1 在PdCrO2的Pd表面、由氢吸附驱动形成的非周期性平铺相。a-b, 氢吸附前后的晶格结构示意图。c, 非周期性平铺结构的表面形貌图。d, 同 (c),图中不同颜色的六边形代表平铺结构内不同类型的氢团簇。e, (c) 的傅里叶变换。f, 非周期性平铺结构示意图(黄色为Pd表面的Pd原子,红色为氢原子)。

研究显示,该结构不仅在Pd原子层表面引发了电子结构的显著空间变化,还促使Pd-H化学键中出现高强度的振动模式。尤为引人注目的是,由于该结构所具有的空间自约束特性,以及Pd表面层与晶体内层之间较弱的相互作用,每个氢原子团簇都展现出高度局域化的电子状态。这种电子束缚态的能量分布与其团簇的几何形态密切相关,揭示了表面结构与电子性质之间的非线性关系。

图2 空间约束诱导在氢团簇内形成的电子束缚态。a, 平铺相表面形貌图。大小:(5 nm)2。b-d, 在相同位置,不同偏压下的差分电导图谱g(r, V)。e-f,点差分电导能谱显示不同类型氢团簇内形成的电子束缚态。

本研究的合作单位包括英国圣安德鲁斯大学(University of St Andrews)Peter Wahl教授课题组,以及德国马克斯·普朗克固体化学物理研究所(Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids)Andy Mackenzie 教授课题组。李政道研究所严智明副教授为论文第一作者及通讯作者,博士生郑渝为共同作者。