1.北理工团队在多光谱目标跟踪领域取得新突破

2.华中科技大学团队成果入选Chip2024 中国芯片科学十大进展

3.成果登Nature!复旦团队研发锡基钙钛矿太阳能电池,攻克无铅、可持续绿色光伏技术关键难题

4.处理器芯片全国重点实验室在SOSP 2025发表处理器静默错误研究,并于SIGOPS Strategic Workshop作专题报告

5.豪威集团OX05C:汽车行业首款全局快门HDR传感器 显著提升图像质量

1.北理工团队在多光谱目标跟踪领域取得新突破

近日,北京理工大学光电学院许廷发教授科研团队在多光谱目标跟踪领域取得新突破。针对传统RGB视觉在复杂航拍场景下存在的小目标难检测、密集遮挡严重和纹理特征退化等瓶颈问题,科研团队构建了全球首个无人机视角下的多光谱目标跟踪数据集(Multispectral Multi-Object Tracking,MMOT),提出了一种多光谱目标感知一体化目标跟踪方法,相关成果以《MMOT: The First Challenging Benchmark for Drone-based Multispectral Multi-Object Tracking》为题,发表于NeurIPS 2025(Conference on Neural Information Processing Systems),该会议为人工智能与机器学习领域的顶级国际学术会议(CCF-A类)。论文第一作者为北京理工大学李天昊博士研究生,通讯作者为许廷发教授和李佳男长聘副教授。

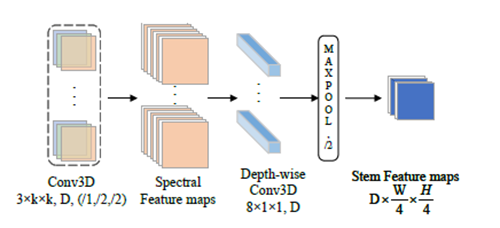

多光谱目标跟踪框架主要包括Spectral 3D-Stem模块、旋转感知卡尔曼滤波器和端到端旋转自适应Transformer架构,具体如图1所示。

图1 多光谱目标跟踪框架图

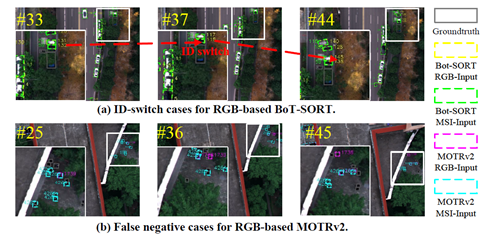

该方法通过光谱空间联合建模和引入目标旋转角度状态参数,显著提升光谱信息表达能力,实现了精准的多光谱小目标检测和目标间关联,降低了误检、漏检及ID转换次数,如图2所示。

图2 多光谱输入和RGB输入的ID转换和漏检对比

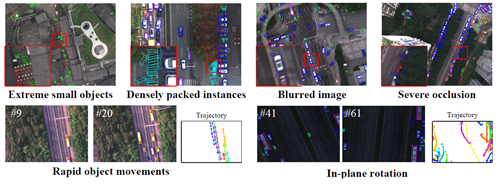

团队构建了首个国内外无人机航拍多光谱目标数据集。其覆盖城市街区、交通枢纽、运动场地等多种真实场景的航拍视频,包含125段视频序列、48万余个高精度标注目标框,涵盖8个典型类别(行人、汽车、自行车等)。多光谱成像跨越可见光至近红外范围,涵盖多种挑战场景如极小目标、密集目标、图像模糊、严重遮挡、快速运动和平面内旋转等,如图3所示。

图3 数据集多种挑战场景

MMOT发布填补了国内外无人机多光谱目标跟踪领域空白,为研究人员提供了首个统一基准与开源框架。该工作突破了传统视觉感知对空间特征的依赖,充分利用光谱维度的差异性,为未来跨模态融合感知、复杂环境下的智能无人系统识别与跟踪奠定了重要基础。

论文详情:Tianhao Li, Tingfa Xu, Ying Wang, Haolin Qin, Xu Lin and Jianan Li. MMOT: The First Challenging Benchmark for Drone-based Multispectral Multi-Object Tracking[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2025(来源: 北京理工大学)

2.华中科技大学团队成果入选Chip2024 中国芯片科学十大进展

10月15日,在第三届芯片大会暨Chip 2024中国芯片科学十大进展颁奖典礼上,我院臧剑锋、唐瀚川团队成果“全降解植入式颅内生理信号无线监测超凝胶芯片”入选,Chip期刊主编、深圳大学校长毛军发院士与长城企业战略研究所所长,长城战略咨询董事长武文生先生共同为“Chip 2024中国芯片科学十大进展”颁奖。

“十大进展”颁奖现场

右起第三位唐瀚川 右起第七位毛军发院士

全降解植入式颅内生理信号无线监测超凝胶芯片是臧剑锋、姜晓兵团队联合新加坡南洋理工大学陈晓东团队开发了一种原创的超凝胶超声传感芯片,该传感芯片基于团队首创的超凝胶声波频移传感机制,其尺寸小于2毫米,可注射植入并按需降解,通过外部超声无线监测颅内生理信号,极大减轻了患者痛苦和感染风险。

成果原文:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07334-y

据悉,与现有商业化有线监测设备相比,可注射超凝胶超声传感器甚至能够检测到人体微小的生理波动,如呼吸运动引起的细微颅压变化等,并在能耗、无热效应等方面表现出极大优势。未来,这种传感器还可应用于人体其他部位,有望为临床智能诊疗带来全新的技术范式。

第三届芯片大会暨Chip 2024中国芯片科学十大进展颁奖典礼在10月14日-16日于深圳举办,深圳市领导、院士嘉宾、产学研各界1500余人共同参与。

Chip(ISSN:2772-2724,CN:31-2189/O4)是全球唯一聚焦芯片类研究的综合性国际期刊,已入选由中国科协、教育部、科技部、中科院等单位联合实施的“中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目”“中国科技期刊卓越行动计划二期项目-英文梯队期刊”,为科技部鼓励发表“三类高质量论文”期刊之一。(来源: HUST集成电路学院)

3.成果登Nature!复旦团队研发锡基钙钛矿太阳能电池,攻克无铅、可持续绿色光伏技术关键难题

长期以来,高性能钙钛矿太阳能电池高度依赖铅元素,带来了巨大的环境和健康隐患,难道高性能光伏材料必须含铅?其实未必!

不依赖有毒的铅元素,只借助绿色无害的锡元素,复旦大学智能材料与未来能源创新学院梁佳青年研究员团队研发出的锡基钙钛矿太阳能电池不仅实现了全生命周期无害,甚至突破了光电转换效率的世界纪录。

这一创新成果攻克了无铅、可持续绿色光伏技术的关键难题,标志我国在清洁能源材料领域再获突破,未来有望融入人类日常生活。

相关成果以《基于均一埋底界面的锡基钙钛矿太阳能电池》(Tin-based perovskite solar cells with a homogeneous buried interface)为题,于北京时间10月15日晚间在《自然》(Nature)期刊以加速预览的形式在线发表。

以“锡”代“铅”破解环保与性能的两难问题

在全球清洁能源的竞赛中,钙钛矿太阳能电池以高效率、低成本和易加工等优势成为新一代光伏技术的热门方向。

然而,这一技术体系的核心材料含铅,潜在的环境与健康风险始终如“达摩克利斯之剑”般悬于头顶。如何在兼顾性能的前提下摆脱“铅”的束缚,实现真正绿色无害的光伏发电?这是国际学界亟待解决的关键问题。

自2021年回国加入复旦,梁佳团队便投身“追光”之路,致力于破解这一问题。为实现绿色无害化,他们将目光锁定在同样具有优异光电特性、但环境友好的“锡”元素上。“我们的目标很明确,就是打造一款真正绿色、全生命周期无害的太阳能电池。”他表示。

锡基钙钛矿因具有理想带隙、高迁移率和良好环境相容性,被视为最具潜力的无铅替代体系。然而,由于锡离子易氧化、晶体结构不稳定、界面缺陷多等问题,其性能长期停滞不前。长久以来,传统研究更多借用铅基钙钛矿的功能层来提高效率,很少有人另辟蹊径,彻底摒弃这些功能层,重新寻找新型的、和锡基钙钛矿更匹配的功能层来提升效率。

锡基虽足够绿色无害,但是性能存在“扯后腿”问题。梁佳团队起初发现其光电转换效率非常低,不到10%。同时,铅基和锌基在晶体生长动力学和薄膜成膜机理上存在本质差异。可以说,以“锡”代“铅”是一次走出“舒适圈”的挑战。

过去五年,梁佳团队围绕缺陷调控、界面优化、载流子抽取和功能层设计等关键科学问题持续攻关,系统建立了从材料生长到能带调控和界面工程的完整技术体系,成功制备出绿色环保和转换高效的锡基钙钛矿太阳能电池。

锡基钙钛矿太阳能电池

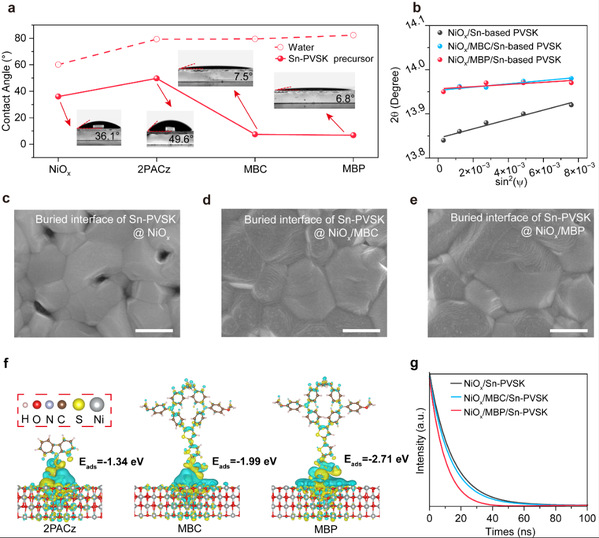

这一成果经第三方权威认证,光电转换效率达到了17.7%,打破了此前16.5%左右的钙钛矿光电转换效率世界纪录,成为目前锡基钙钛矿太阳能电池转换效率的世界第一。

“这项技术已经实现真正的无铅化,解决了目前行业中铅基钙钛矿的铅毒性问题。未来,我们会继续通过各种方式对其功能层进行调节,以实现更高效率和更稳定的目标。”梁佳总结。

设计双层空穴传输层光电转换效率突破世界纪录

在这条“追光”之路上,团队经历了5年的研究探索,相关研究成果先后发表于Nature Communications、Joule、Advanced Energy Materials和Advanced Functional Materials,聚焦缺陷调控、界面优化、载流子抽取和功能层设计等关键问题。

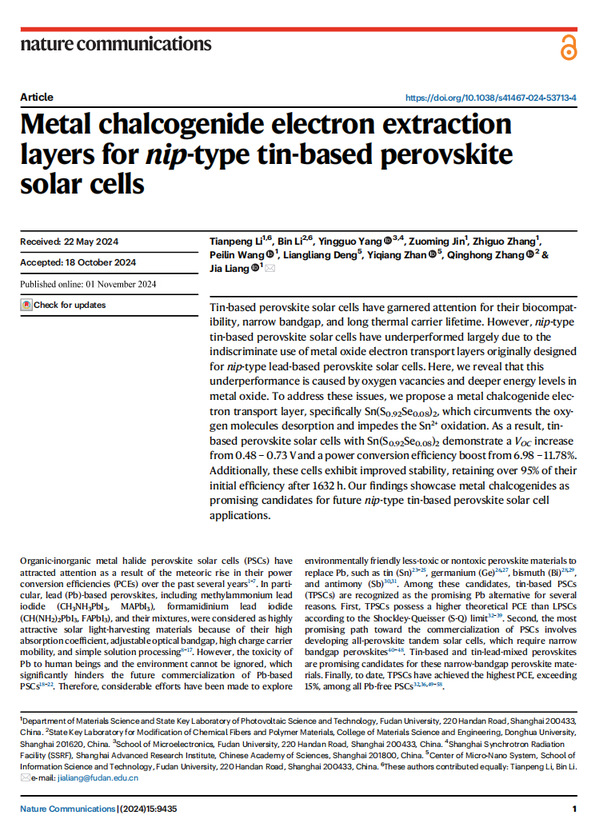

团队此前关于金属氧化物功能层的研究发表于2024年的Nature Communications上,文中提出了一种新型金属硫族化物功能层材料,改善了金属氧化物功能层表面氧空位诱导锡基钙钛矿材料分解的问题,这为他们制备出更高效率的太阳能电池提供了理论基础。

2024 Nature Communications

从机理上看,锡基钙钛矿太阳能电池总共有三个功能层,分别是电子传输层、空穴传输层和锡基钙钛矿层。在反式结构中,器件性能高度依赖于空穴传输层的质量。理想的空穴传输层不仅需要具有高效的空穴提取与界面缺陷钝化能力,还应精确调控薄膜的成核动力学、相分布、应力分别及微观结构等。

目前,该领域太阳能电池多采用高分子聚合物(PEDOT:PSS)作为空穴传输层材料,然而该聚合物固有的吸湿性、酸性以及对紫外光和水分敏感等特性将加速锡基钙钛矿材料的氧化与降解,大幅限制器件的效率和稳定性。

面对这一挑战,团队独辟蹊径,提出了一种巧妙的“双层空穴传输层”结构。该结构以稳定性优异的氧化镍为底层基底,并在其上构筑一层自组装单分子层(SAM),从而形成均一且功能协同的复合功能层。“氧化镍与钙钛矿直接接触,表面的氧空位会引起锡基钙钛矿的分解,自组装的分子层能够分隔开它们。”梁佳解释。

“双层空穴传输层”诱导高质量锡基钙钛矿薄膜

这一复合功能层如同一套“量身定制”的生长模板,一方面大幅改善了溶液在表面的铺展能力,引导形成高质量、低缺陷的薄膜;另一方面,它具备了卓越的空穴提取和界面钝化能力,让光生电流能够更高效地输出。

光电转换性能

正是这一创新设计,实现了更高的载流子传输效率,最终研究团队制备的太阳能电池实现了世界纪录级光电转换效率。在稳定性方面,由于摆脱了PEDOT:PSS空穴传输层材料,电池的稳定性也实现了质的飞跃。实验表明,封装后的器件在连续运行数月后,性能几乎保持不变,解决了该领域最棘手的不稳定难题。

产业化应用加速锡基光伏更适合与人类“零距离”

依托前期成果,梁佳团队同步开展了大面积电池制备与可扩展性研究,推进技术从实验走向应用。

锡基钙钛矿太阳能模组

通过优化溶液工艺与薄膜沉积方法,团队成功制备出数平方厘米级的高质量锡基钙钛矿薄膜,实现了在大面积器件上的纪录级效率。这一成果表明,该技术具备优异的可放大性和工程兼容性,为未来产业化应用奠定了坚实基础。

“在材料成本上,锡基太阳能电池的理论成本不仅比硅基低很多,而且能够与柔性基底、印刷电子及卷对卷制造工艺深度兼容。”梁佳介绍,与传统铅基体系相比,锡基体系不仅原料丰富、环境友好、无毒可降解,而且其禁带宽度也更接近理想光伏材料的理论值,更有利于实现高光电转换效率和大面积低成本制备的统一。

此外,锡基太阳能电池的弱光发电性也十分突出。目前使用的室内光伏,通常借助硅基电池,其光电转换效率在10%左右,而新技术的转换效率目前已经达到30%左右。

“这项技术特别适合在与人类密切接触的能源领域发挥作用。”梁佳举例道,汽车车顶可以直接使用该太阳能电池,在实现稳定发电的同时,有效避免铅元素带来的中毒隐患。

下一步,团队希望与相关领域企业建立合作,建设实验基地,推进锡基钙钛矿太阳能电池的产业化。未来,这一绿色光伏技术有望在光伏建筑一体化、可穿戴能源器件、汽车车顶以及离网清洁供能系统等领域实现广泛部署。

梁佳团队合影

复旦大学智能材料与未来能源创新学院梁佳青年研究员、上海交通大学戚亚冰教授和南京理工大学徐勃教授为该论文共同通讯作者。复旦大学智能材料与未来能源创新学院博士研究生李天朋为第一作者,本科生王沛林为第三作者。合作单位包括同济大学、太原理工大学等。研究工作得到了复旦大学智能材料与未来能源创新学院和国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09724-2

(来源: 复旦大学)

4.处理器芯片全国重点实验室在SOSP 2025发表处理器静默错误研究,并于SIGOPS Strategic Workshop作专题报告

处理器芯片全国重点实验室(以下简称“实验室”)在处理器静默错误 (CPU Silent Execution Error, SCEE) 方面的相关研究取得重要进展,首次提出了低开销的数据中心在线静默错误检测方法,相关成果发表于操作系统领域顶级会议SOSP 2025, 并在ACM SIGOPS战略性研讨会 (SIGOPS Strategic Workshop) 2025 会议上展示。

随着芯片制程不断演进与工艺复杂度提升,处理器的可靠性问题日益突出。如今在拥有大规模CPU的数据中心环境中,处理器逐渐展现了一种全新的静默错误(CPU Silent Execution Error, SCEE),它会在不被现有容错系统察觉的情况下,悄然破坏应用的执行逻辑与数据,对系统安全和数据完整性构成严重威胁。Google、亚马逊AWS和阿里巴巴等科技巨头都报告了大量CPU错误发生的现象。该种错误会导致静默数据损坏(Silent Data Corruption),严重时可能导致用户数据(User Data)被悄然破坏,进而引发严重后果。

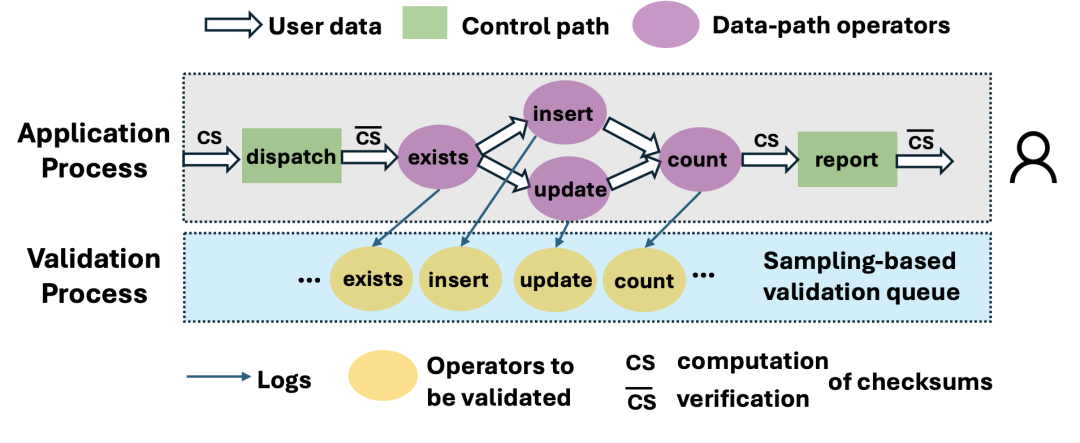

针对上述挑战,实验室提出了目前为止第一个面向处理器静默错误的在线检测系统,并完成论文《Orthrus: Efficient and Timely Detection of Silent User Data Corruption in the Cloud with Resource-Adaptive Computation Validation》,第一作者为实验室博士生刘晨骁,指导教师为崔慧敏、杜子东、王晨曦等。论文在跨编程语言、运行时、操作系统构建全新的程序语义感知的数据中心系统软件(Semantics-Aware Cloud)的思路框架下,以极低的运行时性能开销(约2%-6%),实现了静默错误的高效检测,显著提升了数据中心服务的可靠性。Orthrus观察到:云应用程序的代码结构通常可分为控制路径(Control Path)和数据路径(Data Path)。控制路径负责调度与分发等控制逻辑,不直接操作用户数据;数据路径则执行对用户数据的具体操作。为此Orthrus设计了一种混合策略:对控制路径采取校验和方式,对数据路径采取重新执行方式,以此实现高效的错误检测。同时为支撑该机制,Orthrus在编译、系统与运行时层面引入了一系列创新技术(见图1)。

图1 Orhturs SCEE在线检验系统设计框架

在SIGOPS Stragetic Workshop上,报告《The Core Problem with Cores: It's All About the Software》进一步基于该研究讨论了新型处理器静默错误给数据中心带来的全新挑战。报告提出,处理器静默错误这一核心问题在高性能计算、数据中心领域非常关键,并且可以用软件方法来实现低开销、高效率的静默错误检测。

SOSP

第31届ACM操作系统原理研讨会(SOSP 2025,Symposium on Operating Systems Principles)于2025年10月13日至16日在韩国首尔举行。SOSP是计算机操作系统领域最重要的两大国际会议之一,本届录用率约为17.7%。会议由ACM SIGOPS组织,汇聚了来自学术界和工业界的专家,展示涵盖操作系统设计、实现、分析、评估与部署等全方位的创新研究和实践经验。SOSP强调新颖性和实用性,促进操作系统及相关领域的理论与工程技术的深度交流和融合。

首届SOSP Strategic Workshop 2025(操作系统原理战略研讨会)聚焦于操作系统与计算领域在过去十年间因硬件演进、分布式系统、AI驱动自动化及异构计算广泛应用所发生的深刻变革。本次研讨会以2015年SOSP历史日为基础,融汇历史经验和前瞻视野,邀请多个国家和地区的图灵奖获得者、资深学者、领域奠基人及新生代研究者,共同探讨并绘制未来五年操作系统研究的战略路线图。本次研讨会与SOSP 2025主会议在首尔同期举办。

处理器芯片全国重点实验室依托中国科学院计算技术研究所,是中国科学院批准正式启动建设的首批重点实验室之一,并被科技部遴选为首批 20个标杆全国重点实验室,2022年5月开始建设。实验室学术委员会主任为孙凝晖院士,实验室主任为陈云霁研究员。实验室近年来获得了处理器芯片领域首个国家自然科学奖等6项国家级科技奖励;在处理器芯片领域国际顶级会议发表论文的数量长期列居中国第一;在国际上成功开创了深度学习处理器等热门研究方向;直接或间接孵化了总市值数千亿元的国产处理器产业头部企业。(来源: 处理器芯片全国重点实验室)

5.豪威集团OX05C:汽车行业首款全局快门HDR传感器 显著提升图像质量

豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟和显示技术等半导体解决方案开发商,10月7日发布了其广受欢迎的Nyxel®近红外技术家族中的全新产品:OX05C传感器。该传感器是汽车行业首款且唯一一款500万像素背照式(BSI)全局快门高动态范围(HDR)传感器,专门用于舱内驾驶员监测系统(DMS)与乘员监测系统(OMS)。

OX05C全局快门HDR传感器能够清晰捕捉整个座舱的图像,即使在高亮度照明环境下,也能提升算法精准度。该传感器像素尺寸仅2.2微米,并采用豪威集团突破性的Nyxel®近红外技术,在940纳米近红外波长下实现了全球领先的量子效率,可进一步增强暗态下的DMS与OMS性能。此外,OX05C传感器集成了片上RGB-IR分离功能,可以通过虚拟通道分别输出分离后的RGB和IR数据,无需专用图像信号处理器(ISP)及后端处理,从而为其他任务释放出更多带宽。

OX05C1S封装尺寸仅为6.61毫米×5.34毫米,比前代产品OX05B(7.94毫米×6.34毫米)减少30%,为汽车厂商提供了更高的设计灵活性,允许摄像头在驾驶舱内的多个位置进行安装。不仅如此,从OX05B升级至新一代OX05C时,厂商无需更换摄像头镜头,因此在设计和成本上具有显著优势。

豪威集团汽车产品市场总监吴鹏博士表示:“我们将豪威集团在安防摄像头领域顶尖的HDR技术与RGB-IR处理算法应用于汽车市场,这是推动DMS与OMS摄像头技术进步的重要一步。” 吴鹏博士补充道:“我们的OX05C传感器拥有行业领先的感知性能。即使在强光环境下,驾驶员面部也不会出现过曝,摄像头仍能检测出驾驶员是否处于分心或疲劳状态。DMS摄像头是高级驾驶辅助系统(ADAS)的关键安全组件,这也是我们不断优化该类产品的核心驱动力。”

Smart Eye创新与战略合作伙伴关系副总裁Detlef Wilke指出:“全局快门结合HDR功能与Nyxel®近红外灵敏度,使OX05C成为舱内成像技术的一大突破。无论是强光直射还是近乎黑暗的环境,该产品都能保持算法稳定,精准追踪驾驶员注意力与乘员状态;同时,其更小的尺寸也使厂商能够灵活选择摄像头安装位置。”

与卷帘快门HDR传感器相比,全局快门HDR传感器OX05C能够有效避免舱内其他红外光源的干扰,显著提升RGB图像质量,并为实际应用场景提供更多拍摄方案与功能扩展空间。OX05C传感器还集成了网络安全功能,支持单摄像头同时监测驾乘人员,有效减少系统复杂度、成本和占用空间。此外,豪威集团在开发该传感器过程中得到了生态系统合作伙伴的大力支持,致力于为汽车厂商提供完整的无缝解决方案。

OX05C传感器采用豪威集团堆叠式a-CSP™封装,并提供重构晶圆(COB)版本,满足需要灵活定制专属封装的设计需求。该传感器拥有彩色滤光片阵列RGB-IR与单色两种设计版本。产品现已出样,预计将于2026年投入量产。产品现已出样,预计将于2026年投入量产。