1.突破性能瓶颈,上海交大张卫平团队实现“近完美”宽带量子存储

2.上海交大钱小石教授团队发文综述铁电—二维材料杂化体系,开辟后摩尔时代电子器件研究新方向

3.中国科学院研究发现石墨烯中载流子浓度的尺寸依赖效应

4.西安交通大学邵金友、孙柏教授团队在钙钛矿基光电忆阻器领域取得重要进展

5.西安交大科研团队在高比能硅基电池电解液设计方面取得新进展

1.突破性能瓶颈,上海交大张卫平团队实现“近完美”宽带量子存储

上海交通大学物理与天文学院讲席教授,李政道研究所兼职研究员张卫平团队,在量子信息存储领域取得重大突破,成功实现了一种高效率高保真、低噪声的宽带量子存储新技术。该团队揭示了量子存储中光-原子时空变换的本质,发展了智能控制的自旋波压缩技术,突破了现有量子存储中高效率与低噪声无法兼容的性能瓶颈。在60 MHz带宽下,实现了94.6%的存储效率和98.91%的量子保真度,噪声低至0.026光子/脉冲。相关研究成果近日以《Near-Perfect Broadband Quantum Memory Enabled by Intelligent Spin-Wave Compaction》为题发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters),并被美国物理学会(APS)网站选为“Synopsis”专题报道。

APS Physics网站上Synopsis专题报道

量子存储器是实现量子通信网络、量子计算与量子中继的核心器件,其性能直接决定了量子信息处理的效率与可靠性。传统量子存储方案在提升存储效率的同时,往往会放大系统中的四波混频(FWM)噪声,导致量子态失真,严重制约了其在高带宽、单光子水平下的实用化进程。如何在保持高效率的同时有效抑制噪声,成为量子信息领域长期未解的关键难题。

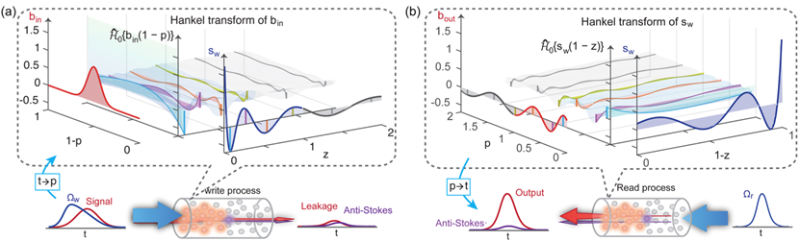

针对这一挑战,该研究团队从光与原子相互作用的基本机制出发,首次揭示了光脉冲时域波形与原子自旋波空间分布之间的汉克尔时空变换映射关系,如图1所示。基于此,团队提出并实验验证了一种智能光控自旋波压缩策略,通过优化控制光脉冲的时域形状,使激发出的自旋波在空间上高度局域化,从而在不增加噪声的前提下显著提升存储效率与保真度。

图1. 拉曼量子存储器中的汉克尔时空变换映射关系。(a)写入过程中生成的自旋波空间分布是输入光场的汉克尔谱。(a)读出过程中输出光场的时间波形是自旋波的汉克尔谱。

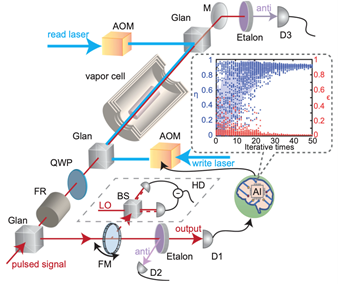

实验中,研究团队采用差分进化算法,对控制光脉冲进行智能优化,在热原子铷(87Rb)气体中实现了对17纳秒光脉冲的高效存储与读取。结果显示,该方案在单光子输入条件下,实现了94.6%±1%的存储效率与98.91%±0.1%的量子保真度,噪声水平低至0.026±0.012光子/脉冲,信噪比高达38.8,噪声-效率比仅为0.028,是高带宽存储体系首次效率突破90%的可实用瓶颈。

图2. 智能自旋波压缩策略实现近完美量子存储实验装置及结果

该成果不仅首次在宽带条件下实现了“近完美”的量子存储性能,也为构建高速量子通信网络、量子中继器及连续变量量子信息系统提供了关键技术支撑。该技术可显著提升量子密钥分发(QKD)系统的传输速率与距离,未来在500公里以上量子通信链路中具有重要应用潜力。

该论文第一作者是上海交通大学物理与天文学院郭进先副研究员,共同通信作者为郭进先,华东师范大学陈丽清教授,上海交通大学张卫平教授。该项工作获得了合肥国家实验室、上海市量子科学中心、国家自然科学基金委、量子科技创新2030计划、上海市科委及教委、中国博士后基金会等项目的资助。 作者: 叶丹 供稿单位: 物理与天文学院

2.上海交大钱小石教授团队发文综述铁电—二维材料杂化体系,开辟后摩尔时代电子器件研究新方向

11月13日,上海交大机械与动力工程学院钱小石教授团队、生物医学工程学院钱大宏教授团队与法国斯特拉斯堡大学纳米化学实验室等研究团队合作,在国际期刊Advanced Materials上发表综述论文“Ferroelectric Hybrids Harnessing Multifunctionality of 2D Semiconductors in the Post-Moore Era”,对铁电材料、二维半导体及功能分子在后摩尔时代电子器件中的融合发展进行了系统性总结与前瞻性展望。这是该领域首篇系统探讨“铁电—二维—分子”三元杂化体系在逻辑、存储及类脑计算等多功能电子学中协同机理与应用前景的综述性成果。博士后邱海欣为论文第一作者,钱小石教授和法国斯特拉斯堡大学Paolo Samorì教授为共同通讯作者。

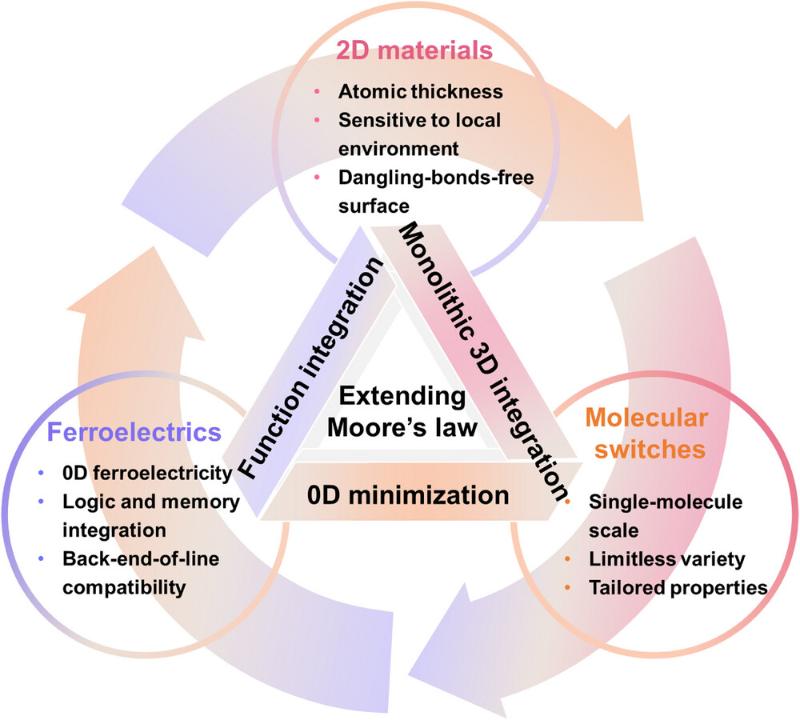

由铁电材料、二维半导体和功能分子开关构成的混合平台有望满足后摩尔时代对高集成密度与多功能性能同时兼具的需求

随着传统硅基器件的微缩逼近物理极限,信息技术正面临“摩尔定律终结”的时代挑战。铁电材料由于其可逆极化、电学非易失性与强场响应等特性,为能效提升与架构革新提供了重要突破口。二维半导体则以原子级厚度、可调带隙与无悬挂键界面特性,为异质集成与超薄电子器件奠定基础。同时,功能分子凭借其可设计的化学结构和可逆刺激响应特性,为材料体系引入了全新的可编程维度。综述指出,铁电材料、二维半导体与功能分子结合,可构建具备电、光、热等多物理场协同调控能力的杂化体系,实现跨越传统逻辑与存储边界的多功能耦合器件,为低功耗、高密度、可重构电子学开辟新思路。

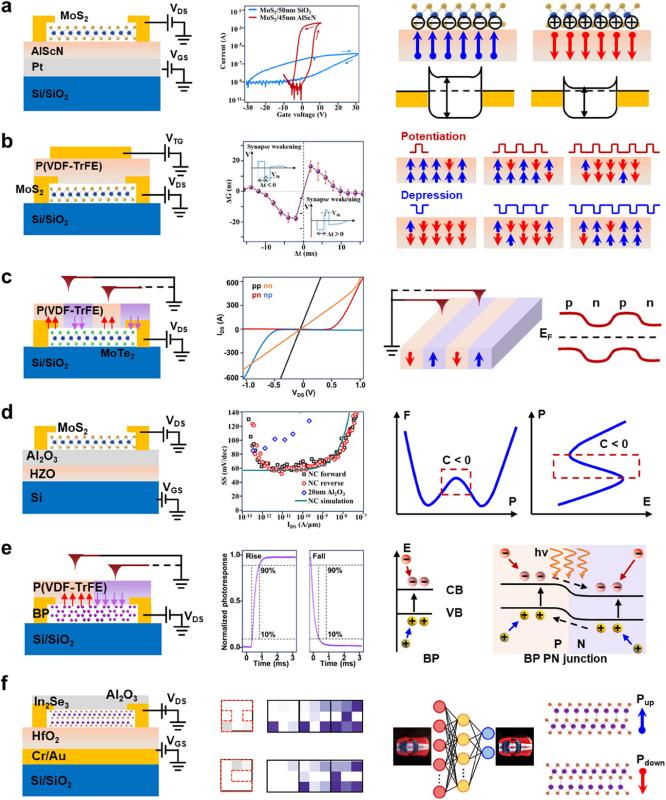

面向下一代数字电子的代表性二维铁电晶体管:器件架构、功能特性与运行机制

论文系统总结了铁电/二维异质结在非易失存储、逻辑运算、神经形态计算及光电耦合等方向的应用进展,并进一步从材料维度和系统集成层面进行了全面分析与展望。在材料层面,综述介绍了铁电无机薄膜、聚合物铁电体、二维铁电体及分子铁电等多类体系的极化机制、尺寸效应与结构调控策略,阐明了其在高密度集成和多功能响应中的关键作用。该论文指出分子层的引入可以通过偶极—偶极相互作用或电荷转移效应实现局域电势调制,还能赋予体系光、电、热等外场响应的多维可编程特性,从而实现动态可重构的电子行为。分子功能化策略将成为实现多态信息存储、光电可编程逻辑与仿生突触器件的关键途径,为构建可自主调节与学习的电子系统提供支撑。论文提出,基于这些高密度、多功能材料的三维异质集成架构,可通过垂直堆叠与低温加工技术,实现逻辑—存储—感知模块的无缝集成,为超高密度、低功耗电子系统提供有效路径。未来铁电—二维—分子复合体系可在CMOS后端兼容条件下实现垂直异质互联,从而突破平面微缩的限制,形成具备时空可重构性与多模态交互能力的新型芯片架构。

论文进一步展望了铁电—二维—分子杂化体系在智能感知、可穿戴电子、量子功能器件等领域的应用前景,并提出“从极化控制到功能重构”的发展路径。随着铁电调控机制与二维界面工程的不断完善,相关体系有望在低能耗神经网络计算、柔性人工皮肤、量子逻辑门及光电自学习系统等方面展现独特优势。未来,铁电、二维材料与功能分子的深度融合将推动电子学从静态开关逻辑向动态可重构与智能感知范式的转变,成为实现后摩尔时代信息体系革新的重要推动力,多学科交叉也将成为驱动材料创新与器件集成的核心力量。

本研究得到国家自然科学基金委卓越创新群体项目、科技活动专项项目、国家重点研发计划等项目的资助。

3.中国科学院研究发现石墨烯中载流子浓度的尺寸依赖效应

提高量子电阻芯片中霍尔器件的集成密度,是实现量子电阻多量值的关键。然而,霍尔器件尺寸微缩是否影响石墨烯基量子电阻性能,成为该领域亟待研究的科学问题之一。

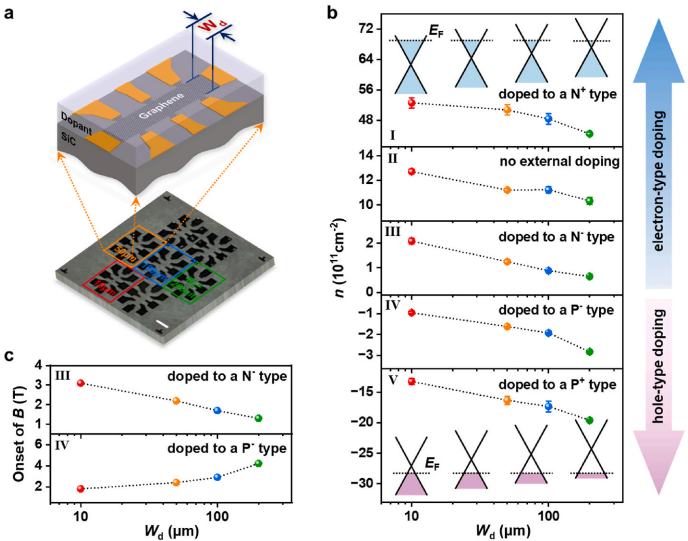

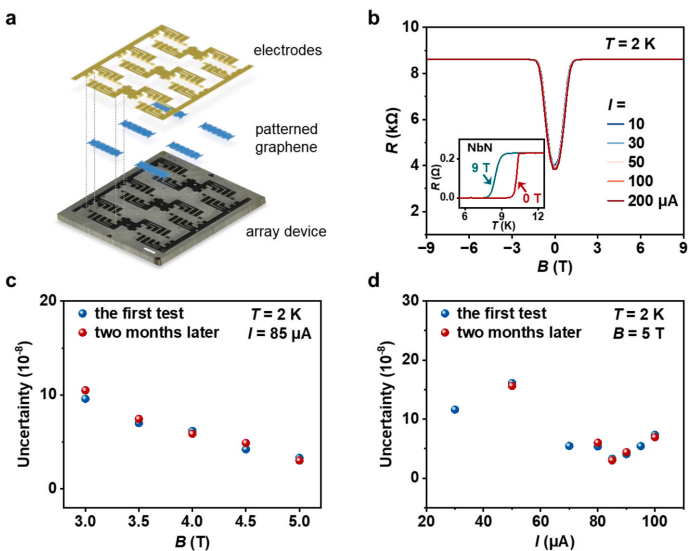

针对上述问题,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队,在同一石墨烯单晶衬底上,制备出具有不同沟道宽度的霍尔器件。实验结果表明,宽度减小导致实现完全量子化所需的磁场强度升高。研究团队通过费米速度测量与角分辨光电子能谱(ARPES)分析发现,能带结构变化和电子—电子相互作用是引起上述尺寸依赖效应的主要原因。团队进一步结合有限数据下的机器学习分析,确定了约360μm的沟道宽度,是电阻量值不确定度与提高器件集成度之间的优化平衡点,并基于此制备出输出量值为8.604kΩ的石墨烯量子电阻阵列。

团队通过制备不同沟道宽度的石墨烯霍尔器件,并旋涂掺杂剂,精确调控载流子类型和密度。测量结果发现,石墨烯霍尔器件中的载流子密度随沟道宽度变化呈现规律性差异,即在电子掺杂条件下,载流子密度随沟道宽度增加而降低;在空穴掺杂条件下,则相反。这一现象在沟道宽度≤400μm时尤为明显,直接影响了器件进入量子化霍尔平台所需的磁场阈值。

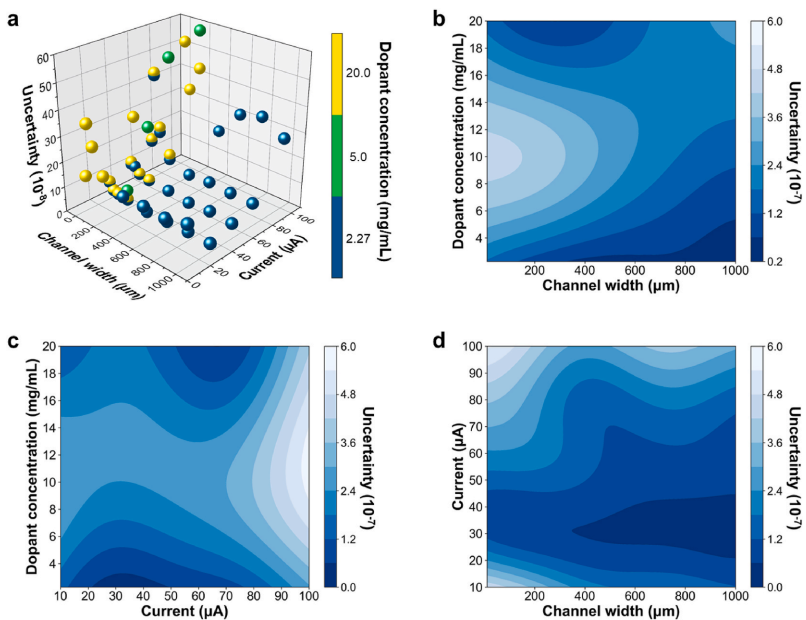

为揭示其物理机制,团队结合输运测量与ARPES,发现器件尺寸变化会导致石墨烯能带结构的细微重整化。费米速度测量进一步证实,电子—电子相互作用与尺寸效应共同改变了狄拉克锥形状,从而引起载流子密度随尺寸变化。基于此规律,团队采用支持向量回归(SVR)机器学习模型,对沟道宽度等参数进行协同优化,确定了约360μm为电阻不确定度与集成密度间的最佳平衡点,并据此制备输出量值为8.604kΩ的量子霍尔电阻阵列。该阵列在约±1.5T磁场下,即可进入量子化平台,并于85μA电流下,达到3.0×10⁻⁸的最低不确定度。

该研究揭示了石墨烯量子霍尔器件中,载流子密度的显著尺寸依赖效应,为高性能、多量值的量子电阻器件设计提供了关键依据。

近日,相关研究成果发表在Materials Today Physics上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、上海市等的支持。

不同沟道宽度石墨烯霍尔器件中载流子随沟道宽度的变化情况

基于机器学习SVR模型预测的器件不确定度与掺杂浓度、电流、沟道宽度之间的关系图

输出量值为8.604kΩ的量子电阻阵列照片和高精度测量结果

4.西安交通大学邵金友、孙柏教授团队在钙钛矿基光电忆阻器领域取得重要进展

,并开发有效的抑制策略,对于进一步推动光电子器件的发展具有重要意义。

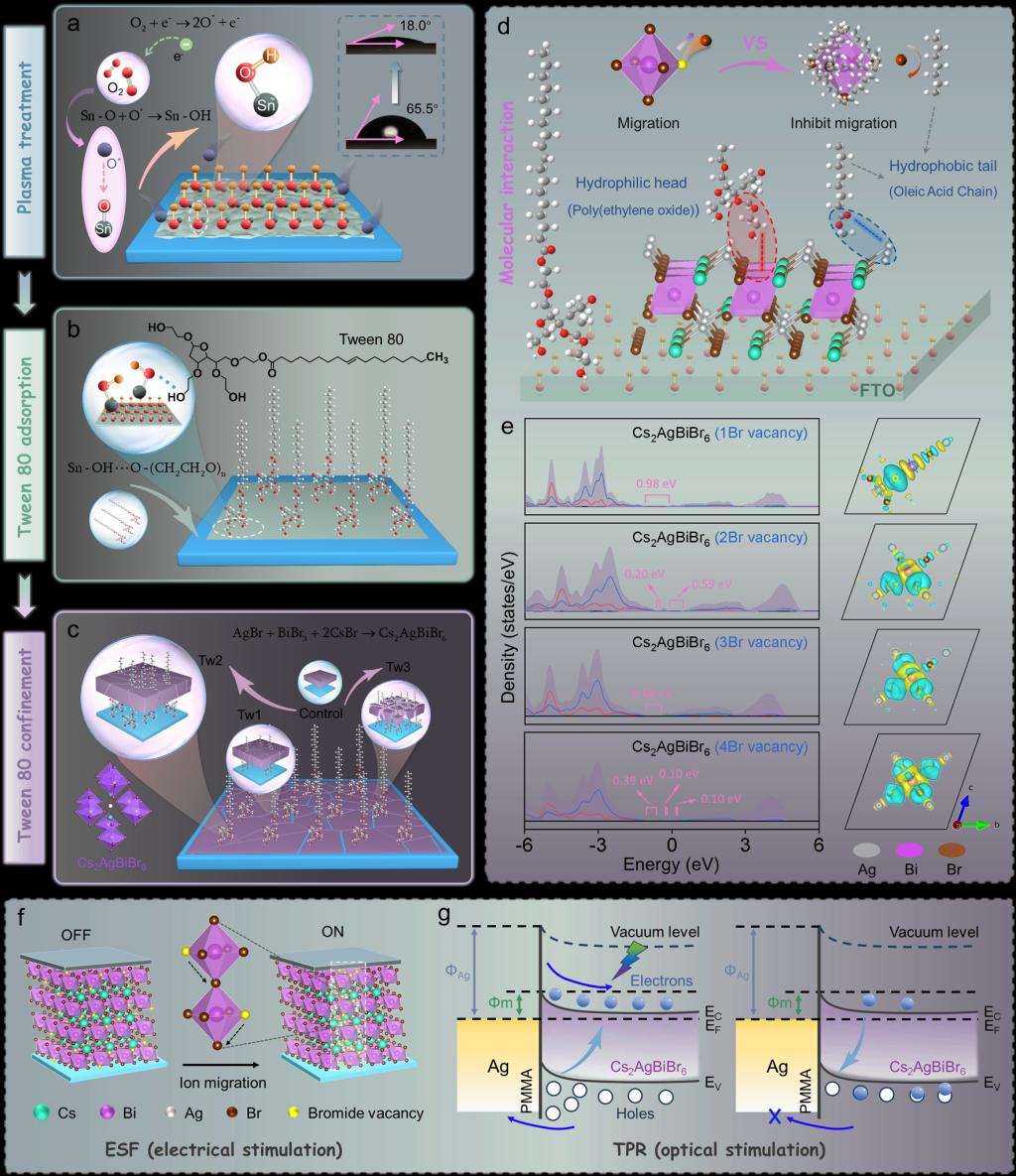

基于上述背景,西安交通大学前沿院邵金友、孙柏教授团队报道了一种利用双亲长链“Tween 80”封闭钙钛矿Cs2AgBiBr6成核的限制策略。借助原位表征技术和第一性原理计算,该研究团队创新的提出了一种特异性抑制溴空位形成的动力学模型。其中,Tween 80的疏水部分(油酸链+酯基)从源头上抑制了溴空位的形成,根据软硬酸碱理论,银离子和铋离子可以与酯氧原子形成稳定的配位键。这种配位有效地将金属阳离子“锁定”在八面体中心,减轻了热振动或晶格应变引起的配位崩塌,从而降低了溴离子脱附的驱动力。此外,Tween 80的亲水部分(PEO链)可以通过八面体桥接位点的偶极-阴离子相互作用锚定溴离子。通过计算得出PEO链中的单个C、H和O原子与钙钛矿八面体桥接位点相互作用时体系的形成能均为负值(Abs-C = -1.58 eV,Abs-H = -0.46 eV,Abs-O = -1.53 eV),表明这些原子吸附到钙钛矿晶体结构上是一个热力学自发过程。PEO链在晶体表面吸附产生空间位阻,调节结晶速率,这为溴离子扩散到有序晶格位点提供了充足时间,进一步抑制了溴空位的形成。

通过精确控制Tween 80封闭程度,研究团队制备了大晶粒尺寸、无针孔、高结晶度、超高光致发光强度的Cs2AgBiBr6薄膜。为了评估其在光电子器件中的性能表现,研究团队通过垂直堆叠工艺制备了钙钛矿基光电忆阻器,该忆阻器兼具电子突触功能(ESF)和瞬态光响应(TPR)特性。利用电刺激下的ESF在MNIST识别任务中达到了91%的识别准确率。在光刺激下,它展示出20 ms响应时间的TPR、931.7 s的超长耐久性,以及在5 Hz下超10次循环定性。在应用方面,所制备光电忆阻器通过多波长光脉冲编程实现了全光控写入和擦除,能够完成复杂的全光控图像处理任务。此外,作者们特别展示了一种基于光电忆阻器的全光控鞘内药物注射系统,最高可支持六种特定的药物释放策略。该工作为调控钙钛矿成核提供了可参考的封闭工艺和理论支持,也展示了光电忆阻器在全光控鞘内药物注射系统中的应用前景。

该研究成果发表于国际材料领域权威期刊《先进材料》(Advanced Materials)。论文第一作者为西安交大前沿院博士生郜凯凯和曹泽霖,通讯作者为邵金友、孙柏和闫先侠教授。

5.西安交大科研团队在高比能硅基电池电解液设计方面取得新进展

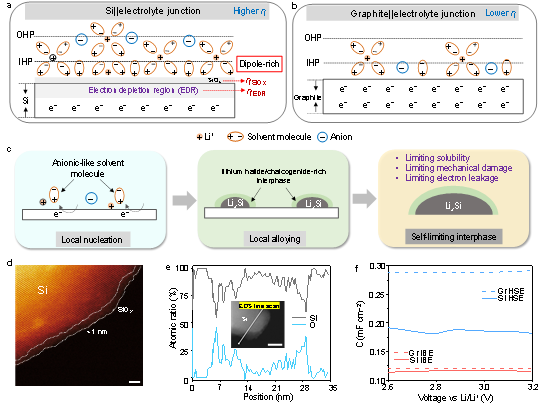

电动汽车和消费电子产品等领域对高能量密度、长循环寿命和高安全性的锂离子电池需求日益迫切。高容量硅基负极(>1500 mAh g−1)与高电压富镍三元正极匹配,可以实现>400 Wh kg−1的高能量密度。然而,硅负极在充放电过程中存在巨大的体积膨胀(~400%),导致其结构粉化、电极分层,以及不稳定的固态电解质界面。这些问题导致活性锂持续损失和容量快速衰减,特别是在4.5 V级高电压和宽温区(如60°C ~ −40°C)的严苛条件下,传统电解液难以构建稳定的界面,成为制约其商业化应用的巨大挑战。

近日,西安交大材料学院金属材料强度全国重点实验室微纳中心薛伟江教授课题组设计了一种新型的“混合磺酰胺电解液”。该电解液由LiFSI盐和两种磺酰胺溶剂组成,无需其他任何添加剂。该电解液能够减少硅负极表面的副反应,在首次锂化时会形成一层致密的、富含无机物的自限界面(Self-limiting interphase)界面层。在4.5 V高截止电压和5 mAh cm−2高面容量的严苛条件下,由NMC811||高硅负极组成的扣式电池循环500圈后仍保持80%的容量,而采用工业级基准电解液的电池在200圈后容量已降至59%。更令人印象深刻的是,1.4 Ah的超高镍配合高硅负极的软包电池实现了1150圈的超长循环寿命(80%容量保持率),远超传统电解液的383圈。此外,混合磺酰胺电解液还使电池具备从−40 °C到60 °C的宽温域工作能力,且大幅软包电池的安全性。该研究也为下一代高能量密度电池电解液的设计提供了全新的设计思路和重要的实践指导。

以上工作成果以《自限性界面赋能4.5 V级高硅负极高安全锂离子电池》(“4.5-V-class safe lithium-ion batteries with silicon-majority-graphite anodes enabled by self-limiting interphase”)为题,发表于国际权威杂志《先进材料》(Advanced Materials)。西安交通大学金属材料强度全国重点实验室为论文第一通讯单位,本论文由西安交通大学材料科学与工程学院博士一年级研究生徐龙基担任第一作者,材料学院薛伟江教授为通讯作者。该工作还得到了能动学院王建强博士和高瑞老师、上海交通大学韩雪博士、李尧老师的大力支持。该工作得到国家自然科学基金的资助,和西安交通大学材料学院微纳中心和分析测试中心的鼎力支持。