9月25日晚,小米年度旗舰手机小米17系列重磅发布。在小米成立15周年,小米17系列成为继玄戒O1、YU7之后,又一里程碑献礼之作。小米创始人、董事长兼CEO雷军也用一场题为《改变》的的动情演讲,为小米高端化战略实施五周年进行阶段性总结。

这场发布会,在当日上午的骁龙峰会上,小米总裁卢伟冰已经做了预热。十年骁龙峰会,在旗舰芯片发布当天就有旗舰手机上市,还是头一遭,足见小米和小米17系列的影响力和份量。

在过去的两年里,造车、自研芯片、千亿研发,强攻底层硬核科技,小米在高端产品上的持续突破,让很多人刮目相看,好像一夜之间换了一家公司。这与2021-2023年身处困境的小米形成了巨大反差。

五年时间,小米做对了什么?绝境翻盘,逆天改命,雷军和他的企业,是如何做到的?

锚定苹果:从“全面对标”到“创新赶超”

过去几年,提出过对标和追赶苹果的厂商有,但像小米这种一直跟苹果“卯上了”的手机企业,只此一家。

2020年小米向高端挺进,2021年在小米12系列发布时,首次提出“小米高端手机正式对标苹果”。从战略上锚定苹果,这一宣言,标志着小米从早期的技术追赶,转向系统性学习苹果在底层技术创新、产品哲学、生态构建和用户体验上的核心优势。

今年小米提出“全面对标iPhone”,甚至直接在产品命名上从小米15直接跳到小米17。产品组合上面,小米17系列首次采用 “标准版 + Pro+Pro Max” 三杯齐发策略,与iPhone 17系列一一对应,其战术布局极具针对性:标准版以续航破局小屏市场;Pro版实现小尺寸影像旗舰的技术突围;Pro Max 版带来巅峰影像与大屏体验的双重颠覆。

如果从几大显著影响手机使用体验的选项看,小米17系列甚至已经实现了对于苹果的“创新赶超”。

在硬件性能上,小米17系列全球首发第五代骁龙8至尊版芯片,Geekbench 多核跑分突破12000 分,超越苹果A19 Pro,这是安卓阵营首次在CPU性能上实现对苹果的反超。

在屏幕方面,小米17系列全系搭载M10屏幕发光技术,峰值亮度达3500尼特,比iphone 17高出16.7%。

在影像方面,小米17 Pro在逆光人像拍摄中,人物发丝与背景高光的层次感比 iPhone 17 Pro丰富 30%。

在续航方面,小米17 Pro Max搭载7500mAh大电池,比iPhone 17 Pro Max高出惊人的7个小时。

在交互体验方面,虽然与iPhone17系列采用了类似的背部镜头模组架构,但小米17 Pro系列显然更进一步,通过“妙享背屏”,开创了副屏交互的新范式,小米此前在11Ultra和小折叠外屏上积累的技术以及交互经验被充分发挥:用户可实现背屏主摄自拍、AI 壁纸生成、智能汽车控制等30+场景化功能。

可以说在芯片、影像、续航、交互等核心领域,小米17系列实现了超越常规迭代的突破,是小米数字系列史上最重大的一次跃迁。今年Q1,小米时隔十年重回中国市场第一,因此,小米17不是简单的年度机型,而是一场技术革命和格局演变的开端。这种技术代际的跨越,使得小米在同苹果的竞争中,迎来逆转时刻。

要比就比全球第一

对标的剧本,也在小米宣布造车时上演,SU7、YU7的目标就是特斯拉、保时捷。

为什么小米高端化非要坚持对标全球第一?

用雷军的话说,敢于向这些世界第一对标,就是一种勇气。只有对标第一,学习第一,才能最终赶超第一。

这句听上去有点“口号式”话语的背后,是一场技术突围、品牌跃迁与生态重构的系统性战役。这一策略不仅是市场竞争的必然选择,更是小米从“性价比代表”向“科技创新引领者” 转型的关键路径。

苹果和特斯拉的成功,本质上是底层技术积累与应用创新的双重胜利。小米通过“拆解-学习-超越”策略,在关键领域实现突破。

首先,在技术积累方面,苹果从底层自研硬件,操作系统以及生态上的软硬件结合优势,为其手机产品构筑起强大护城河以及核心竞争力,但归根结底,是其在研发上的持续高强度投入。过去五年,小米和苹果有10倍的研发投入体量差距。

只有持续的产品创新,才能支撑高端化战略,过去两年,小米研发占营收比提升到7%,自研芯片、操作系统、AI大模型等关键领域相继取得突破。

其次,苹果和特斯拉在高端市场的统治力,源于技术符号化与用户情感共鸣的深度绑定。苹果通过极简设计、iOS生态和奢侈品定价,将iPhone塑造为 “科技奢侈品”的代名词;特斯拉则以电动化革命、极致操控、自动驾驶和极客文化,重新定义了汽车的价值标准。小米选择对标这两家企业,核心目标是在用户心智中建立高端认知锚点。

小米高端化对标全球第一,并非简单的“模仿+超越”,而是一场从产品到生态、从技术到文化的系统性进化。通过借势全球标杆建立品牌认知、拆解巨头技术构建护城河、依托生态协同实现差异化竞争,小米正在改写全球科技产业的竞争格局。尽管在超高端市场(8000 元以上手机)和核心技术(如自动驾驶算法)上仍与苹果、特斯拉存在差距,但小米的战略定力(过去五年1000亿,未来五年2000亿)和创新速度(每年推出 10 项以上行业首发技术),使其正在加速缩短与巨头之间的距离。

小米对标苹果的本质,是中国科技企业向全球价值链顶端发起的“冲锋号”。这不仅是一场商业竞争,更是一场技术革命、生态重构与产业范式的全面较量。尽管在品牌溢价、生态壁垒等方面仍有差距,但小米通过芯片自研、生态协同、全球化布局等战略,已在部分领域实现“换道超车”。这场“史诗级对标”的最终胜负,将取决于小米能否在未来十年持续突破技术天花板,建立不可替代的全球竞争力。而在这个过程中其探索的“高端化路径”,将为中国高科技企业的全球化突围提供新范式。

穿越至暗时刻

2021年,外界看来意气风发的小米踏上高端化转型之路,但雷军却说,他的内心充满焦虑。

这其中既包括2021年小米11发布后的销量疲软,2022年小米营收首次大幅滑坡,也包括被美国无端列入“涉军”名单等。期间,小米还同时开启自研芯片和造车两大项目,千亿的投资几乎是小米自成立以来积累的全部家底。网上的各种质疑、批评和攻击,也让雷军和小米疲惫不堪。

不过庆幸的是,雷军说因为他早年学过围棋的经历,比较善于复盘。

在商业竞争中,复盘和反思的企业往往能在危机中重塑竞争力,在变革中实现跃迁。正是这一点,让经历了三年探索,交了百亿学费的代价的小米,实现了至暗时刻的穿越。

复盘就是回答三个关键问题:“做对了什么?做错了什么?重来一遍,该怎么做?”这三个问题搞明白了,未来的路该怎么走,方向就清楚了。

比如,经过半年时间的复盘,小米确定了持续投入底层核心技术,从互联网公司走向“硬核科技公司”的目标,5年投入千亿用于研发。

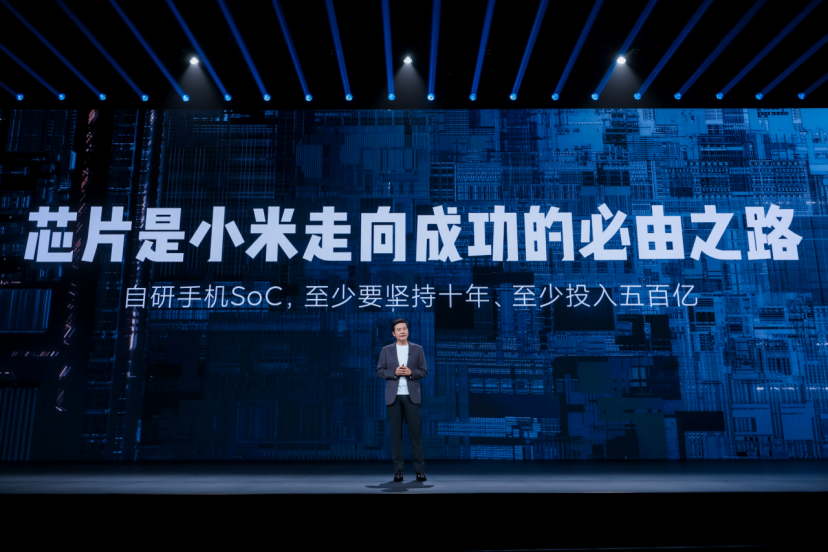

再比如,在2014年首次造芯失败后,小米对于切入点,执行力,协同效率等问题进行深刻反思。总结出自研手机SoC要从高端做起,“先难后易”才是小米高端化的正确路径,短期胜不是最重要的,最重要的是要长期胜下去,需要团队具有坚定意志、一致的目标,荣辱与共,咬牙坚持的决心。

高端化不是玄学,需要认知的突破和依赖科学的方法论。这种变化不是 “一次性顿悟”,而是从 “挫折中反思、从实践中校准” 的迭代过程。

2020年小米10系列首冲高端市场,虽然获得成功,但用户对技术含金量不足的质疑始终存在,雷军说“没有核心技术,小米永远无法真正超越苹果三星。”于是,小米定下“技术为本、性价比为纲、做最酷产品”的三大铁律。

2021年小米11系列发布后引起的散热争议,让小米意识到 “高端产品不能有任何短板”,“卷参数不如卷体验”,形成“高端无短板、从参数领先到体验优先,软硬件深度融合”的认知突破。

正如雷军在年度演讲中提到的 “靠不断反思+认知提升穿越至暗时刻”,这种 “在行动中迭代认知、用认知指导行动” 的闭环,成为小米五年变化的核心驱动力。小米用探索和实践打造出的这套方法论,其核心是精准的用户洞察、高压强的研发持续投入。高端化发展的路线和目标愈发清晰,也为小米后来的“逆天改命”奠定了基础。

走向硬核科技公司

过去两年,重回正向发展轨道的小米,迸发出强劲势能,逐渐实现硬核技术“从投入到收获”,实现多项从0到1的能力突破,进入创新井喷期。

2024年3月,小米SU7发布,交付量远超预期,全年交付超过13万辆,过去一年小米SU7系列稳居国内20万以上轿车销量第一。

2025年5月,小米自研芯片玄戒O1横空出世,性能表现跻身全球第一梯队。小米也成为内地首家、全球第四家能自主研发设计3nm旗舰SoC的企业,填补中国大陆在3nm先进制程芯片设计领域空白。

2025年6月,小米YU7上市,1小时大定突破28.9万,刷新车企预定纪录,上市两个月,销量已逼近特斯拉model Y,成为30万级SUV市场最具竞争力的车型。

2025年8月,小米澎湃OS3正式发布,成为 “人车家全生态” 战略的核心支撑,系统底层重构,小米澎湃OS构建万物互联时代“公有底座”。

此外,在AI方面,小米自研AI大模型技术持续取得突破。2025年4月开源的7B参数推理模型MiMO在数学推理(AIME 2024-2025 测评集)与代码竞赛(LiveCodeBench v5)中,以更小的规模超越 OpenAI 的 o1-mini 和阿里 Qwen-32B-Preview。

这就是为什么在很多人眼中,小米开始变得不一样和高级起来的原因。而在手机、汽车产品能力持续验证下,小米高端化实现了“道路自信”和“方法有效”,也击碎了“组装厂”、“没技术”、“只会营销”、“组不高端”等诸多质疑。

如今的小米,成为很多以前苹果、特斯拉用户现在换机、购车的选择。在外界的观察中,自研高端芯片、高端汽车、大家电、背屏……小米似乎干啥啥成,总是能够持续创新,无往不利。在这个过程中,从小卷到大的小米,并没有参与价格战,还实现了份额与均价的提升。

可以说,五年来的深刻改变,高端化真正成为“牵引战略”,推动小米产生质变,这家曾以“互联网”作为标签,正转向“硬核科技”为底色的公司,展现出极具差异化的核心竞争力。

小米过去五年的转型,本质是中国科技企业从“跟随者”向“引领者”的蜕变。小米不仅重构了自身的技术壁垒,更推动中国制造业从“世界工厂”向“创新策源地”升级,也为更多科技企业,创业企业提供了“技术立身”的样本。