1万亿美元薪酬激励的背后,是8.5万亿美元市值大转型的野心。

相信许多人都有一种感觉,那便是自从2023年初马斯克公布其宏图第三篇(Master Plan Part 3)之后,这家曾经一度引领全球新能源汽车浪潮的造车新势力#01号企业,锋芒日益黯淡。

2023年11月30日,号称拥有二百万小订的赛博卡车(Cybertruck),在经历多年坎坷后终于量产交付。然而不但售价较原来的4万美元几乎翻倍,截至今年6月末,其总交付仅4.6万辆。

赛博卡车的最终量产车型早已背离最初的“外骨骼”设计,回归到了传统构造,只是大量使用了压铸结构件

限制产能的,除了现有工艺上的缺陷、大量等不起选择退订的用户外,更是受制于动力电池的瓶颈。曾被寄予厚望的特斯拉全极耳4680大圆柱电池,在苦干三年之后,其核心的干法电极工艺仍存在严重缺陷,良品率迟迟无法提高。

Semi Truck的延宕日久,导致其错过了最佳窗口,沦为了北美大企业低碳秀的“花瓶”——实际上在懂王新政下,“花瓶”都没必要了

而同样是因为电芯问题,曾被寄托在商用车领域取得突破的纯电卡车Semi Truck,也基本沦为了美国大公司低碳形象工程。

曾经登上过宏图第一和第二篇,在宏图第三篇中有过“展示”的,PPT中被幕布所遮盖的平价紧凑型车Model 2/Q,以及另一款纯电商用/乘用厢式车,恐怕是永远也不会再有了。

S3XY+ Cybertruck,恐怕将是未来许久特斯拉的全部车型集合,Cybercab不能纳入到常规汽车范畴

尽管在去年10月11日,马斯克曾经有些出人意料地揭示了被其称为Cybercab的Robataxi,但很明显这个产品并没有在“COOL”的层面上打动公众。

而在那以后,特斯拉的明星CEO,更是受困于“讨薪”风波并深陷美国大选的旋涡,而随着昙花一现的DOGE(政府效率部)热潮,以及获得懂王“隆恩”到“失宠”的飞速转变,马斯克不但全无必要地招惹了海量的“黑粉”,更被不少原本的坚定支持者叱责为“不务正业”。

当然,对于自身的现状,无论特斯拉还是其CEO埃隆·马斯克,都是有着清醒认识的。就在本月初,随着宏图第四篇以及新的CEO万亿美元薪酬激励计划的出台,两者都清晰地表达出了,谋求重新回到资本市场“聚光灯下”的明确态度。

这一幕,已成为了过去式

失去昔日光芒的特斯拉,如何能够避免就此迈向平庸化?或者说,如何在新的时代里重新以COOL的方式引领美国的科技企业潮流,也许通过上述这两个看似不相干的内容,勾勒出一个大概。

01

价值万亿的薪酬激励计划

特斯拉董事会在本月初为其首席执行官埃隆·马斯克,制定了一项为期10年的,史无前例的薪酬计划。

之所以用“史无前例”来形容,乃是因为如果整个薪酬计划全部实现,则马斯克最终获得的收益将达到1万亿美元规模。无论在美国商业界乃至全球范围,都可谓首开历史先河。

如同前一次遭到搁浅的计划,新的计划其核心目标是通过极具挑战性的业绩里程碑,激励马斯克继续领导特斯拉并且创造出“奇迹”,以便将这家企业的市值推向新的历史高度。

根据计划,这份薪酬方案将在今年11月6日的特斯拉股东大会上进行股东投票。同时,董事会在发布相关公告的同时,也将计划详细内容以文件的形式,提交给了美国证券交易委员会(SEC)进行备案。

世界首富的薪酬待遇,从来就不是薪酬待遇本身的问题,其背后必然涉及重要的商业问题,甚至可能包含到政治层面的影响。

去年12月,我们曾经就当时热议一时的马老板的上一次薪酬激励协议的官司,有过一系列的分析(详见:《世界首富,在线讨薪》插入链接)。事实上,在去年12月经由美国特拉华州法官凯瑟琳·麦考密克最终裁定,价值560亿美元(当时市值)的薪酬激励计划无效之后,特斯拉董事会就已经在准备拟定新的激励计划。

下面简单介绍下激励计划本身——

设置12个市值目标,从2万亿美元起,之后以5000万美元一阶进行叠加;

特斯拉将自身的Robotaxi产品称为Cybercab

设置4个营运目标,包括交付2000万辆特斯拉汽车、Full-Self Driving(FSD)活跃订阅用户达1000万、交付100万台人形机器人、100万辆Robotaxi投入商业运营这4项;

设置6个盈利目标,从息税折旧摊销前利润(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization,缩写EBITDA,相较于我们习惯的“毛利率”,该指标更能体现企业整体的经营效率)500亿美元开始,分别设置800亿美元、1300亿美元、2100亿美元、3000亿美元以及4000亿美元等6个节点。

以及,马斯克必须在全部节点实现前,提交其继任者计划。

实际执行时,根据市值目标依次递进,每一个市值目标可以任意搭配一项营运目标或者依次递进的盈利目标。同时在完成最终节点前,必须向董事会提交自己的继任者计划。

Robotaxi之后是否有Robotbus,目前官方的态度是——你猜

作为必要的保障措施,这份薪酬激励方案设有最低启动门槛——特斯拉市值必须首先达到2万亿美元。如果10年内市值未能达到此水平,马斯克将无法获得任何报酬。

而即使完成一部分或者全部目标拿到了对应的股票奖励,董事会也限制马斯克在七年半内不得出售这些股份。此外,大额抛售需经董事会同意。这些措施也确保了其利益与特斯拉的长期发展可以深度绑定。

相信有一点大家已经注意到了,即4个营运目标中,把人形机器人的交付以及Robotaxi投入商业运营,作为了与传统的汽车产品以及FSD订阅用户同等重要的项目。

02

不“造车”的宏图第四篇

从成立之初到目前为止,特斯拉总是在不同的渠道将自己的业务范围往广义上的新能源设备供应商来引导,而且其产品体系内确实包含着Powerwall这种家用动力电池储能设备。然而就实际业务占比来说,造车并且卖车仍旧是其目前绝对的核心。

Powerwall这种家庭储能装置对于目前普遍具备外放功能的新能源汽车而言,多少有点大可不必了……

最近十年来,通过Model系列车型,特斯拉不但站到了全球市场新能源汽车业务的巅峰之上,并且成功实现了盈利目标。然而就目前的外部趋势而言,随着美国市场快速增长期的结束、欧洲对于此前堪称激进的碳排放措施的暂缓,乃至于中国市场竞争对手的全面崛起,特斯拉显然已经不指望相关业务能够保持2017~2020年间的走势。

在上述这个认知前提下,关于Model 2/Q的问题,也就真的可以彻底翻篇了。

那么,不造车的话,宏图计划第四章又要唱什么呢?答案显而易见:人工智能。

但特斯拉并不是IT企业,更非软件巨头,而是立足于实体的制造业企业。所以,其人工智能业务将立足于两个半基本点,即Cybercab以及人形通用机器人Optimus,而现有汽车平台的FSD服务则算作半个。

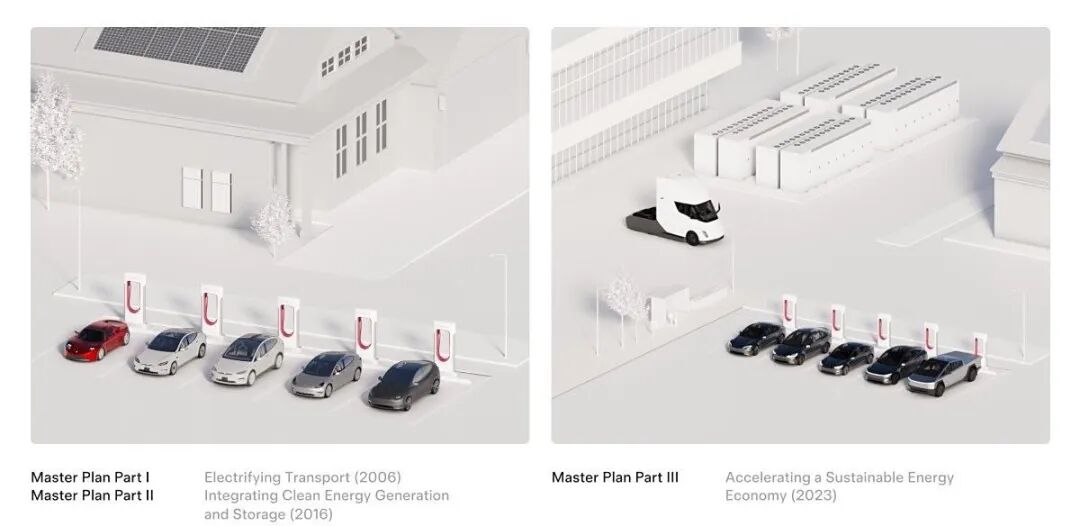

宏图第二和第三篇(上),以及宏图第四篇的核心主旨(下)

对于这个空前规模的画饼,官方给出的说辞倒也合情合理——通过整合人工智能、自动技术和大规模制造能力,特斯拉宣称要加速推动世界向“可持续富足”(sustainable abundance)的转型,实现不受限制的可持续发展与人类繁荣。所以在这份新的蓝图中,人工智能被提升至驱动一切的底层技术,成为整个系统的大脑;而人形机器人(Optimus),则是负责执行所有生产任务的物理实体。而汽车、储能等特斯拉现有的硬件业务,都将被整合成AI能力的下游应用场景。

简而言之,宏图4.0版的基本核心思想是“增长是无限的”。如何确保这一点?“创新消除限制”“用技术解决现实问题”。而一旦实现了上述前提,则“自动化必须造福全人类”“更大的普及带来更大的增长”。

“这一刻让我们一同,为梦想窒息!”

当然各位也不要认为,这里照搬了特斯拉官方以及马斯克的各种说法来水一文。毕竟画饼这事是马老板的常规操作,而迄今为止的经验也说明了,十个画饼之中往往只能兑现一到两个而已。此番新的“宏图大计”,听着或许很是那么回事,但结合最近半年的事情又满不是那么一回事。

首先,不久之前,曾经作为马老板画饼之一的Dojo超算项目,最终宣告流产。团队解散,人员离职或者分流进别的部门,同时负责人彼得·班农也正式宣布离职。关注特斯拉或者AI领域的朋友们应该记得,Dojo项目曾被定位为特斯拉在人工智能竞赛中获取算力的核心,而马斯克本人对此的解释则是“整合资源,发展后续的芯片”。

当然,放弃自研超算并不等于特斯拉将失去自主AI算力资源。恰恰相反,最近两三年内,特斯拉一直在努力增强自身的AI算力资源。

“你们尽管变革,反正卡得从我这里买!”

根据官方财报,截至去年第三季度末,其掌握的算力资源已经约等效为6.75万张英伟达H100算力卡的规模,且在持续快速增长中。而仅仅在相关财报出台一年前的2023年10月,官方信息中提到的掌握AI训练卡资源的描述,不过“约一万张”而已。

对AI算力如此饥渴的背后,无疑是FSD、Cybercab乃至于Optimus项目训练的迫切需要。

综上所述,特斯拉转向AI领域的趋势以及努力,可以说是实打实的。而这也是在其汽车业务处于不可避免的滞涨期内,能够谋求取得重大突破的少数有希望渠道了。尽管笔者和多数人一样,暂时并不能看清其完整的商业逻辑闭环。

8月的时候,Model Y L在国内上市。至于早就传出消息的廉价版Model Y,应当不会晚于今年。在某种程度上,Model 2/Q以及特斯拉品牌纯电商用/乘用厢式车,好歹在中国市场获得了各自的“精神重制版”。特别是前者,其定位甚至恰好聚焦了当前国内市场日益旺盛的六座车角逐。

尽管Model Y L是特斯拉核心车型迄今为止最重要的变形车,但却卑微到了连个发布会都没资格拥有的地步

毫无疑问,这两款新车型来自于特斯拉中国本地团队的手笔。尽管其多少带着几分“潦草”感。而其从一个侧面,也进一步印证了一个事实——造车和卖车,不再是特斯拉的主要侧重点。

因为各种原因,特斯拉在造车这件事上目前实际上已经进入了其发展的平台期,特别是今年上半年,在全球多个市场销量普遍降低。然而统计Q1以及Q2的交付数据,依旧达到了72万辆的规模。

简而言之,有鉴于上述数据,特斯拉董事会在厘定新的CEO股权激励计划中,在制定造车的阶段业务目标这个问题上,给出的标准可以说是“可笑”的。毕竟截至2025年9月,特斯拉的全球累计交付量已经超过了800万辆规模。有这个数字打底,则累计2000万辆的十年目标,折算下来每年不到120万辆的规模。至于那1000万的FSD活跃目标,更是个摆明了“送”的指标。

然而也正因为如此“可笑”,更是进一步说明了这家曾经凭借新能源汽车叱咤风云的“造车新势力”,正在坚定无疑地向着泛AI领域的宏大转身。之所以还保留着较大规模的汽车业务,想必是无法割舍这样庞大资金流。

这种转向就大方向而言,正确性可谓毫无疑问。然而基于对相关领域的认知,笔者并不看好仅仅十年周期是否能够实现其目标。但我们大可以拭目以待,毕竟有些事总得有人去干。更何况,这对我们可谓百利而无一害。

特斯拉未来在全球范围内,大概率将不会再大规模扩张其整车产能。但这一业务将依旧是企业的核心。毕竟,汽车的生产以及销售需要庞大的现金流才能够驱动,而充足的现金流也是马斯克乃至特斯拉未来所有宏图大计的立足基础。

特斯拉临港超级工厂

在这一前提下,上海临港超级工厂的重要性将进一步增强。至于以中国市场中心的泛太平洋区域,将成为躺平状态下,特斯拉汽车业务的核心市场。而在生产之上,更多的设计与研发任务,将以Model Y L以及廉价版Model Y为伊始,交付给中国本地团队。

在当前这样风云诡谲的时代里,将尽可能多的产能乃至于研发能力掌握在自己手中,也就意味着能够更多地把握住自己的命运。